一覧に戻る

AIで文章作成する方法を完全解説|要約・構成・リライトを失敗なく進める方法

近年、AI技術は目覚ましい進化を遂げ、私たちの仕事や生活に大きな変化をもたらしています。特に文章作成の分野では、AIは単なるツールを超え、アイデア出しから清書までをサポートしてくれる強力なパートナーとなりつつあります。

しかし「AIって何だか難しそう」「どうやって使えばいいか分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、生成AIでの文章作成が初めての方に向けて、基礎知識から、具体的なブログ記事作成のチュートリアル、AIの能力を最大限に引き出すプロンプト(指示文)術まで、体系的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたもAIを優秀なアシスタントとして、文章作成の効率と質を飛躍的に向上させることができるようになるでしょう。

文章作成AIとは?

まず初めに、文章作成AIとは何か、その定義を明確にしておきましょう。

文章作成AIとは、「大規模言語モデル(LLM)という技術を用いて、文章の要約・構成案作成・リライト・校正・新規文章生成といった実務を行うこと全般」を指します。

具体的には、ChatGPTやClaude、Geminiなどの汎用的な対話型AIが中心的な役割を担います。

AIが得意とするのは、ブログ記事の構成案作り、ビジネスメールの下書き、議事録の要約といった、私たちの思考を整理し、貴重な時間を生み出してくれる建設的なサポートです。

ただし、AIと付き合う上で一つだけ大切な約束事があります。それは、AIの文章を内容の検証なしにコピー&ペーストで量産したり、そのまま自動公開したりしないこと。

最も重要な前提として、AIはあくまで優秀なアシスタントであり、最終的な内容の確認と責任は人間が負うということを常に念頭に置いておきましょう。

文章作成AIを使いこなすための基礎知識

文章作成AIを賢く使いこなすポイントは、AIと人間の役割分担を正しく理解することにあります。

まず、アイデアの壁打ちや骨の折れる構成案の作成、長文の要約、単調な校正作業など作業の8割を占める下準備は、AIに任せてしまいましょう。人間を遥かに凌ぐスピードで、あなたの負担を劇的に軽減してくれます。

一方で、AIが作った土台の上に「あなた自身の体験談」や「独自の視点」を加えて記事に魂を吹き込み、内容の事実確認を行って最終的な品質に責任を持つこと。これこそが、人間にしかできない価値のある役割です。

このセクションでは、AIの得意なこと・苦手なことをより具体的に掘り下げ、失敗しないための基礎知識を解説していきます。

得意なこと:要約・構成・リライト・校正

AIは、ルールや型が決まっている論理的な作業を、人間を遥かに凌ぐスピードと正確さでこなします。

長文の要約: 数千字の記事を、要点を押さえて数百字にまとめる。

構成案の作成: テーマに沿った記事の骨子(H2, H3)を自動で作成する。

リライト: 文章のトーン(ですます調⇔だである調など)を一括で書き換える。

校正: 面倒な誤字脱字のチェックを瞬時に行う。

近年のAIは性能が飛躍的に向上しており、自分では思いつかないような新しい視点を提案してくれることもあります。

このように、文章作成における面倒な下準備や仕上げの工程をAIに任せることで、人間はより創造的な部分に集中できるのです。

苦手なこと:最新情報・専門領域・一次情報

一方で、AIには苦手な分野も存在します。

最新情報: 昨日今日のニュースなど、リアルタイム性の高い話題。

専門領域: 法律・医療など、高度な専門性と正確性が求められる分野。

一次情報: あなた自身のユニークな体験談や、独自の視点・感情。

最近はWeb検索機能を搭載したAIもありますが、情報の正確性は100%保証されているわけではないころを理解しておきましょう。AIが生成した情報を鵜呑みにしてそのまま活用することは、避ける必要があります。

ChatGPTなど一部のAIでは、法律や医療といった専門分野でも専門家レベルの高い知識を持つものもありますが、全てのAIが複雑な内容に正確に回答できるわけではないことは覚えておきましょう。

そして何より、AIにはあなた自身の体験談や感情(一次情報)は書けませんが、これらは価値のある記事を作成するために最も重要な要素と言えるでしょう。

ハルシネーションへの対策

AI文章作成において必ず知っておくべき重要な注意点が「ハルシネーション(Hallucination)」という現象で、AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまうことを指します。

例えば、「〇〇という成分には育毛効果がある」といった科学的根拠のない情報を、さも事実であるかのように記述してしまうケースがあります。

これはAIのLLMという大規模言語モデルが「次にくる確率が最も高い単語」を予測して文章を生成する仕組みに起因しており、情報の正しさまでを保証してくれるわけではありません。

ハルシ-ネーションを防ぐためには、固有名詞、数値、専門的な情報など、事実確認が必要な箇所については、必ず信頼できる情報源(公式サイトや公的機関の発表など)で裏付けを取る習慣をつけることが不可欠です。

AIの回答はあくまで「下書き」や「ヒント」と捉え、鵜呑みにしない姿勢が重要です。

AIは優秀なアシスタント、人が最終確認

AIとの文章作成で最も重要な心構えは、AIに「丸投げ」しないことです。AIがすべてを自動で行ってくれると過信すると、オリジナリティのない、誤情報を含んだ記事を量産しかねません。

AIの役割はあくまで、指示された作業を高速でこなす優秀な「アシスタント」であり、内容の正しさを保証し、記事に魂を吹き込む最終確認者は、必ず人間である必要があります。

この役割分担を徹底すれば、AIは最強のパートナーになります。

企画のアイデア出しや構成案の作成、下書きといった時間のかかる下準備をAIに任せることで、これまで数時間かかっていた作業が数十分に短縮されるような、圧倒的な作業効率の向上が期待できます。

そして、その生み出された貴重な時間を、人間はファクトチェックや独自の体験談の追加といった、記事の質を決定づける最も重要な工程に集中して使えるのです。

【簡単!実践チュートリアル】AIと一緒にブログ記事を書いてみよう

AIの基本が分かったところで、早速AIと一緒に文章を作成するプロセスを体験してみましょう。

このセクションでは、代表的なAIツールである「ChatGPT」を使い、ブログ記事を1本書くまでの流れを4つのステップに分けて具体的に解説します。

AIとの対話を通じて、テーマ探しから構成作成、本文執筆、そして仕上げまでを効率的に進める方法を紹介します。初心者の方でも、この手順通りに進めれば、驚くほどスムーズに記事作成ができるはずです。

STEP 0: 【未登録の方へ】5分で完了!ChatGPTの準備

これからAIでの文章作成を始めるなら、まずは世界で最も広く使われている「ChatGPT」から試してみるのがおすすめです。基本的な機能は無料で利用でき、非常に汎用性が高いため、AIでの文章作成の感覚を掴むのに最適です。

アカウント作成は非常に簡単で、5分もあれば完了します。

公式サイトにアクセスし、画面右上にあるログイン/無料サインアップより、メールアドレスやGoogle/Appleアカウントで登録するだけです。

登録が完了し、ログイン画面が表示されたら準備は完了です。すでにアカウントをお持ちの方は、このステップを飛ばしてSTEP1へ進んでください。

STEP 1: AIと「企画の壁打ち」をしてテーマの切り口を見つける

書きたいテーマの大枠は決まっていても、「どんな切り口で書けば読者に響くだろう?」と悩むことは多いものです。そんな時こそ、AIは優れたアイデア出しのパートナーになります。

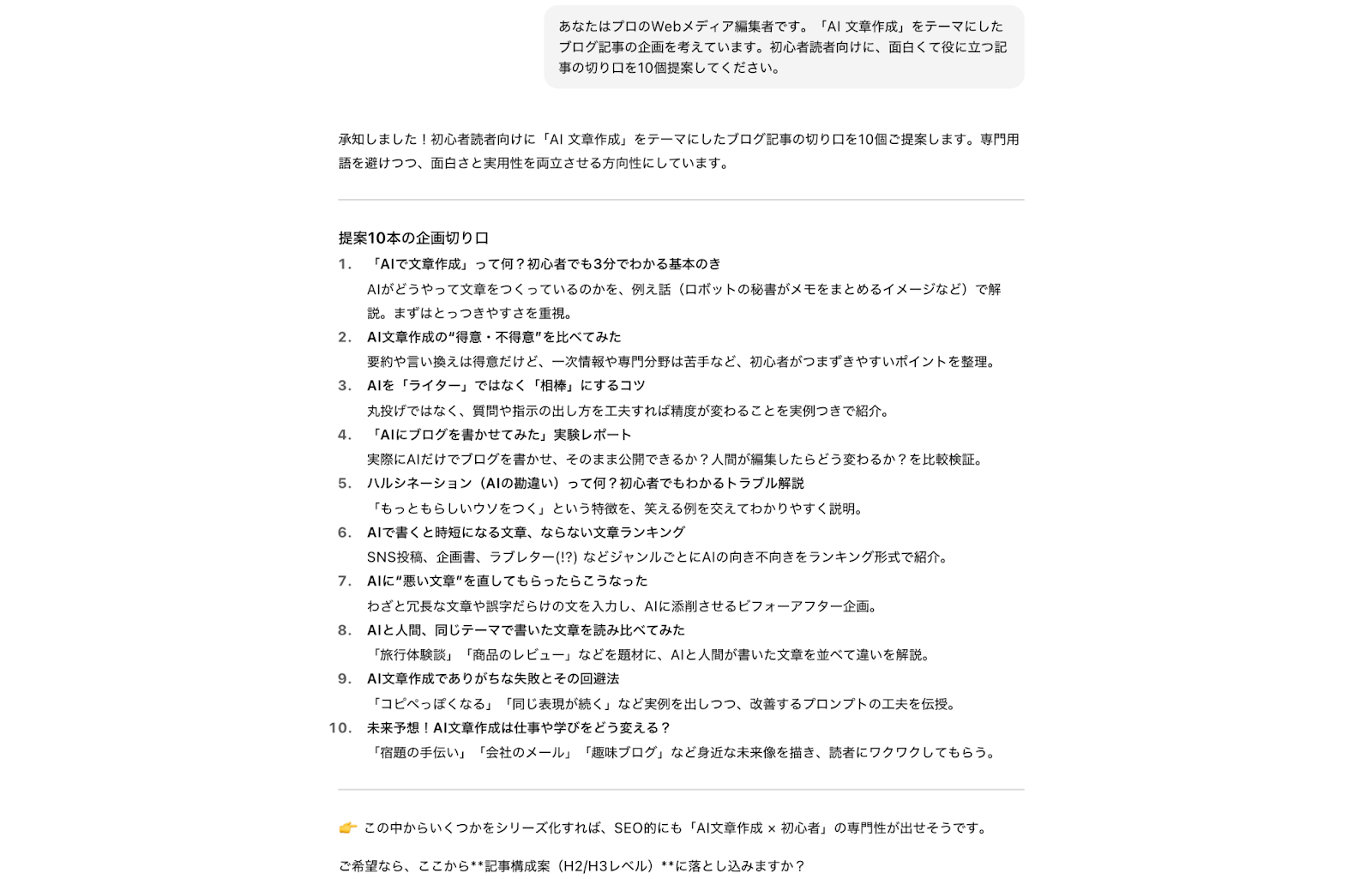

例えば、「AI 文章作成」というテーマでブログを書きたい場合、ただ「記事を書いて」とお願いするのではなく、以下のようなプロンプト(指示文)で「企画の壁打ち」をしてみましょう。

プロンプト例 あなたはプロのWebメディア編集者です。「AI 文章作成」をテーマにしたブログ記事の企画を考えています。 初心者読者向けに、面白くて役に立つ記事の切り口を10個提案してください。 |

AIに役割を与え、具体的な条件を提示することで、自分一人では思いつかないような多様な切り口を提案してくれます。

ChatGPTによる回答例

これらの提案の中から、自分が書きやすく、かつ読者の興味を引きそうな切り口を選び、次のステップに進みましょう。

STEP 2: 読者の心に響く「構成案」を自動で作成する

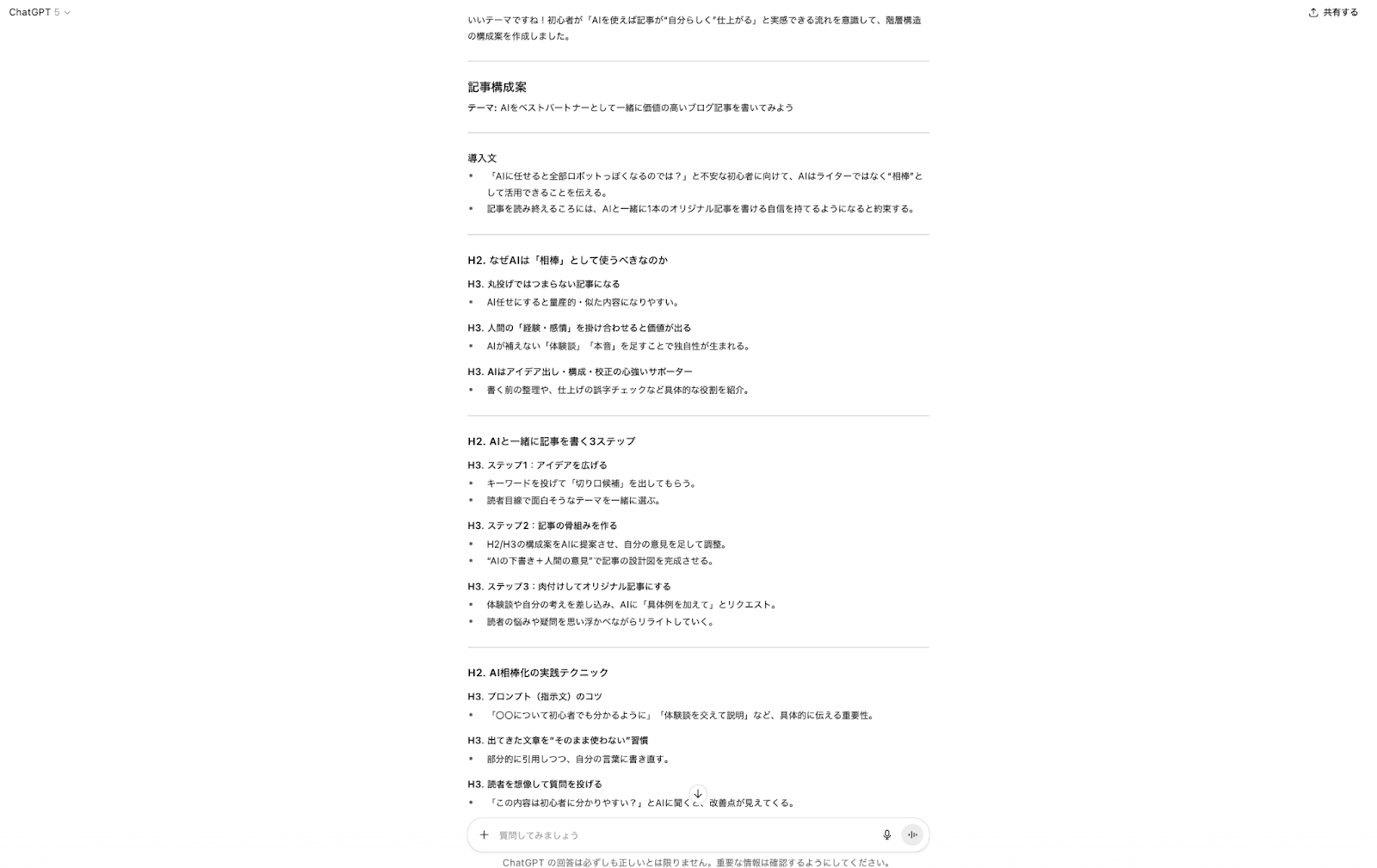

書く記事の切り口が決まったら、次はいよいよ文章の設計図となる構成案を作成します。

良い構成案は、話の脱線を防ぎ、読者にとって分かりやすく説得力のある文章を書くための土台となります。ここもAIの得意分野です。

STEP1で選んだ切り口と、想定する読者(ペルソナ)の情報を具体的に伝えることで、AIは読者の悩みに寄り添った精度の高い構成案を自動で生成してくれます。

見出し(H2)と小見出し(H3)の構造で出力させることで、記事全体の流れが一目で分かり、後の執筆作業が格段に楽になります。

プロンプト例 3個目の「AIをライターではなく相棒にするコツ」という切り口が面白そうです。 以下の条件で、読者が読みやすいようにH2とH3を使った階層構造で構成案を作成してください。 |

テーマ: AIをベストパートナーとして一緒に価値の高いブログ記事を書いてみよう。

ターゲット読者: ブログを始めたばかりの初心者。AIに興味はあるが、使い方がよく分からず不安に感じている。AIを使って有益な記事を作成できるのか半信半疑な人。

記事のゴール: 読者がこの記事を読み終えた後、AIを使って独自性のある創造的なブログ記事を1本書き上げられるようになること。

ChatGPTの回答例

STEP 3: 見出しに沿った「本文」をスピーディに執筆する

構成案が完成したら、いよいよ本文の執筆です。通常であれば、ここからが最も時間のかかる作業ですが、AIを使えばこの工程も大幅にスピードアップできます。

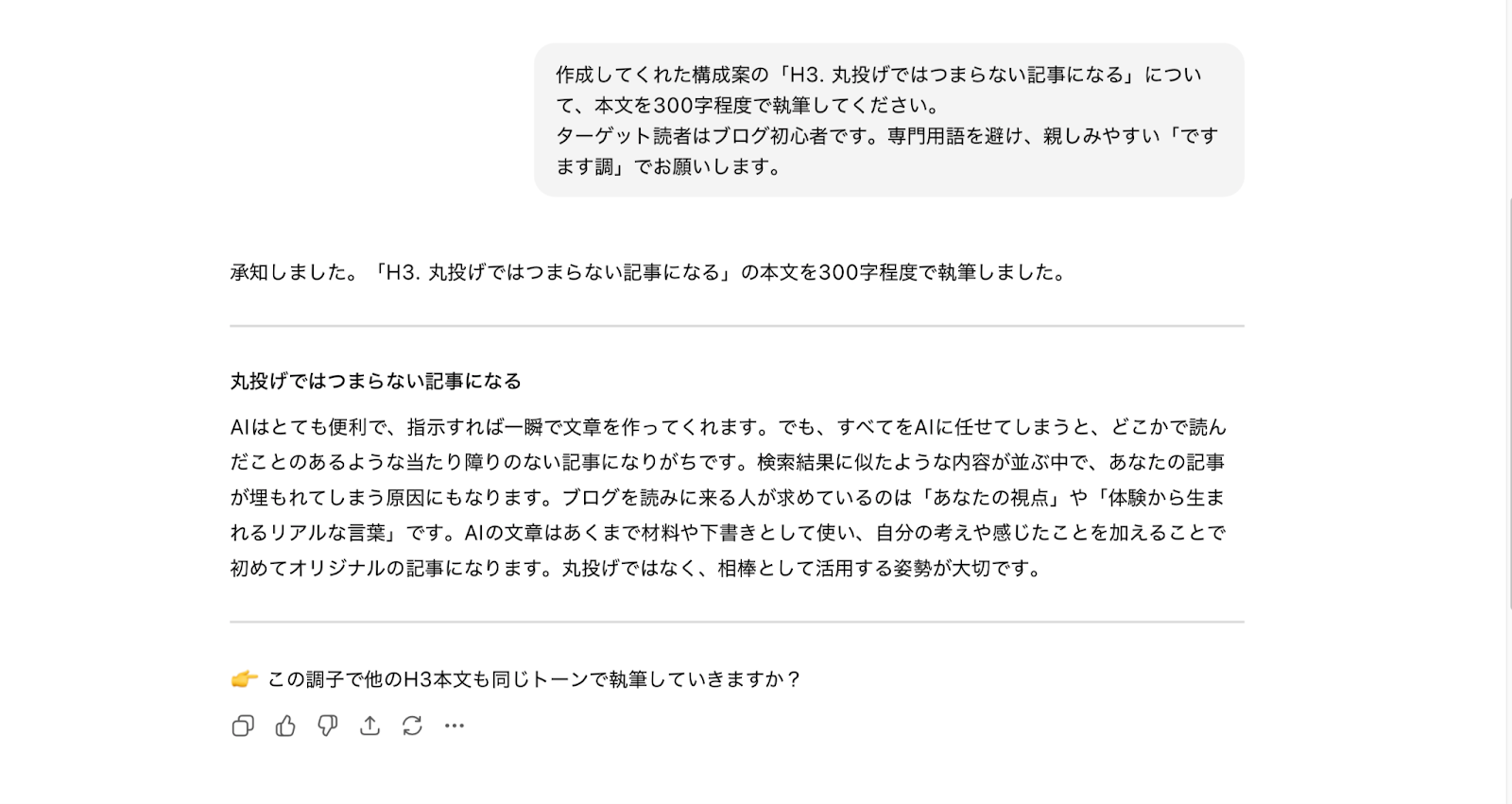

STEP2で作成した構成案の中から、まずは一つの見出しを指定し、その内容について執筆するようAIに依頼しましょう。

この時、「ターゲット読者」や「文体(ですます調など)」、「含めてほしいキーワード」といった条件を改めて伝えることで、より意図に近い文章が出力されやすくなります。

プロンプト例 作成してくれた構成案の「H3. 丸投げではつまらない記事になる」について、本文を300字程度で執筆 してください。 ターゲット読者はブログ初心者です。専門用語を避け、親しみやすい「ですます調」でお願いします |

ChatGPTの回答例

AIが生成した文章は、完璧ではないかもしれませんが、文章の「たたき台」としては十分な品質です。ゼロから文章を考える負担が劇的に減るため、執筆の心理的なハードルを大きく下げてくれるでしょう。

STEP 4: 自分の言葉で「オリジナリティ」を加えて記事を完成させる

AIが生成した文章は、あくまで「たたき台」です。これをそのまま公開するだけでは、誰にでも作れる無個性な記事になってしまいます。

ここからが、あなたの腕の見せ所です。AIが作成した文章をベースに、あなた自身の体験談、具体的なエピソード、独自の考察などを加えていきましょう。

例えば、「私が実際にAIに企画の壁打ちをお願いしたら、こんな面白い切り口が出てきて驚きました」といった実体験を盛り込むだけで、文章に一気に深みと信頼性が増します。

この「AI(8割)+自分(2割)」のプロセスこそが、AI時代の文章作成の基本スタイルです。

AIで効率化し、生み出した時間で記事のオリジナリティと価値を高める。この最終工程を丁寧に行うことで、AIには作れない、あなただけの魅力的な記事が完成します。

AIの文章の品質を高める追加プロンプト術

AIに一度指示を出して、それで終わりだと思っていませんか?実は、AI文章作成の真価は「対話」を通じてこそ、発揮されます。

最初に出てきた文章が少し物足りなくても、がっかりする必要はありません。

人間のアシスタントに指示を出すのと同じように、追加のプロンプト(指示)で深掘りさせたり、表現を調整させたりすることで、文章のクオリティは面白いほど向上します。

ここでは、ありがちな3つのケース別に、文章を劇的に進化させる追加プロンプト術を紹介します。

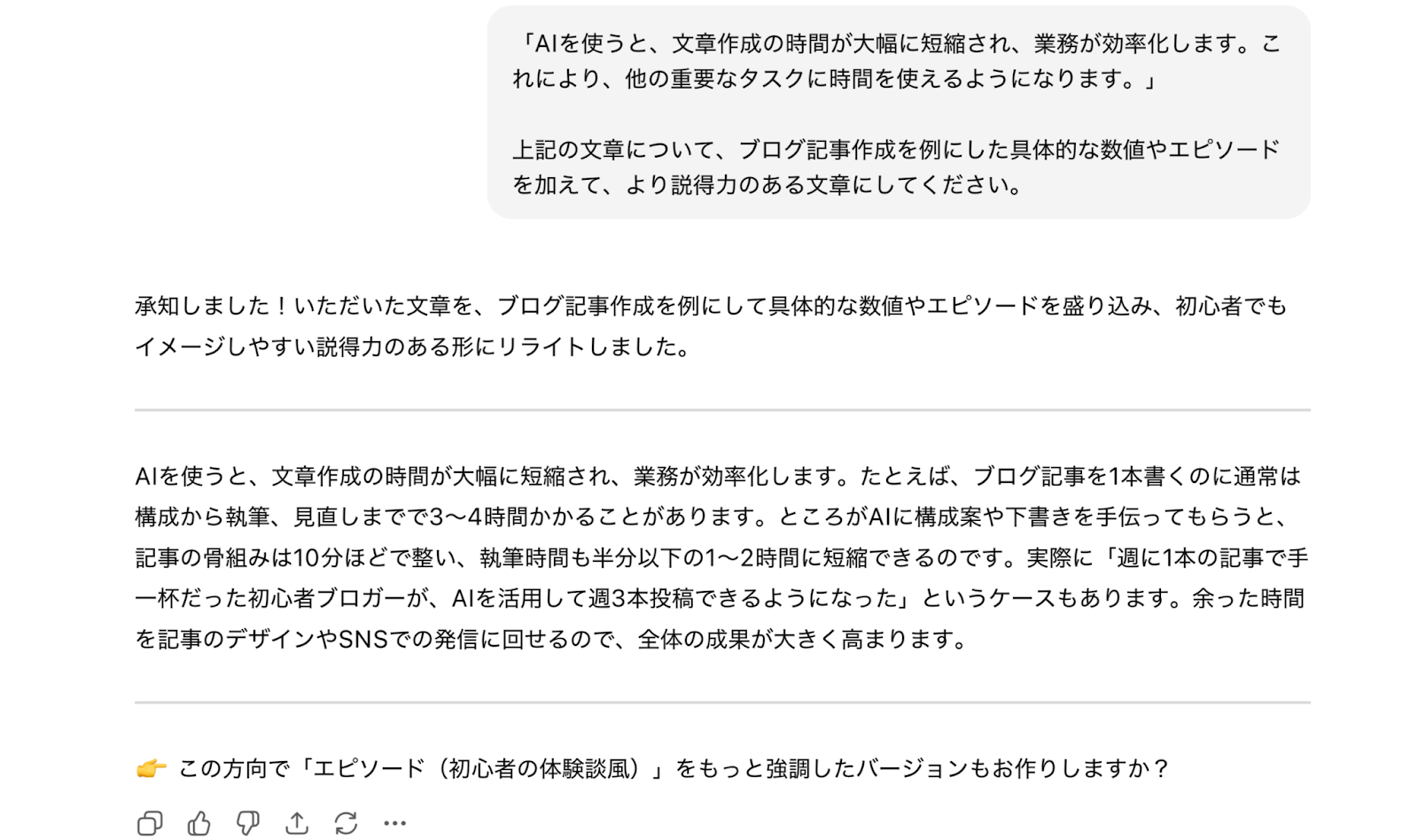

ケース1:具体性が足りない文章を深掘りさせるプロンプト

AIが生成した文章は、時として一般的で抽象的な表現に終始してしまうことがあります。「業務が効率化します」「生産性が向上します」といった言葉はよく見られますが、これだけでは読者の心に響きません。

「具体例を加えて」「数値を交えて説明して」といったプロンプトで深掘りを指示しましょう。抽象的な主張に具体的な裏付けが加わることで、文章の説得力が格段に増します。

プロンプト例 「AIを使うと、文章作成の時間が大幅に短縮され、業務が効率化します。これにより、他の重要なタスクに 時間を使えるようになります。」 上記の文章について、ブログ記事作成を例にした具体的な数値やエピソードを加えて、より説得力のある文章 にしてください。 |

※「」には、修正したい元の文章を入力する

ChatGPTの回答例

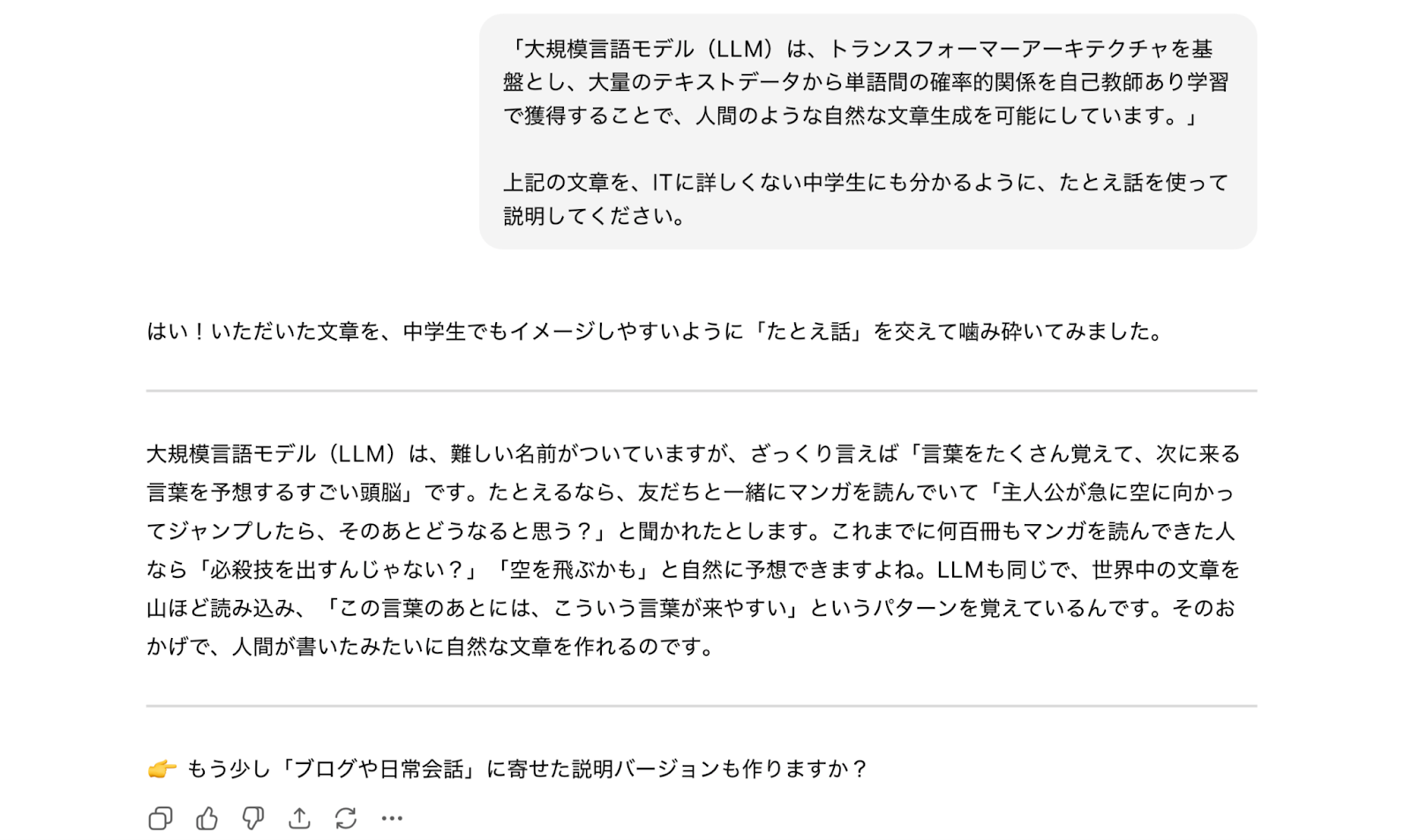

ケース2:専門的な内容を分かりやすく翻訳させるプロンプト

専門的なテーマについて書いていると、どうしても難しい用語や概念が多くなりがちです。自分では理解していても、初心者である読者には伝わらないかもしれません。

そんな時は、AIを「優秀な翻訳家」として活用しましょう。「中学生にも分かるように説明して」「たとえ話を使って解説して」といったプロンプトを入力するだけで、AIは難解な内容を驚くほど平易な言葉に書き換えてくれます。

専門知識を持つあなたがファクトチェックをすれば、専門的な信頼性と分かりやすさを両立した、質の高い解説記事が完成します。

プロンプト例 「大規模言語モデル(LLM)は、トランスフォーマーアーキテクチャを基盤とし、大量のテキストデータから単語 間の確率的関係を自己教師あり学習で獲得することで、人間のような自然な文章生成を可能にしています。」 上記の文章を、ITに詳しくない中学生にも分かるように、たとえ話を使って説明してください。 |

※「」には、修正したい元の文章を入力する

ChatGPTの回答例

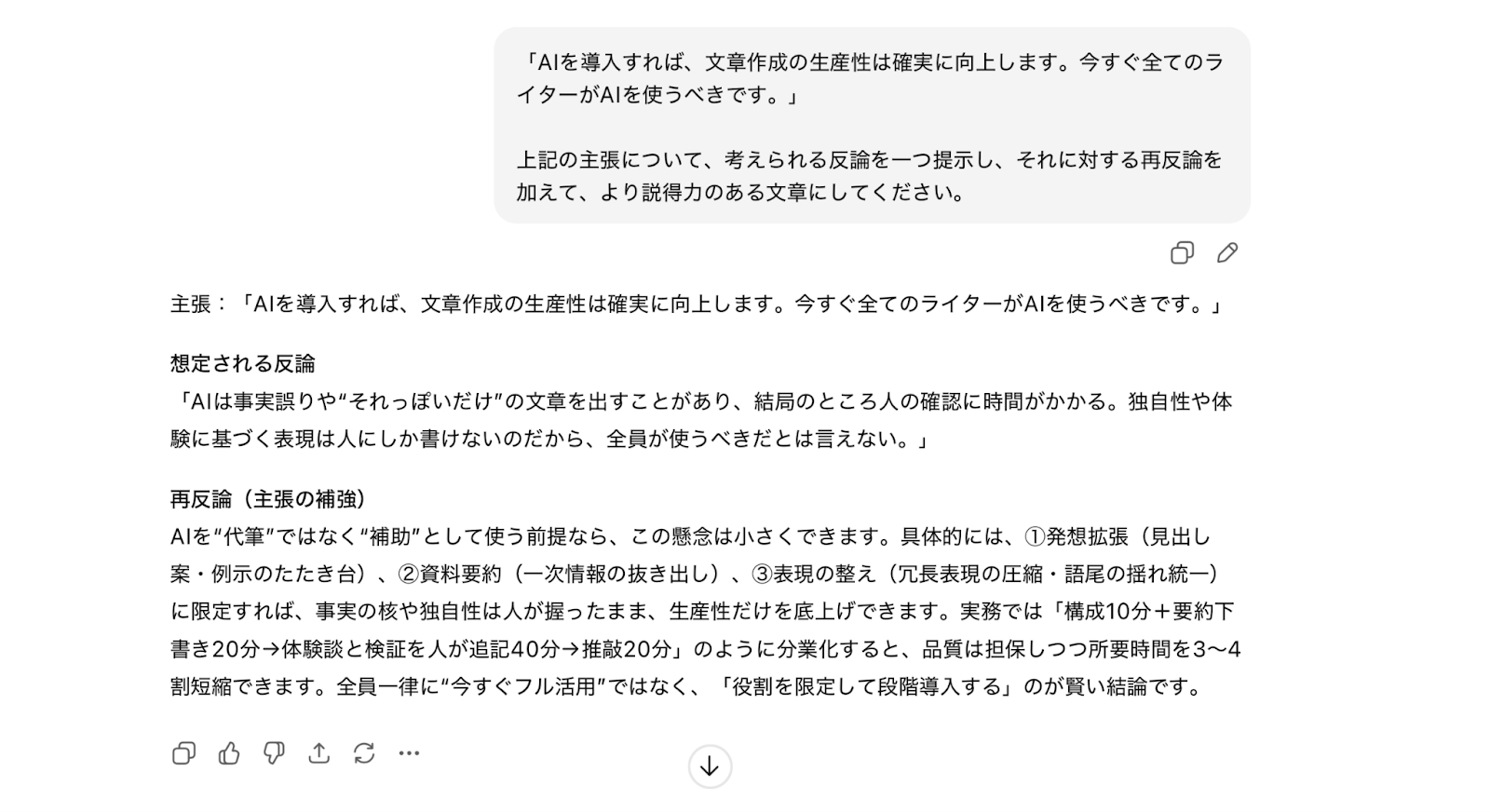

ケース3:ありきたりな文章に説得力を持たせるプロンプト

当たり障りのない、ありきたりな主張だけでは、読者の心を動かし、行動を促すことは難しいでしょう。文章に深みと説得力を持たせるためには、多角的な視点を取り入れることが有効です。

そんな時に役立つのが、「考えられる反論とそれに対する再反論を加えて」というプロンプトです。

AIに意図的に反対意見を挙げさせ、それに対してさらに切り返すことで、一方的な主張ではない、論理的で深みのある文章へと進化させることができます。

読者が抱くであろう疑問や不安に先回りして答えることで、信頼性を高める効果も期待できます。

プロンプト例 「AIを導入すれば、文章作成の生産性は確実に向上します。今すぐ全てのライターがAIを使うべきです。」 上記の主張について、考えられる反論を一つ提示し、それに対する再反論を加えて、より説得力のある 文章にしてください。 |

※「」には、修正したい元の文章を入力する

ChatGPTの回答例

【コピペOK・保存版】用途別文章作成プロンプト集

AIの性能を最大限に引き出す鍵は、具体的で分かりやすい「プロンプト(指示文)」にあります。

ここでは、様々なビジネスシーンで今すぐ使える、コピペOKのプロンプトを厳選してご紹介します。

これらのテンプレートをベースに、あなたの目的に合わせてキーワードや条件を書き換えるだけで、プロ品質の文章を手軽に作成できます。ぜひ、日々の業務にお役立てください。

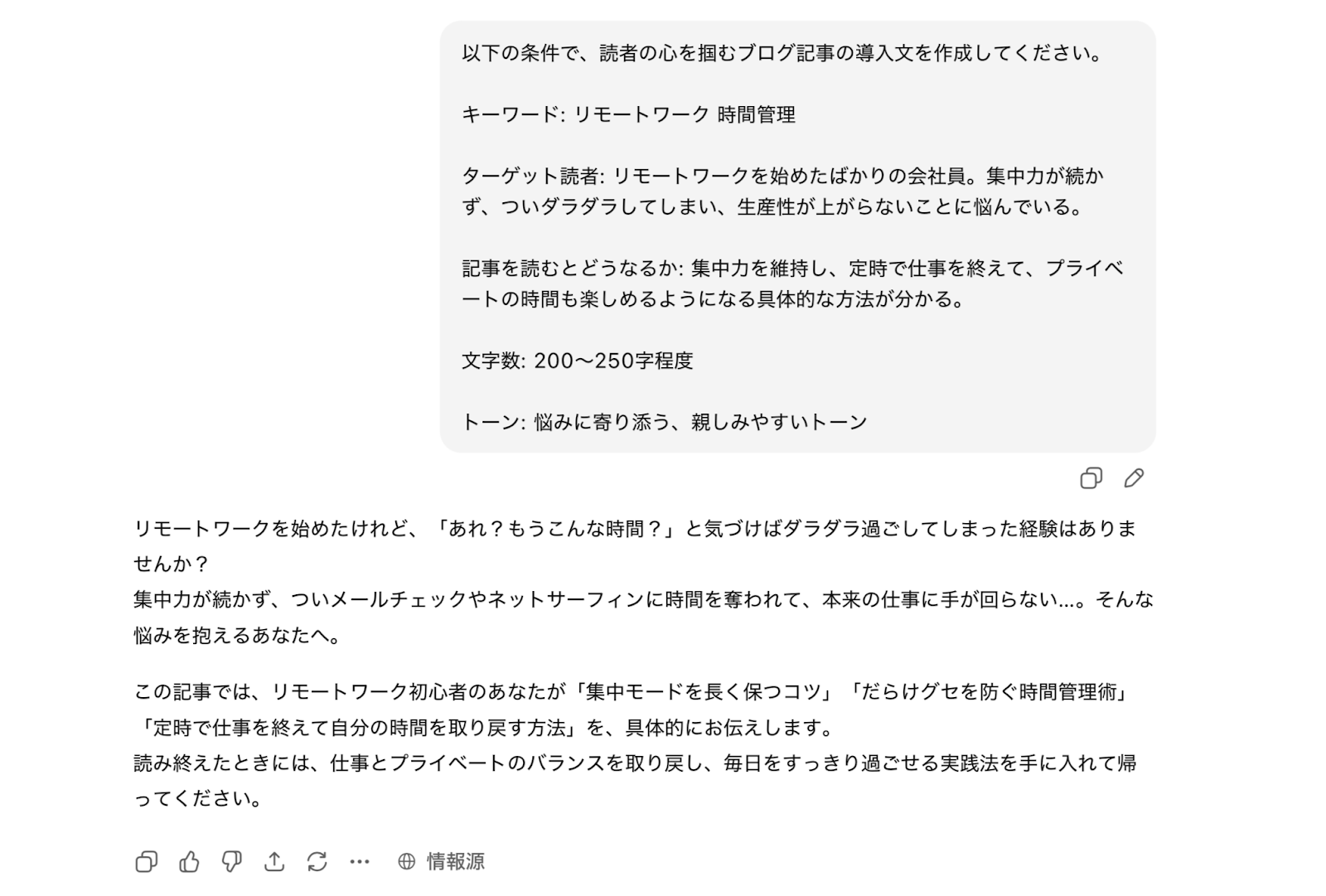

H3. ブログ導入文作成

読者が記事を読み進めるかどうかを決める、最も重要な「導入文」。

ターゲット読者の悩みに共感し、記事を読むことで得られる未来を提示することがポイントです。

▶︎プロンプト例

以下の条件で、読者の心を掴むブログ記事の導入文を作成してください。 # 条件 * キーワード: [記事のキーワード] * ターゲット読者: [読者の悩みや属性] * 記事を読むとどうなるか: [記事が提供する価値] * 文字数: 200〜250字程度 * トーン: [例: 親しみやすく、専門的] |

▶︎ChatGPTの回答例

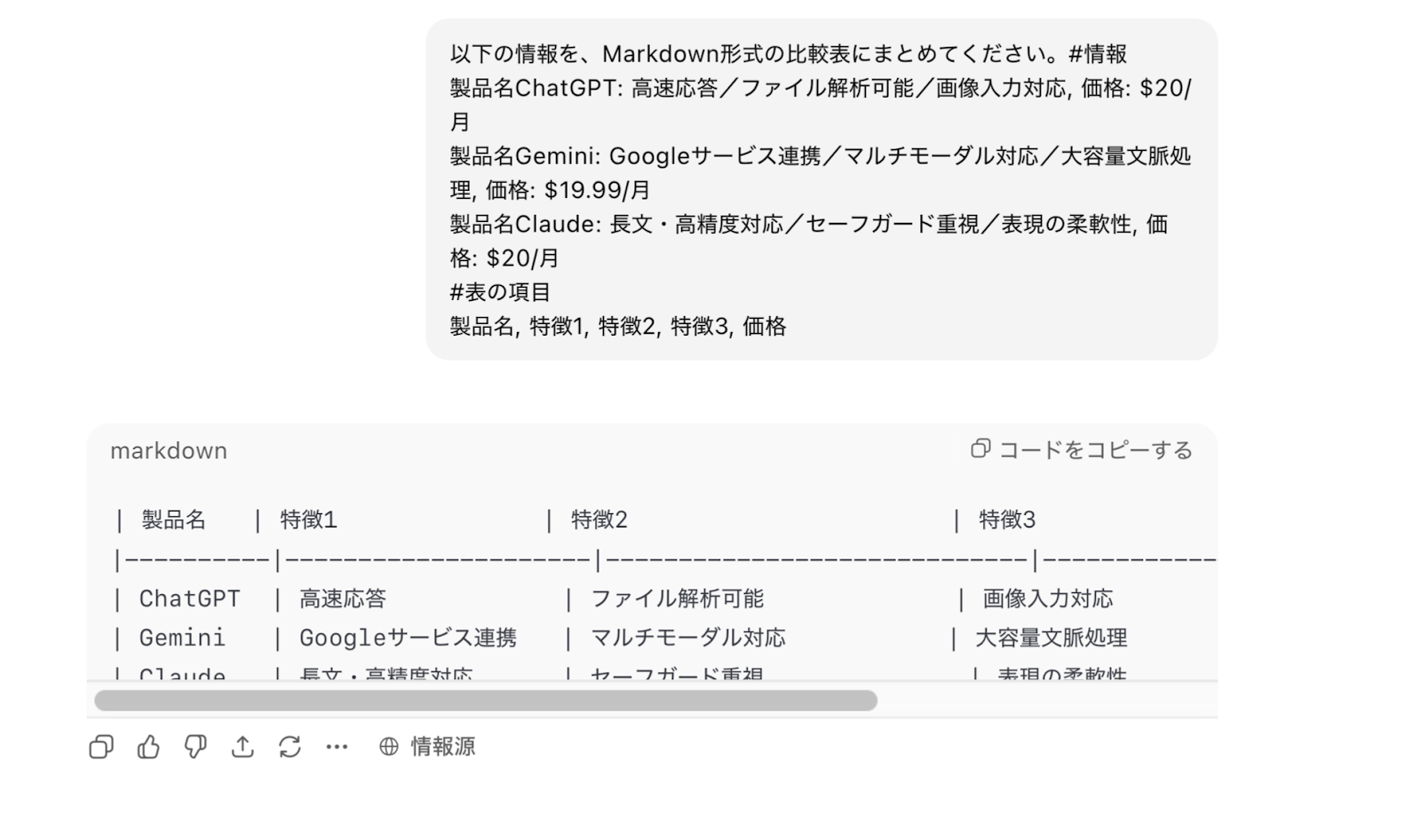

比較表の自動作成

複数の商品やサービスの特徴を分かりやすく整理したい時には、比較表の作成が非常に有効です。AIに任せれば、面倒な情報整理も一瞬で完了します。

▶︎プロンプト例

以下の情報を、Markdown形式の比較表にまとめてください。 # 情報 * 製品名A: [特徴1], [特徴2], [特徴3], 価格: [価格A] * 製品名B: [特徴1], [特徴2], [特徴3], 価格: [価格B] * 製品名C: [特徴1], [特徴2], [特徴3], 価格: [価格C] # 表の項目 製品名, 特徴1, 特徴2, 特徴3, 価格 |

▶︎ChatGPTの回答例

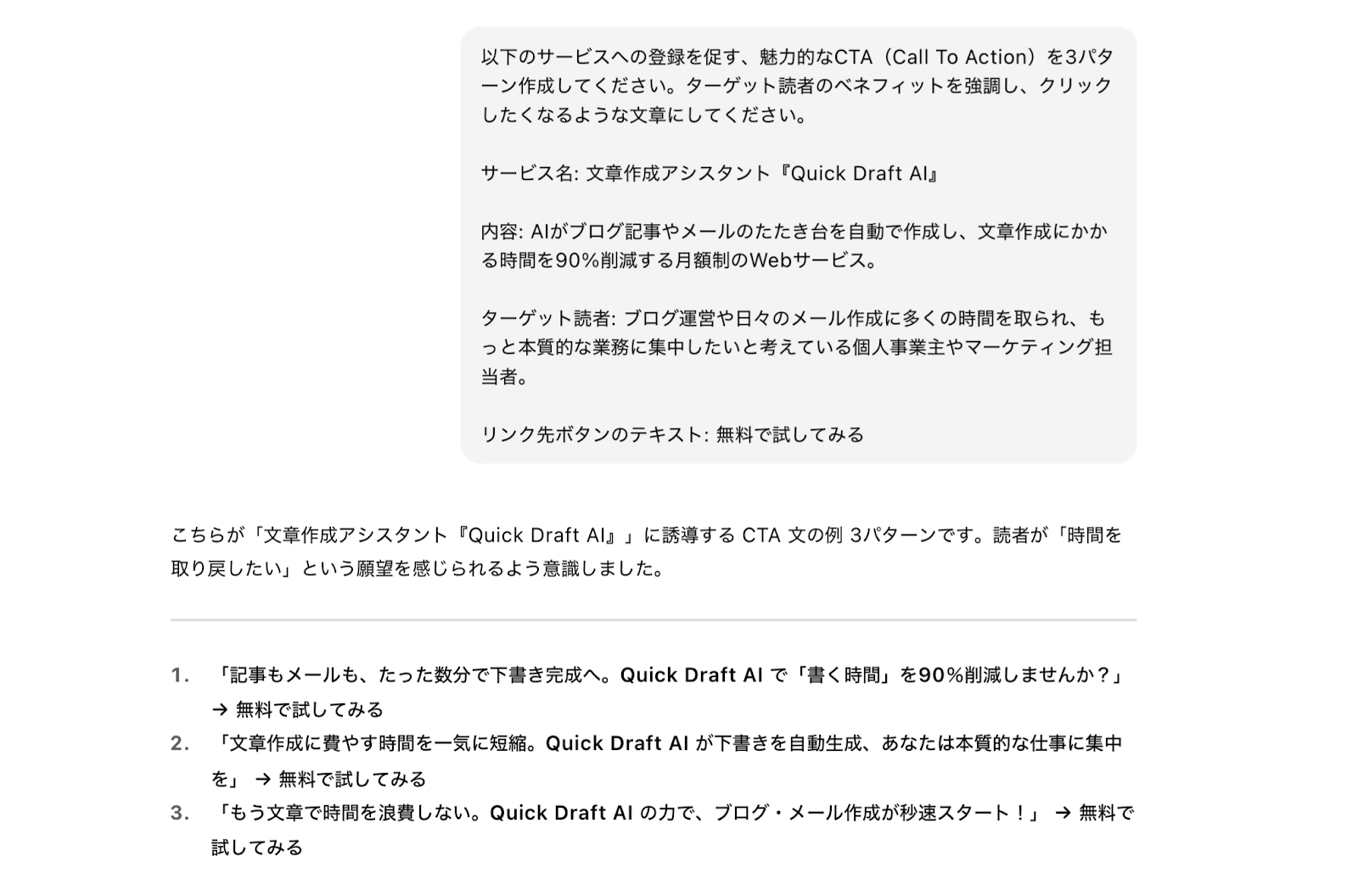

CTA文作成

CTA(Call To Action)は、読者に行動を促すための重要なパーツです。読者のメリットを明確に伝え、次へのアクションを後押しする文章を作成させましょう。

▶︎プロンプト例

以下のサービスへの登録を促す、魅力的なCTA(Call To Action)を3パターン作成してください。 ターゲット読者のベネフィットを強調し、クリックしたくなるような文章にしてください。 # サービス概要 * サービス名: [サービス名] * 内容: [サービス内容] * ターゲット読者: [読者の属性] * リンク先ボタンのテキスト: [例: 無料で試してみる] |

▶︎ChatGPTの回答例

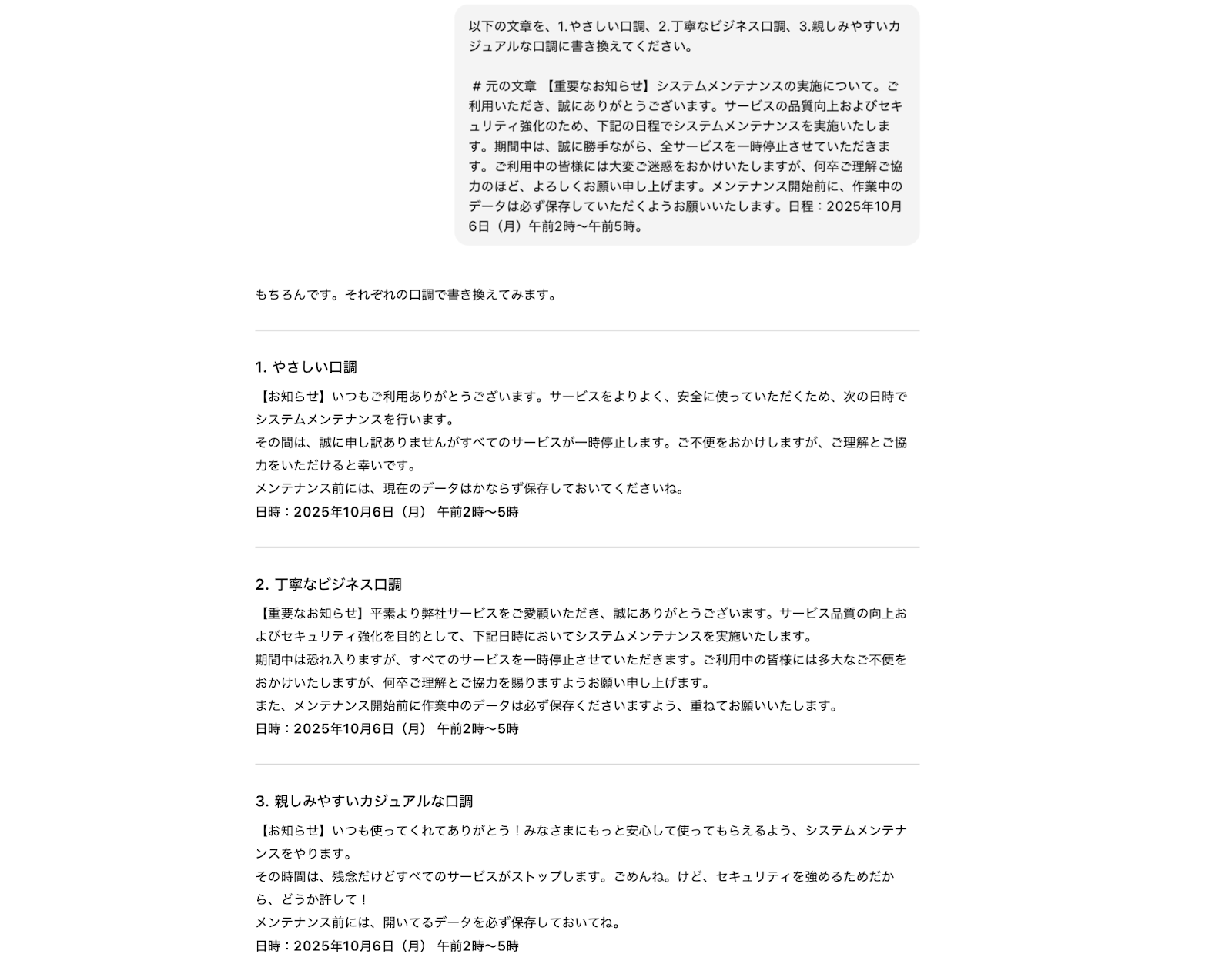

口調切替(やさしい/ビジネス/カジュアル)

同じ内容でも、ターゲットやメディアによって最適な口調は異なります。AIを使えば、文章のトーンを瞬時に切り替えることができます。

▶︎プロンプト例

以下の文章を、[希望の口調: 例 ビジネス、カジュアル、やさしい、専門家風など]に書き換えてください。 # 元の文章 [ここに元の文章を貼り付け] |

▶︎ChatGPTの回答例

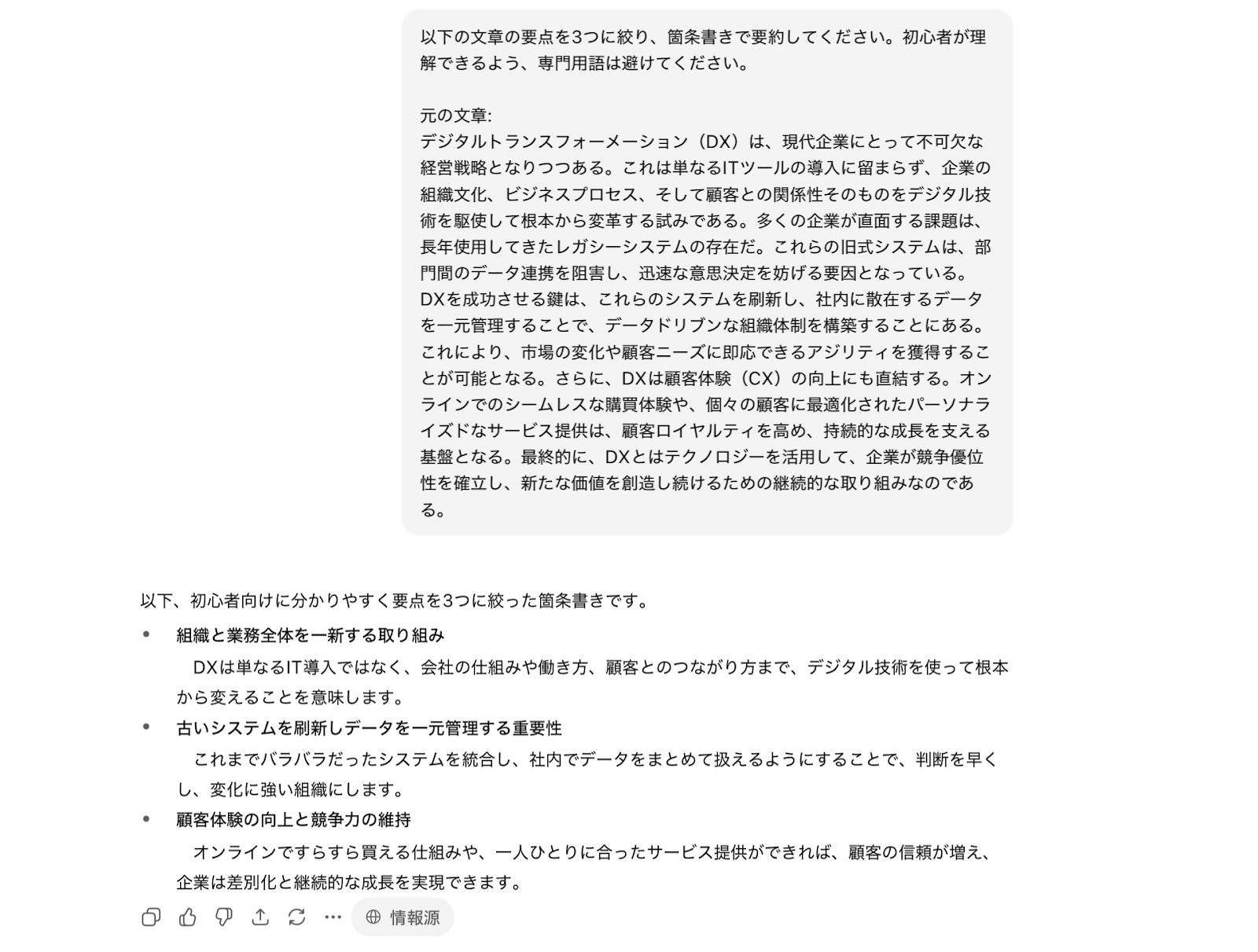

学習・要約

長いレポートや記事を読む時間がない時に、AIの要約機能は非常に役立ちます。重要なポイントを箇条書きでまとめるよう指示するのがコツです。

▶︎プロンプト例

以下の文章の要点を3つに絞り、箇条書きで要約してください。初心者が理解できるよう、専門用語は避け てください。 # 元の文章 [ここに要約したい長い文章を貼り付け] |

▶︎ChatGPTの回答例

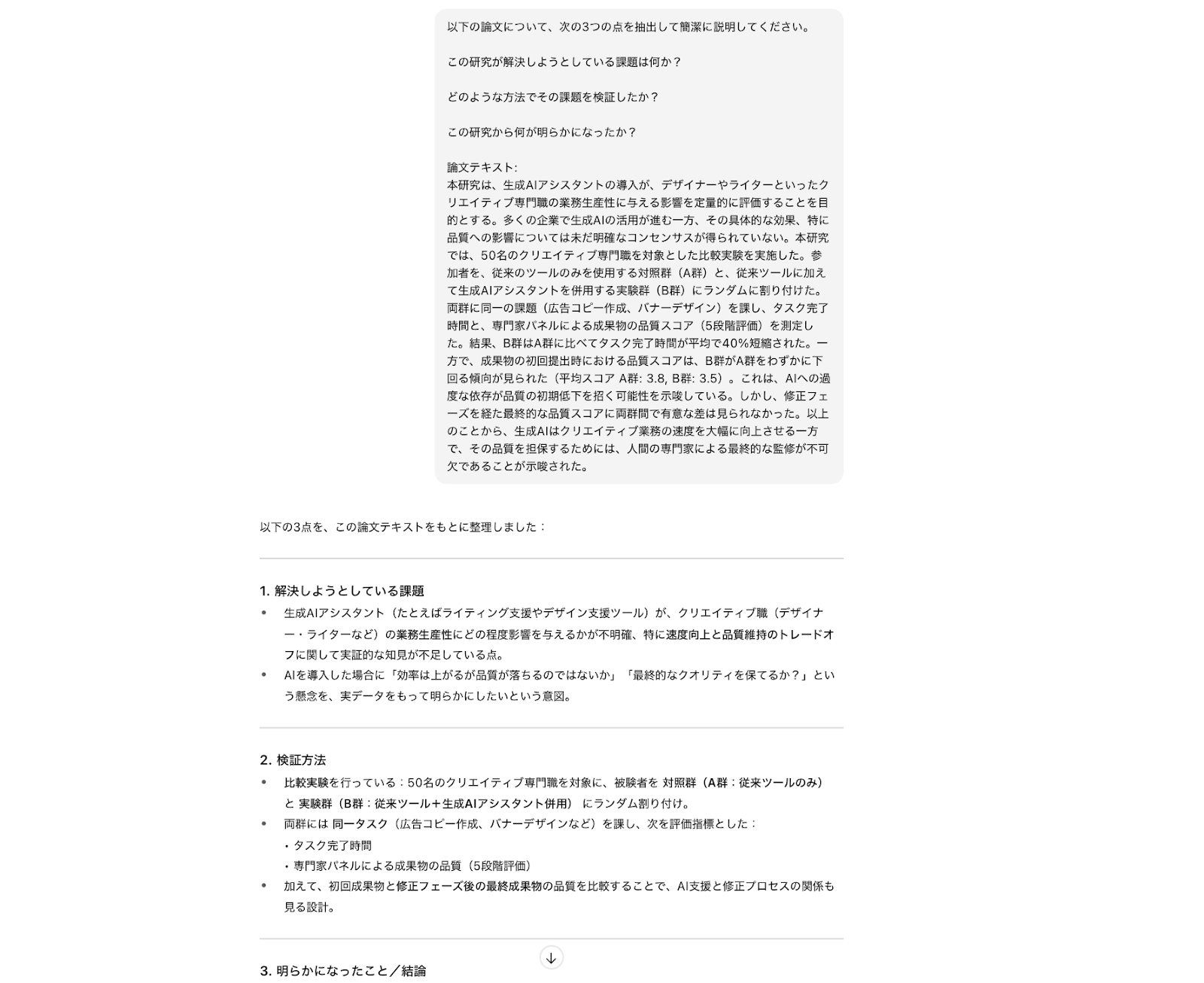

論文・資料読解

専門的な論文や難解な資料の内容を素早く把握したい時にも、AIは強力なサポーターになります。結論や実験方法など、知りたい部分をピンポイントで抽出させましょう。

▶︎プロンプト例

以下の論文について、次の3つの点を抽出して簡潔に説明してください。 1. この研究が解決しようとしている課題は何か? 2. どのような方法でその課題を検証したか? 3. この研究から何が明らかになったか? # 論文テキスト [ここに論文のアブストラクトや本文を貼り付け] |

▶︎ChatGPTの回答例

AIでの文章作成でよくある失敗と回避策

AIは非常に便利なツールですが、使い方を誤ると予期せぬ失敗につながることもあります。

事前に典型的な失敗パターンとその回避策を知っておけば、慌てずに対処できます。

ここでは、初心者が陥りやすい失敗と、それらを未然に防ぐための具体的な方法について解説します。

これらのポイントを押さえることで、AIをより安全かつ効果的に活用できるようになります。

それっぽいのに間違っている(ハルシネーション)

最も注意すべき失敗が、AIが生成する「ハルシネーション(もっともらしい誤情報)」です。AIは、流暢で説得力のある文章を生成するため、一見すると全てが正しい情報のように見えてしまいます。

しかし、前述の通り、AIは情報の正しさを保証しません。この「それっぽい嘘」を信じて記事を公開してしまうと、メディアやあなた自身の信頼を大きく損なうことになりかねません。

この失敗を回避する唯一の方法は、「ファクトチェックの徹底」です。特に、固有名詞、数値データ、歴史的な事実、科学的な言及など、客観的な事実に関わる部分は、必ず公式サイトや公的機関、信頼性の高いメディアなど、複数の一次情報源で裏付けを取る習慣をつけましょう。

無個性で「AIっぽい」文章を量産してしまう

AIに文章作成を丸投げしていると、誰が書いても同じような、無個性で「AIっぽい」文章ばかりが出来上がってしまいます。こうした文章は、一時的に検索エンジンを騙すことはできても、読者の心には響かず、ファンになってもらうことはできません。

この失敗を避けるためには、AIの役割を「たたき台の作成」に限定することが重要です。

AIが生成した文章をベースに、必ず「あなた自身の言葉」を加える工程を設けましょう。具体的な体験談、ユニークな比喩、あなたならではの視点や考察を追記することで、文章に魂が宿り、オリジナリティが生まれます。

AIで効率化した時間を、この「個性を加える作業」にこそ充てるべきでしょう。

意図通りの回答が返ってこない

「いい感じの記事を書いて」のような、曖昧で漠然とした指示(プロンプト)では、AIは何をどう書けばいいのか分からず、ありきたりで質の低い文章しか返してくれません。

意図通りの回答を得るためには、できるだけ具体的かつ明確に指示を出すことが不可欠です。

この記事のプロンプト集でも紹介したように、「役割」「ターゲット読者」「文体」「含めてほしい要素」「文字数」「出力形式」などを細かく指定することで、AIの回答の精度は劇的に向上します。

最初は面倒に感じるかもしれませんが、良い指示を出すスキルを磨くことが、AIを使いこなす一番の近道です。

AIでの文章作成に関するQ&A

ここでは、AIでの文章作成に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で簡潔にお答えします。

SEOへの影響や著作権など、気になるけれど今さら聞けない基本的な問いについて解説します。

AI文章はSEOで不利になる?

Googleは、AIによって生成されたかどうかではなく、「コンテンツの品質と有用性」を最も重視すると公式に表明しています。(※)

たとえAIを使っていても、読者の検索意図を満たす、独自性があり、信頼できる高品質なコンテンツであれば、SEOで不利になることはありません。逆に、AIで生成しただけの低品質なコンテンツを量産することは、ペナルティの対象となる可能性があります。

AI検出ツールにかかる?

AIコンテンツ検出ツールは存在しますが、その精度は100%ではありません。AIが書いた文章を人間が書いたと誤判定したり、その逆のケースも起こり得ます。

重要なのは、検出ツールを過度に恐れることではなく、前述の通り、AIの文章に自分の言葉でオリジナリティを加え、読者にとって価値のある記事に仕上げることです。

ユーザーファーストを徹底していれば、検出ツールの結果に一喜一憂する必要はないでしょう。

どのくらい人が手を入れるべき?

扱うテーマや文章の目的によりますが、一つの目安として「全体の2〜3割」は人の手を加えることを推奨します。

特に、導入文とまとめ、そしてあなた自身の体験談や考察が加わる部分は、記事の個性を決定づける重要な箇所です。

AIで8割の土台を高速で作り、残りの2割で魂を吹き込むイメージを持つと良いでしょう。

著作権・引用に関するルールは?

AIが生成した文章の著作権の帰属は、国やAIツールの利用規約によって解釈が異なり、まだ法整備が追いついていないのが現状です。

著作権法は「人間の創作性」を基準とする国が多く、AIが自動で出した内容だけでは著作権として保護されない可能性が高いと言えます。

ただし、AIの出力に対して人間が大きく編集を加えたり、複数のアイデアを組み合わせたりして創造性を付け足したりすれば、その「人間の貢献部分」は著作権の対象となる可能性があります。

また、AIが学習データに含まれる既存の著作物をそのまま出力してしまった場合、意図せず著作権を侵害するリスクがあります。

生成された文章は、コピペチェックツールなどを使って、他コンテンツとの類似性が高すぎないか確認しておくと安心でしょう。

社外秘や個人情報を入力しても大丈夫?

原則として、社外秘の情報や個人情報をAIに入力しないようにしましょう。

多くのAIサービスでは、入力されたデータがAIの学習に利用される可能性があるため、情報漏洩のリスクが伴います。

法人向けのセキュリティが強化されたプランや、入力データを学習に利用しない設定(オプトアウト)が可能なサービスを選ぶなど、会社のセキュリティポリシーに従って慎重に取り扱う必要があります。

どこまで無料でできる?有料に切り替える判断は?

多くのAIツールは無料で基本的な文章作成が可能ですが、機能に制限があります。

有料プランでは一般的に、長文生成の安定性や処理速度が向上し、最新Web情報へのアクセス(拡張)や他ツール(連携)との機能が使えます。商用利用の可否も要確認です。

有料への切り替えは

使用頻度(例:週3本以上)

求める品質(長文・専門性)

連携ニーズ(M365/Notionなど)

を軸に検討しましょう。料金の最新情報は公式サイトでご確認ください。

まとめ

本記事では、AIを活用した文章作成の基礎知識から、ChatGPTを使った実践的なチュートリアル、文章の質を高めるプロンプト術、そしてよくある失敗の回避策まで、幅広く解説しました。

要約や構成案作成といった時間のかかる作業をAIに任せることで、私たちはより創造的で、記事の価値を本質的に高める作業に集中することができます。

重要なのは、AIに丸投げするのではなく、AIを「優秀なアシスタント」として捉え、その得意・不得意を理解した上で、自身の体験や考察というオリジナリティを加える最後のひと手間を人間が責任を持って行いましょう。

この記事で紹介した知識とテクニックを実践すれば、あなたも今日からAIを賢く使いこなし、文章作成の効率と品質を飛躍的に向上させられるでしょう。

関連記事

一覧に戻る