一覧に戻る

暗黙知・形式知とは?違いや変換方法、ナレッジマネジメントのコツを解説

企業におけるナレッジマネジメントは、日々の業務をスムーズに進めるための重要な要素です。

なかでも「暗黙知」と「形式知」という2つの知識タイプに注目すると、より効果的な活用方法が見えてきます。

暗黙知は経験や直感にもとづいた知識で、形式知は文書やデータとして整理された知識です。暗黙知と形式知をうまく結びつけ、チーム全体で共有することで、業務効率化やメンバーの育成に役立つでしょう。

本記事では暗黙知から形式知への変換方法や、ナレッジマネジメントのコツを紹介します。効果的なナレッジマネジメントでメンバーを育成したい企業の教育担当者はぜひ参考にしてみてください。

暗黙知・形式知とは?

暗黙知と形式知は、知識管理において重要な概念ですが、まずは各知識の違いを理解するのが大切です。

暗黙知とは

形式知とは

混同しやすい知識との違い

上記3つの内容について詳しく見ていきましょう。

暗黙知とは

暗黙知とは、言葉や文章で明確に説明することが難しい、個人の経験や感覚にもとづく知識のことです。

例えば、ベテランの営業担当者が顧客との会話からニーズを引き出す対人スキルや、職人が長年の経験で培った「勘」や「感覚」は、マニュアル化が難しく、他者に伝えづらい知識です。

形式知が「見える知」であるのに対し、暗黙知は「見えない知」とも言われ、頭のなかや体に染みついたスキルや判断力が含まれます。チーム内で暗黙知を活かすには、形式知化の工夫が求められます。

形式知とは

形式知とは、言葉や文章、図表などで明確に表現できる知識を指します。誰が見ても理解できるように整理されており、再現性が高いのが特徴です。

例えば、営業トークを標準化した「トークスクリプト」や、業務の手順を記載した「マニュアル」「チェックリスト」、過去の顧客対応を記録・分析した「事例データ」などは、形式知の代表例です。

形式知は教育や引き継ぎの際に活用しやすく、業務の効率化や品質の均一化に役立ちます。暗黙知が個人に依存するのに対し、形式知はチーム全体で共有しやすい点が大きな違いです。

混同しやすい知識との違い

暗黙知と混同しやすい概念として、「実践知」や「集合知」があります。

実践知は、現場での経験を通じて得られる知識であり、暗黙知と同様に言語化が難しい側面を持ちます。ただし、実践知は暗黙知のなかでも特に「状況に応じた適切な行動や判断を下す力」に焦点を当てた知識です。

一方、集合知は複数人の知識や意見を集約して生まれる知であり、暗黙知のように個人の直感や経験に依存するものではなく、集団の力によって形成されます。

実践知・集合知は、暗黙知と重なる部分もありますが、知識の形成過程や活用のされ方が異なるため、区別して理解するのが重要です。

暗黙知を形式知に変えるメリット

暗黙知を形式知に変えるメリットとして、以下の3つが挙げられます。

属人化を防止する

業務が効率化する

メンバーの育成に繋がる

それぞれ詳しく解説します。

属人化を防止する

暗黙知を形式知に変える最大のメリットの1つが、「知識の属人化」を防げることです。

ベテラン社員が持つノウハウ・勘・感覚といった暗黙知は、共有されないままでは担当者が不在になった際に業務が滞るリスクがあります。

暗黙知を言語化し、マニュアルや手順書といった形式知として可視化することで、誰でも再現可能な状態になります。

特定の個人に依存せずに業務を進められる体制が整うことで、組織全体の対応力が高まるでしょう。

属人化の解消は、人材の入れ替えや業務の引き継ぎ時にも大きな効果を発揮します。

業務が効率化する

暗黙知を形式知に変えることで、業務の標準化が進み、全体の効率が大きく向上します。

属人的だったノウハウをマニュアルやチェックリストなどに落とし込むことで、誰でも一定の品質で業務を遂行できるようになるでしょう。業務のムラやミスが減り、習熟度に関係なく安定した成果が出せる体制が整います。

また、業務の見える化によって改善点も発見しやすくなり、継続的なプロセス改善にも繋がります。結果として、日々の業務にかかる時間や労力が軽減され、チーム全体の生産性向上に貢献できるでしょう。

メンバーの育成に繋がる

暗黙知から形式知への変換で、従業員の育成がより効果的に行えます。

ベテランの経験や勘に頼っていたスキルをマニュアルや業務フローとして体系化することで、誰でも同じ知識にアクセスできるようになります。

個人の経験年数に関係なく、一定の基準で習得が可能となり、スキルアップのスピードが向上するでしょう。

また、属人的な教え方に左右されず、安定した教育環境が整うため、人材育成の質も均一化されます。

暗黙知の形式知化は、チーム全体の成長を支える育成基盤づくりにおいて、重要な役割を果たします。

暗黙知と形式知が共有されない原因

暗黙知と形式知がうまく共有されない原因として、以下の6つが挙げられます。

教えるスキルや意識がない

共有の場や仕組みが不足している

共有に対する心理的な抵抗感がある

時間的・心理的に余裕がない

共有しても評価されない

信頼関係が不足している

上記の原因について見ていきましょう。

教えるスキルや意識がない

知識や経験があっても、どう伝えるかがわからず、教えることに苦手意識を持つ方は少なくありません。

特に暗黙知のように、感覚で身についたスキルは言葉にしにくく、説明が難しいと感じる場面も多いでしょう。

また、「教えるのはうえの立場の人の役割」と思い込むなど、自分が教える立場にあるという意識を持っていないこともあります。

知識共有を促すには、伝えるためのスキルや視点を学ぶ機会を設け、「教えることは価値ある行動である」という意識づけが必要です。

共有の場や仕組みが不足している

知識を共有するための「場」や「仕組み」がなければ、情報は個人のなかにとどまり、チーム全体には広がりません。

暗黙知は、日常的な会話や対話のなかから引き出されることが多いため、意図的に共有のきっかけを作るのが大切です。

例えば、1on1や振り返りミーティング、ナレッジ投稿の仕組みなど、知識を発信・受信する環境が整っていれば、形式知として蓄積されやすくなります。共有を日常に組み込む仕掛けづくりが重要です。

共有に対する心理的な抵抗感がある

暗黙知や失敗経験を共有することに、不安や抵抗を感じる方も多いでしょう。

「こんなことを話して良いのか」「間違っていたらどうしよう」といった気持ちが、共有を妨げる要因になります。

職場に失敗を許容しない雰囲気がある場合、発言そのものがリスクに感じられることもあります。知識を持っていても口をつぐんでしまう方が増えてしまうでしょう。

安心して話せる雰囲気づくりが、ナレッジ共有の土台となります。

時間的・心理的に余裕がない

共有したほうが良いと思っていても、忙しさに追われるなかでは、どうしても後回しになってしまうケースもあります。

業務で手一杯な状況では、ほかのメンバーに言語化して伝える余裕がなくなるのは自然なことです。また、「いま話しかけても迷惑かも」といった心理的な遠慮も、共有を妨げます。

知識共有を促進するには、負担の少ないフォーマットや、業務の一部としてナレッジを残せる仕組みを整え、共有を特別な行為にしないことがポイントです。

共有しても評価されない

知識を共有しても、評価に結びつかない組織では、共有が続かない傾向があります。

むしろ、知識を独占することで「自分の立場が強くなる」と感じている方が多い場合、積極的に共有しない選択をとることもあります。

また、部署ごとに情報が閉じる「サイロ化」が進んでいる組織では、ナレッジが横展開されず、個人やチームにとどまりやすくなるでしょう。

共有を正当に評価し、貢献を見える化する制度や文化の整備が求められます。

信頼関係が不足している

知識の共有には、話し手と聞き手の間に信頼関係があることが不可欠です。

信頼が築かれていない相手には、「話してもちゃんと聞いてもらえないのでは」「どうせ活かされない」と感じてしまい、本音を話すのをためらってしまいます。

暗黙知のような感覚的な知識を引き出すには、表面的な会話ではなく、深い関心と丁寧な対話が必要です。

普段からのやり取りのなかで、相手への敬意や関心を示し、信頼関係を築いていきましょう。

暗黙知を形式知に変換する6つの方法

業務効率化やメンバーの育成のためにも、属人化した知識をチーム全体で活用できる形に落とし込むのが大切です。

暗黙知を形式知に変換する方法として、以下の6つが挙げられます。

SECIモデルをチームに定着させる

「場(Ba)」の設計を行う

知識を使える形で蓄積する

ナレッジリーダーシップで知識を共有する

知識共有を評価に組み込む

ナレッジの運用・改善のサイクルを回す

それぞれ詳しく解説します。

SECIモデルをチームに定着させる

SECIモデルは、暗黙知を形式知に変換する代表的な方法です。暗黙知と形式知が循環的に変換されるプロセスを示すフレームワークで、以下の4段階から構成されます。

共同化:暗黙知→暗黙知

表出化:暗黙知→形式知

連結化:形式知→形式知

内面化:形式知→暗黙知

SECIモデルをチームの日常業務に組み込むことで、知識の共有と活用を自然な流れで促せます。

例えば、日々の対話で気づきを共有し(共同化)、内容を資料にまとめ(表出化)、全体に展開し(連結化)、実践を通じて再び自分の知識として定着させる(内面化)、といったサイクルです。

SECIモデルの継続的な実践で、チーム内のナレッジが蓄積・活用される文化が育ちます。

「場(Ba)」の設計を行う

先述したSECIモデルを効果的に機能させるためには、以下の4つの場が必要とされています。

場(Ba) | 目的 | 具体例 |

|---|---|---|

創発する場 | 自由な発想を生み出し、新しい知識を創出する | アイデア会議、ブレインストーミング |

対話する場 | 深い対話を通じて暗黙知を引き出す | 1on1、チームミーティング |

システム場 | 形式知を体系化・共有する | ナレッジベース、社内ポータル |

実践する場 | 実践を通じて知識を体得・定着させる | OJT、ロールプレイング研修 |

「場(Ba)」を意図的に設計・運用することで、チーム全体の学習と成長に繋がるでしょう。

知識を使える形で蓄積する

暗黙知を活用可能な「知的財産」として蓄積することは、チームの知識資産を増やすうえで大切です。

個人が持つ成功体験やノウハウを、マニュアルとして形式知に変換し、誰でも再利用できる状態で保管しましょう。

例えば、成果を上げた営業手法を事例集としてまとめたり、対応フローを図解化して共有することで、ほかのメンバーの業務改善に直結します。

また、知識は時間とともに陳腐化するため、定期的に見直し・更新する運用体制も構築しましょう。

蓄積と改善の仕組みを整えることで、企業の競争力を高める基盤となります。

ナレッジリーダーシップで知識を共有する

暗黙知から形式知への変換には、リーダーによるナレッジリーダーシップも重要です。

まず経営層やチームリーダーが、組織として知識経営に取り組む姿勢を示すことが求められます。

例えば、トップが社内メッセージでナレッジ共有の重要性を発信すると、全体の意識が高まります。

また、各チームにナレッジ推進役を任命し、日常の業務のなかで知識を集め、共有を促進する役割を担わせることも有効です。

リーダー層の積極的な関与により、知識の共有が文化として根づき、継続的な形式知化の仕組みがチーム内に定着するでしょう。

知識共有を評価に組み込む

ナレッジの投稿件数や活用度などを定量化し、評価の一部として取り入れることで、知識共有へのモチベーションが高まります。

また、ベテランだけでなく若手社員にもナレッジ共有を習慣化させるために、入社時から共有の意義や方法を学べる導入プログラムも有効です。

知識共有の評価制度によって、知識を「与える人」が評価される文化が根づき、チーム全体でナレッジが循環する体制が整います。

評価との連動は、継続的な知識共有を促す強力な仕組みとなるでしょう。

ナレッジの運用・改善のサイクルを回す

暗黙知を形式知として活用し続けるためには、ナレッジの運用と改善を繰り返すサイクルを根づかせましょう。

現場チームで定期的にナレッジ会議を開催し、実際に活用された成功事例や学びを共有することで、知識の価値が可視化され、共有文化が育ちます。

また、他部署でのナレッジ活用事例を紹介すると、部門を超えた横展開も促進できるでしょう。

さらに、ナレッジそのものに対する改善提案も受け付け、内容のアップデートを運用プロセスに組み込むと、現場で実際に役立つ情報として更新され続けます。

運用と改善の循環が、知識の再現性を高め、チームの学習力を向上させます。

ナレッジマネジメントを効果的に行うためのコツ

チームの生産性を高めるには、ナレッジマネジメントを効果的に行う必要があります。

ナレッジマネジメントのコツとして、以下の3つが挙げられます。

暗黙知を引き出す

多様な媒体で形式知化する

ICTの活用による情報整理と共有

それぞれ順に見ていきましょう。

暗黙知を引き出す

個人のなかに蓄積された暗黙知を引き出すことは、ナレッジマネジメントを行ううえで重要です。

多くの有用な知識は、言語化されないまま個人のなかにとどまっています。暗黙知を可視化するためには、インタビューや1on1、OJTなどの機会を通じて、実際の判断や行動の背景を丁寧に掘り下げていくのが有効です。

特に本人が無意識に行っているスキルや考え方は、第三者が観察し、問いかけることで初めて表出化されることも多くあります。

第三者から引き出された知識は、次の形式知化や共有に繋がる大きな第一歩となるでしょう。

多様な媒体で形式知化する

文書だけでなく、動画・音声・図解など多様な媒体で形式知化して共有する工夫も必要です。

人によって理解しやすい表現方法は異なるため、情報の伝達手段を1つに絞らず、多角的に伝えましょう。

例えば、業務手順を文章で説明するだけでなく、動画で実演したり、フローチャートで視覚化したりすると、内容の理解度や定着率が高まります。

また、ナレッジの種類に応じて適切な媒体を選ぶのも重要です。多様な形式での発信を取り入れることで、チーム全体の学びの質とスピードが向上します。

ICTの活用による情報整理と共有

ICTツールの活用によって情報を整理・共有する仕組みを整えることもナレッジマネジメントのコツです。

ICTとは、情報通信技術のことで、パソコンやクラウドサービス、社内ポータルなどを指します。

例えば、ナレッジベースや社内Wiki、検索機能を備えた情報共有ツールを導入すると、誰でも必要な知識に素早くアクセスできる環境を構築できます。

形式知として蓄積された情報が散在していると、せっかくのナレッジも活用されにくいですが、ICTを活用すると情報の一元管理や検索性が向上し、ナレッジの再利用が促進されます。

また、リアルタイムでの更新やフィードバック機能を備えたツールを用いることで、継続的な改善にも繋がります。

生成AIを活用した暗黙知の形式知化事例

AIを活用した暗黙知の形式化事例として、「デトロイト トーマツ コンサルティング合同会社」「株式会社ライオン」の2社を紹介します。

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社は、企業内に眠る暗黙知を可視化し、共有できる形にするために「AIインタビューエージェント」を開発しました。

「AIインタビューエージェント」は、音声による自然な対話を通じて知識を引き出し、グラフ型データとして構造化・蓄積します。

従来のインタビューに比べ、聞き漏れや脱線を防ぎ、24時間・場所を問わず活用できる点が特徴です。

営業ノウハウやベテランの技能、医師の診断スキルなど、言語化が難しかった知識をほかのメンバーが学べる形で残せます。

参考記事:デロイト トーマツ、企業内の暗黙知をデータ化する「AIインタビューエージェント」を開発 | デロイト トーマツ

株式会社ライオン

ライオン株式会社は、熟練技術者が持つ洗剤製造のノウハウを効率的に継承するため、NTTデータと共同で生成AIを活用した取り組みを進めています。

熟練者へのインタビューや社員同士の対話から技術や勘どころを抽出し、「勘所集」として文書化。勘所集をAI検索システムに取り込むことで、経験の浅い社員でも熟練者の知識に簡単にアクセスできる環境を整えました。

技術継承のスピードと精度が高まり、人材育成にかかる負担の軽減と業務効率化の両立を実現しています。

参考記事:国内熟練技術者の技術継承に向け、生成AIを活用した暗黙知伝承に関する取り組みを開始 | NTT DATA

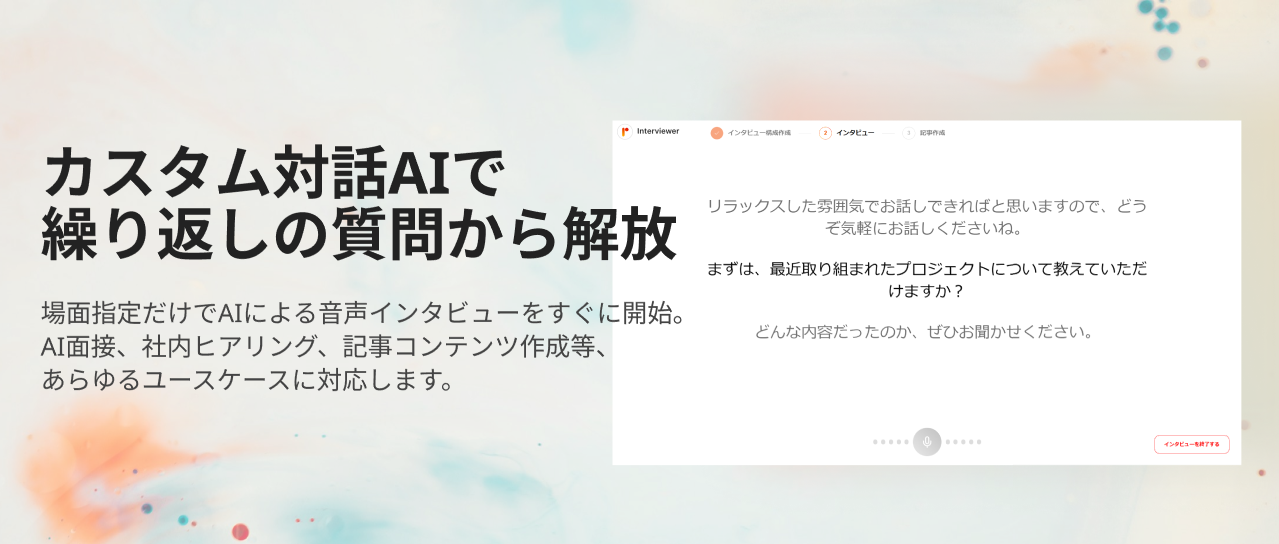

『Rimo interviewer』で暗黙知を形式知に変換!

暗黙知は、インタビューや対話によって引き出せますが、日々の業務に追われるなかで、言語化し共有する作業は負担に感じることもあるでしょう。

『Rimo interviewer』なら、AIとの自然なインタビューを通じて、ベテラン社員の暗黙知を効率よく形式知へと変換できます。

自分のタイミングでAIと対話できるため、日常業務の合間にも無理なくナレッジを蓄積可能です。また、会話内容は自動的に整理・構造化され、誰もが活用しやすい知識として共有されます。

『Rimo interviewer』は知識の属人化を防ぎ、スムーズな技術継承や情報共有に貢献できるでしょう。

現在、β版が無償で試せるため、暗黙知を形式知に変えてメンバーの業務効率化やスキルアップを図りたい方はぜひ試してみてください。

■Rimo Interviewer βテスター申請・資料請求用フォーム

暗黙知をナレッジとしてチームに蓄積しよう

暗黙知とは、個人の経験や感覚にもとづいた、言語化しづらい知識のことです。

暗黙知を形式知として整理・共有することで、チーム全体の成長や業務効率化に繋がります。

ナレッジとして蓄積するには、対話やインタビューによる引き出し、多様な形式での記録、ICTツールを活用した情報管理が効果的です。

さらに、評価制度や改善サイクルを整えると、継続的な知識共有が実現するでしょう。

ぜひ本記事を参考に、暗黙知をチームの財産として活用してみてください。

関連記事

一覧に戻る