一覧に戻る

会議資料の作り方ガイド!種類別の構成サンプルやAIで時短する方法も解説

会議のたびに「どんな資料を作れば伝わるのか」と悩んでいませんか?

会議資料はただ情報をまとめるだけでなく、作り方次第で会議の成果を左右する重要なものです。

本記事では、良い会議資料に共通する原則や種類別の構成サンプルをわかりやすく解説します。

さらにAIツールを使って資料作成を効率化する方法も紹介しますので、簡単にわかりやすい会議資料を作りたい方はぜひ最後までご覧ください。

会議資料の目的と役割とは?

会議資料は単なる説明資料ではなく、情報共有・意思決定・課題解決を円滑に進めるためのツールです。

会議の目的によって役割は異なり、報告会議・提案会議・検討会議では以下の資料設計が重要です。

会議の種類 | 資料の目的 | 必要な資料設計 |

|---|---|---|

報告会議 | 現状を正確に共有する | 数値・事実を簡潔に整理する |

提案会議 | 意思決定を促す | 結論から提示し、根拠と効果を明確に示す |

検討会議 | 意見を引き出し方向性を定める | 選択肢や課題を整理して議論を促す |

まずは、会議のゴールを明確に定めることが出発点となります。目的を明確にすれば必要な情報量・構成・トーンが自然と定まるため、無駄のない資料づくりに繋がるでしょう。

関連記事:会議の目的とは?効率的に意味のある会議にするためのポイントを解説

良い会議資料に共通する6つの原則

会議資料の良し悪しは、見た目よりも伝えたい内容が正しく理解されるかどうかで決まります。

わかりやすく、かつ意思決定に繋がる資料には共通した6つの原則があります。

PREP法を意識する

1スライド1メッセージで要点を明確に

13文字ルールでタイトルを簡潔に

ストーリ性も持たせる

データと根拠で説得力を高める

会議目的に沿ったメッセージ設計を行う

どんな会議にも応用できる原則を紹介しますので、資料作成にお悩みの方はぜひこのポイントを押さえましょう。

PREP法を意識する

会議資料では、限られた時間のなかで要点を的確に伝えることが求められます。

そのため有効なのがPREP法です。結論→理由→具体例→結論という流れで構成すると話の筋が明確になり、誰が見ても理解しやすい資料になります。

特に意思決定を伴う会議では最初に結論を提示することで議論の方向性を示し、無駄な説明を減らせるでしょう。

PREP法を用いた資料の構成例は以下のとおりです。

段階 | 内容例 |

|---|---|

Point(結論) | 来期はオンライン販促に注力すべきです |

Reason(理由) | 来店数が減少するなかで、Web経由の問い合わせが伸びているためです |

Example(具体例) | 直近3か月でオンライン経由の売上比率が25%から40%に増加しました |

Point(再結論) | よって、今後はデジタル広告とSNS施策を強化します |

このように構成すれば、結論と根拠が一目で伝わる論理的でわかりやすい会議資料となります。

1スライド1メッセージで要点を明確に

会議資料では、1枚のスライドに複数の情報を詰め込みすぎると伝えたい主張がぼやけてしまい、聞き手の理解を妨げます。

効果的な資料を作成するためには「1スライド1メッセージ」を意識しましょう。

スライドごとに伝えたいポイントを明確にし、その内容を補足するデータや図表を添えると論理の流れも整理されます。

例えば「売上が前年比120%に伸びた理由」を伝えるスライドなら、原因分析や次の施策案は別ページにわけるのが理想です。このように情報を整理すると発表者は話しやすく、聞き手も要点を素早く理解できます。

13文字ルールでタイトルを簡潔に

スライドタイトルは、内容の要点を一瞬で伝える「見出し」として機能します。人が瞬時に理解できる文字数の上限は約13文字とされており、これを超えると視認性が下がり内容の焦点もぼやけてしまいます。

そのため、「13文字ルール」を意識して端的に要点を示すのが大切です。冗長な説明よりも伝えたい結論を一目で把握できるタイトルにすることで、スライド全体の印象も引き締まります。

▼NG例

売上アップ施策の検討結果についての報告

顧客満足度向上に向けた取り組みの進捗報告

新商品開発に関する会議での検討内容まとめ

▼OK例

売上20%増の施策案

満足度85%達成の要因

新商品Aの採用決定理由

ストーリー性を持たせる

会議資料は情報を並べるだけでは印象に残りません。重要なのは「問題→原因→解決→効果」というストーリーの流れを意識して構成することです。

ストーリーがある資料は聞き手が内容を流れとして理解でき、納得感のある議論を引き出せるでしょう。

スタンフォード大学経営大学院教授のジェニファー・アーカー氏の研究によると、ストーリーを取り入れると、事実のみを伝える場合に比べて最大22倍も記憶に残るといわれています。

出典:Harnessing the Power of Stories | VMware Women's Leadership Innovation Lab

データと根拠で説得力を高める

会議資料において説得力を高めるためには、感覚的な表現だけでなく数字や実績、比較データといった客観的な根拠を示す必要があります。

数値情報は判断材料としての信頼性を高め、議論を主観ではなく事実ベースに導きます。

例えば、「売上が好調」ではなく「前期比120%に成長」と明記すると、説得力を一気に高められるでしょう。

また、グラフやチャートを活用すると複雑な情報も視覚的に整理され、直感的に理解しやすくなります。

会議では意思決定のスピードが重視されるため、データを根拠として提示することが納得と行動を生み出すポイントです。

会議目的に沿ったメッセージ設計を行う

会議資料は、会議の目的によって強調すべきポイントが異なります。報告会議では現状の共有、提案会議では意思決定を促す構成、検討会議では多角的な意見を引き出す設計が必要です。

この目的を踏まえ、メッセージの軸を一本化することが効果的な資料づくりのポイントとなります。

例えば、提案会議では「結論→根拠→効果→次のアクション」の順に構成すると、聞き手が自然と意思決定に移れます。

一方、検討会議では複数の選択肢を比較表や図で提示し、議論の起点を明確にすると効果的です。

会議目的を起点に構成・トーン・資料量を調整すれば参加者の理解と行動を導く資料づくりができます。

【種類別】会議資料の構成サンプル

どの会議にも共通する、資料の基本構成は以下のとおりです。

▼共通構成例 1.目的・議題・出席者 |

会議の種類によっても効果的な資料作成や強調すべきポイントは異なります。本章では以下の代表的な6つの会議について、資料の一例を紹介します。

定例会議

営業会議

マーケティング会議

企画提案会議

プロジェクト報告会議

経営会議

それぞれ詳しく見ていきましょう。

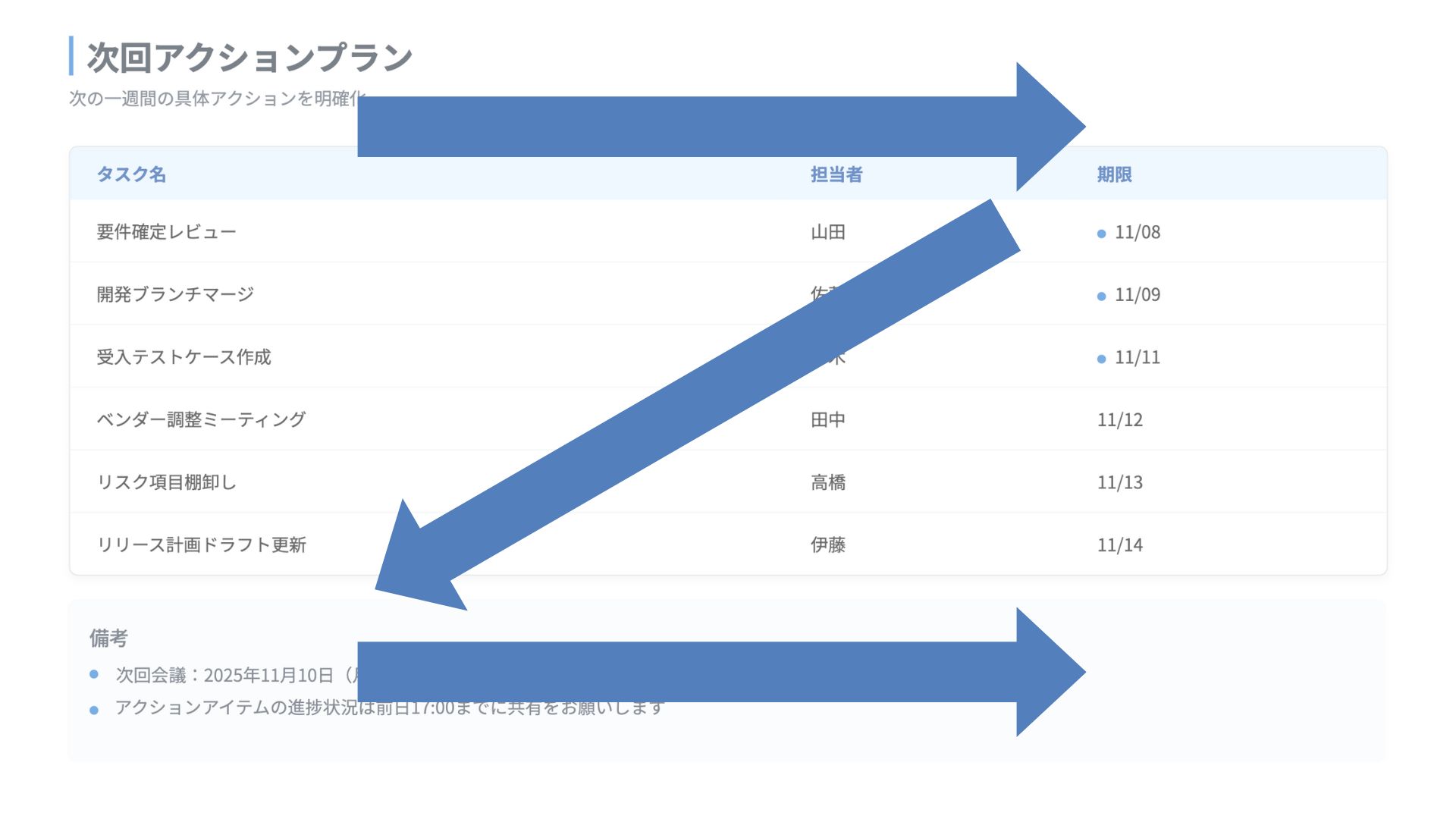

定例会議の構成サンプル

毎回の進捗状況を同じ指標・同じフォーマットで比較できるのが定例会議では重要なポイントです。

数値報告やタスク進捗を可視化し、何が前回から変化したのかを明確にしましょう。

以下が定例会議の資料イメージです。

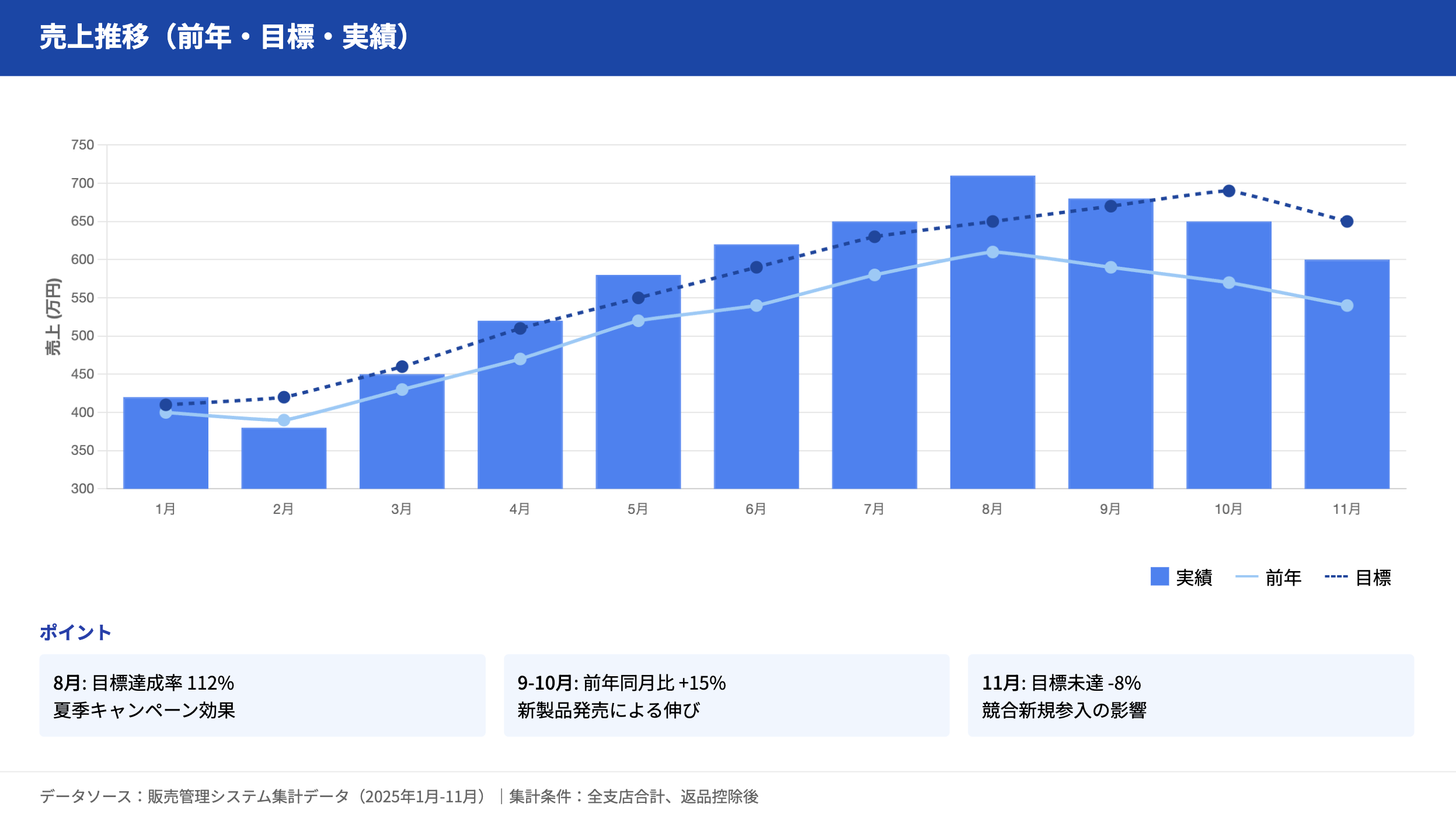

営業会議の構成サンプル

営業会議では売上報告だけではなく、なぜ成果が出たか/出なかったかの要因分析が重要です。

個人別・エリア別の数値を並べるだけでなく、成功事例を共有して横展開できるようにしましょう。

以下が営業会議の資料イメージです。

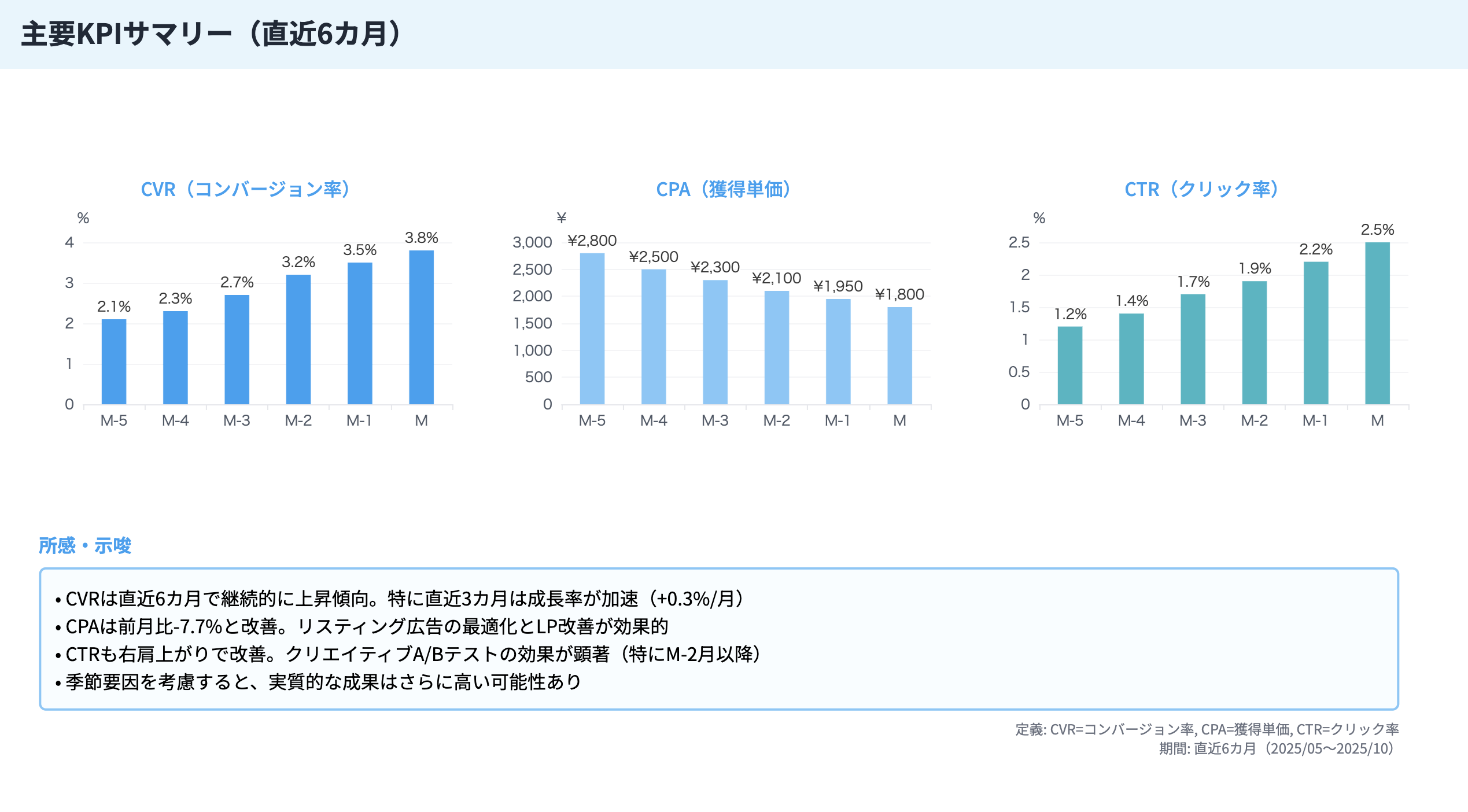

マーケティング会議の構成サンプル

数値と考察をセットで示すのがマーケティング会議では大切です。

施策ごとに成果・課題・改善案を一貫したフォーマットで整理し、PDCAを明確化します。データを俯瞰しつつ、競合やトレンド分析を補足資料で添えると説得力が増します。

以下がマーケティング会議の資料イメージです。

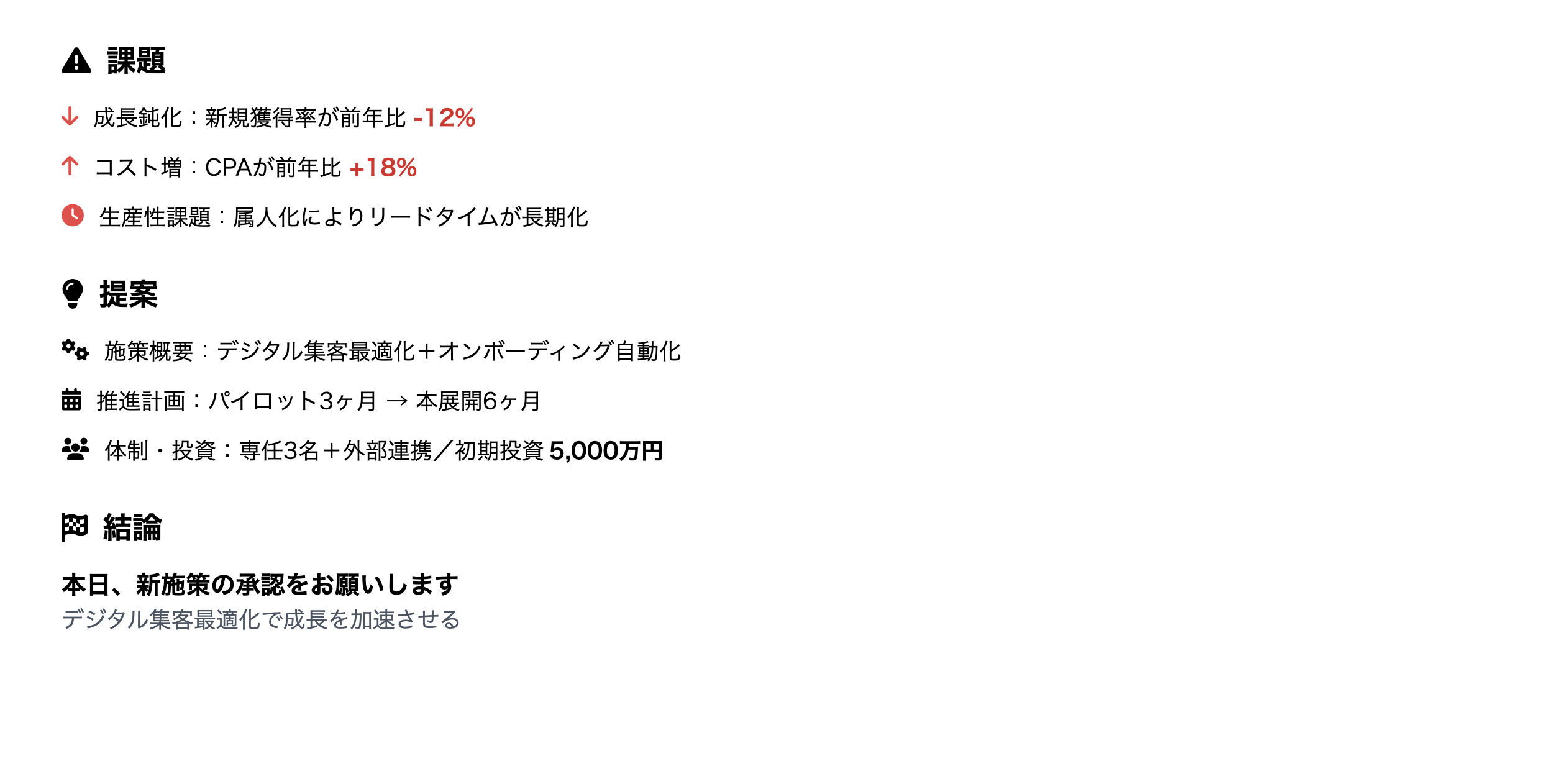

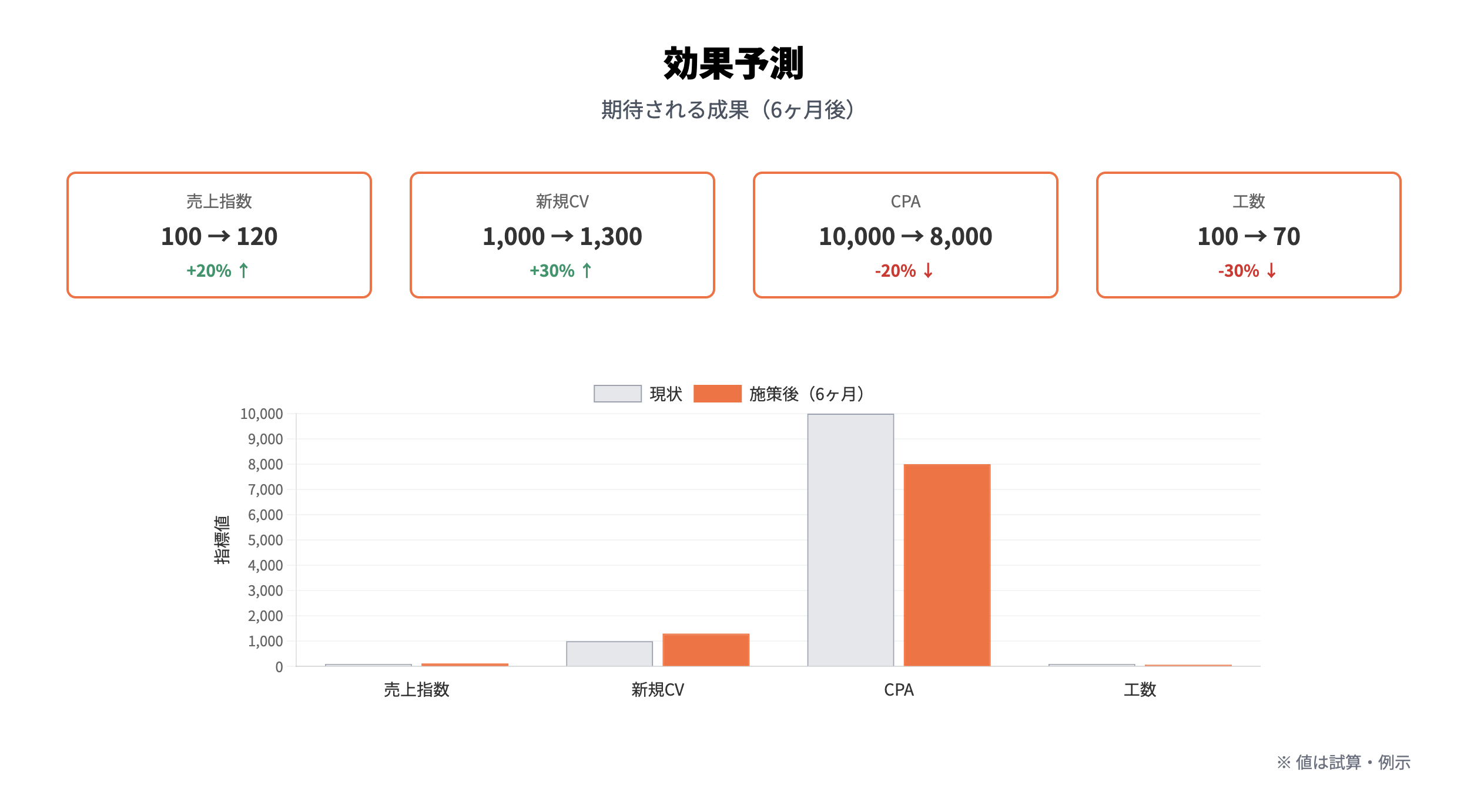

企画提案会議の構成サンプル

企画提案会議では判断者に実現イメージが浮かぶ構成が必要です。

冒頭で結論を提示し、効果予測を数値で可視化しましょう。

以下が企画提案会議の資料イメージです。

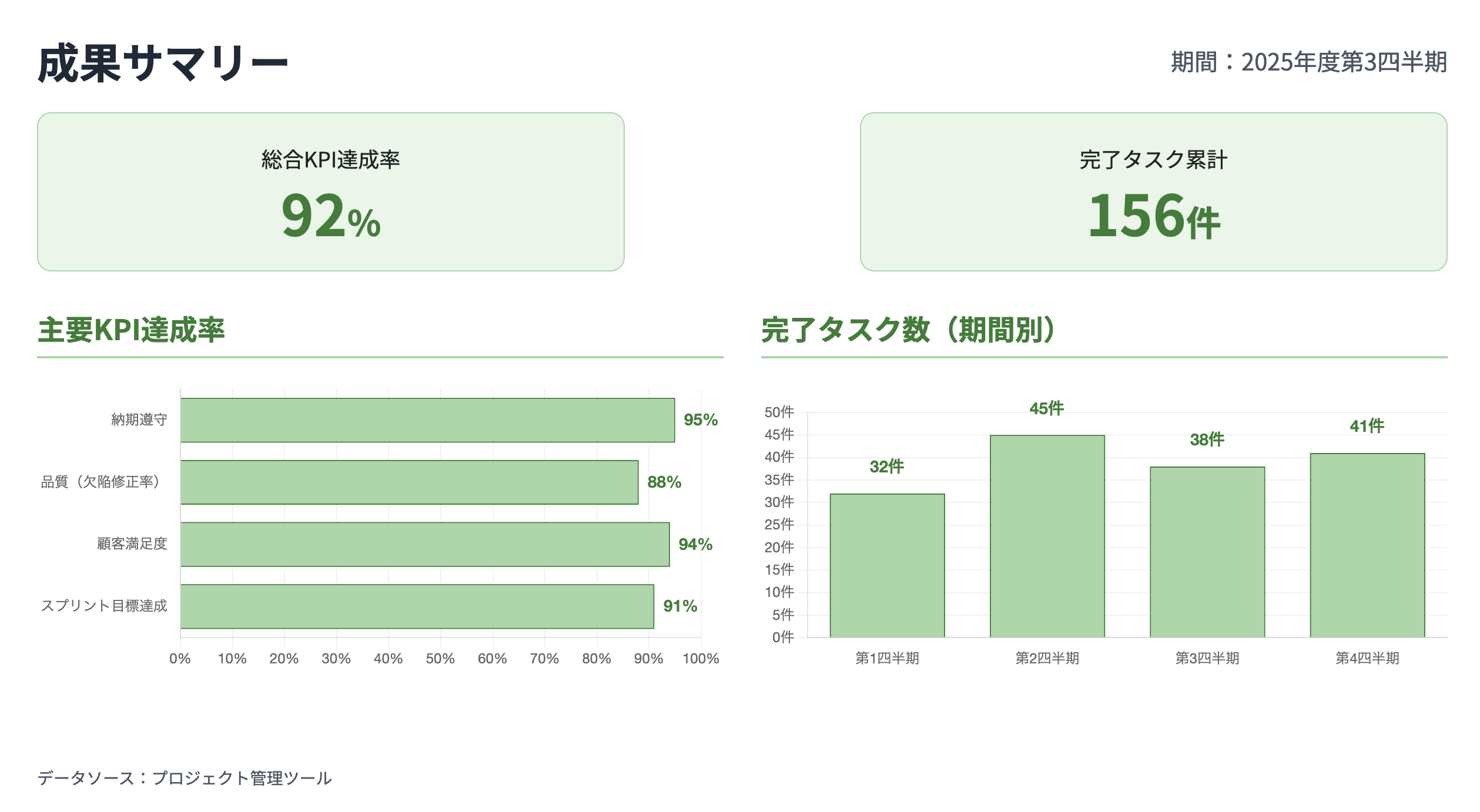

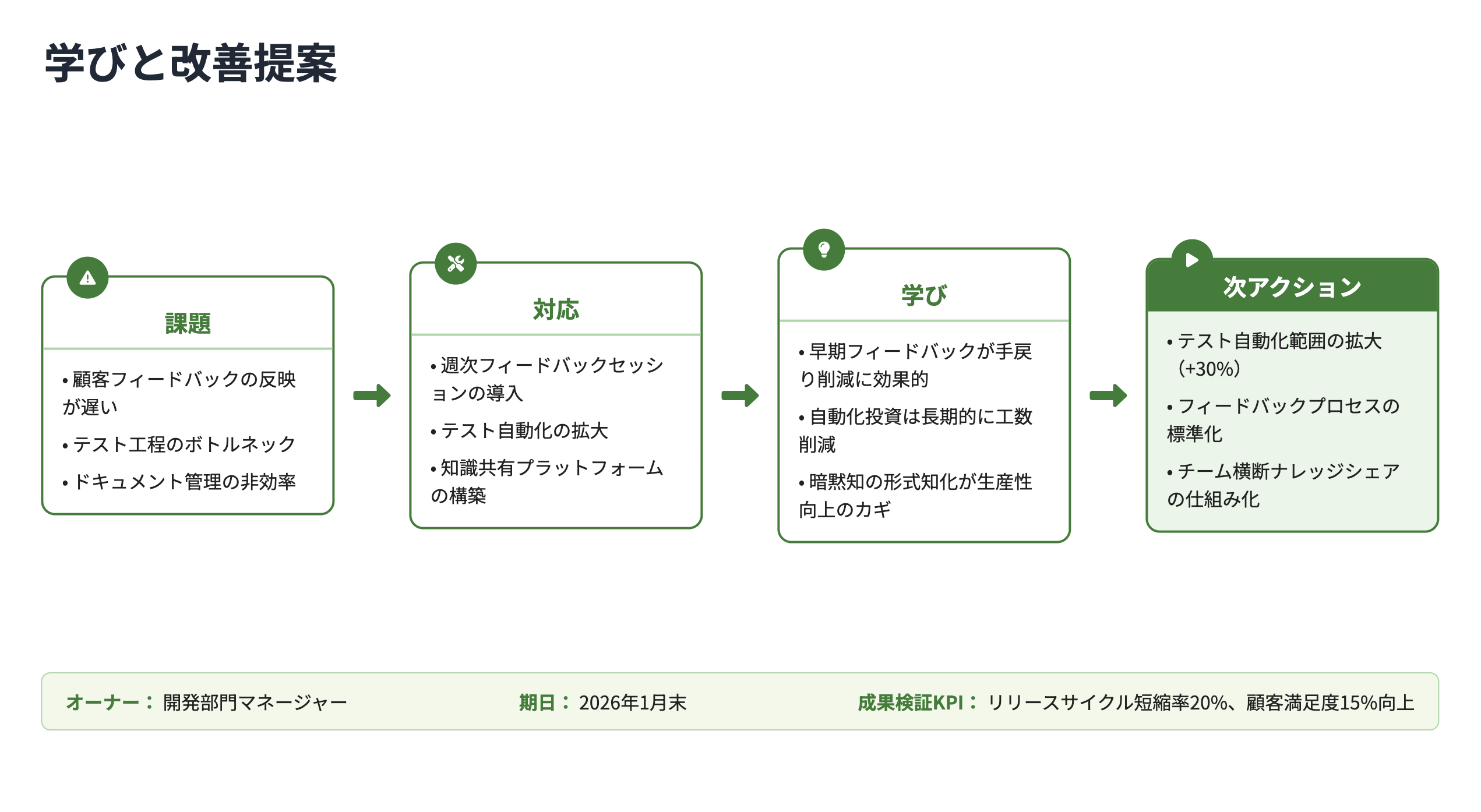

プロジェクト報告会議の構成サンプル

結果共有だけでなく学びと改善提案までを含めるのが、プロジェクト会議でのポイントです。

特にKPIの達成状況をグラフ化し、変化の理由をチーム全体で振り返りましょう。

経営会議の構成サンプル

経営会議は、限られた時間で意思決定を行うため、情報の圧縮と要点整理が必要です。

「課題→提案→判断」の流れで並べると経営陣が瞬時に判断できます。

以下が経営会議の資料イメージです。

会議資料を見やすく仕上げるデザインのコツ

どれほど内容が充実していても、見づらい資料では伝わる力が半減します。

会議資料のデザインは、見た目の装飾だけではなく情報を正確かつ直感的に伝えるための設計です。

本章では誰でもすぐ実践できるデザインのコツを紹介します。

視線の流れを意識したレイアウト

情報を整理する余白の使い方

アイコン・装飾の選び方

図表の配置で理解をサポート

4つのコツを具体的に見ていきましょう。

視線の流れを意識したレイアウト

会議資料を見やすく仕上げるためには、人の視線の動きを意識したレイアウト設計が重要です。

人は自然と左上から右下へと視線を動かす傾向があり、これは「Z型レイアウト」と呼ばれます。スライド資料などの横長コンテンツでは、このZ型の視線誘導を意識すると読み手が迷わず情報を追えるようになります。

媒体によっては、ウェブページのように上から下へ移動する「F型」、雑誌広告のような「N型」など異なるパターンもありますが、会議資料ではZ型構成が最も理解を促しやすい基本形です。

情報を整理する余白の使い方

余白は単なる空きスペースではなく、情報を整理するために必要な要素です。

テキストや図表の間に適切な間隔を設けると、情報のまとまりや優先度が視覚的に伝わりやすくなります。逆に、余白が詰まった資料は視線の逃げ場がなく、読み手がどこに注目すべきかわからなくなるでしょう。

見出しと本文の間に適度なスペースを設けるだけでも、情報の階層が明確になり理解がスムーズになります。

意図的に余白を配置すると、資料全体がすっきりと整います。

アイコン・装飾の選び方

会議資料におけるアイコンや装飾は、デザイン性を高めるだけでなく情報を正確に伝えるための補助として使うのが基本です。

アイコンや装飾は強調すべき部分を目立たせたり、内容の意味を直感的に理解させたりする目的に絞りましょう。

使用する場合は形状やトーンを統一し、重要な要素にのみアクセント的に使うのが効果的です。

図表の配置で理解をサポート

文章だけで説明するよりも、図表を効果的に配置すると理解度と記憶定着が大きく向上します。数値や関係性をグラフやチャートで示すと情報の全体像が直感的に掴め、会議中の理解スピードが上がるでしょう。

1ページに複数の図表を詰め込みすぎず、伝えたい1つのポイントを明確にするのが重要です。

文章とビジュアルのバランスを意識し、見る人が迷わず理解できる資料設計を心がけましょう。

会議資料の完成前にチェックすべきポイント

どれだけ丁寧に作った資料でも、最終チェックは怠らないようにしましょう。会議資料の完成前には、内容・デザイン・構成などを多角的に見直すのが大切です。

チェックすべきポイントとして以下の7つが挙げられます。

表紙情報の記載確認

情報量の適正化

デザインの統一感

図表・グラフの適正化

構成と流れの整合性

誤字脱字・数値の正確性

5W2Hの抜け漏れ確認

それぞれ詳しく解説します。

表紙情報の記載確認

資料の表紙に以下の基本情報が記載されているかを確認しましょう。

会議名

開催日

作成者

更新日

これらが欠けていると資料の管理や共有時に混乱を招いてしまいます。特に複数の資料が並ぶ経営会議やプロジェクト報告では情報の整合性が重要のため気をつけましょう。

情報量の適正化

会議資料を仕上げる際に最も注意したいのが情報量のバランスです。完成前には以下の点をチェックしましょう。

1ページに情報を詰め込みすぎていないか:文章・図表・数値が多すぎて主張が埋もれていないかを確認

目的に対して不要な情報が混ざっていないか:報告なら事実を、提案なら結論と根拠を中心に整理する

ページ全体を俯瞰して「何を伝えたいか」が3秒でわかる構成になっているかが重要です。

デザインの統一感

資料の印象を左右するのは、デザインの一貫性です。

完成前には次の項目を確認しましょう。

フォントの種類・サイズは統一されているか

行間や余白のバランスが崩れていないか

見出しや小見出しのデザインが統一されているか

使用する色が3色構成になっているか

3色構成とは、以下の3つのことです。

ベースカラー:背景・面積を占める色(白やグレーなど)

メインカラー:見出しやタイトルに使用

アクセントカラー:強調部分のみ使用

統一感のあるデザインは、見やすさだけでなく資料全体の信頼性を高めます。

図表・グラフの適正化

図表やグラフは、情報を整理して理解を助ける働きがあります。

ただし、形式や表現を間違えると誤解を招くため、以下のポイントを完成前に確認しましょう。

図表の種類が目的に合っているか (例:比較=棒グラフ、推移=折れ線グラフ、割合=円グラフ)

数値や単位、軸のスケールが正確か

凡例やタイトル、軸ラベルが漏れなく記載されているか

色使いがわかりやすく、強調部分が明確か

図表やグラフは装飾ではなく論点を補強する証拠です。正確で目的に合った図表を選びましょう。

構成と流れの整合性

会議資料の構成は、「結論→理由→具体例→まとめ」という論理的な順序で整理されているかを必ず確認しましょう。

完成前には、以下の点をチェックしてください。

スライドの順番が論理的か(前後の繋がりに違和感がないか)

結論が冒頭で示され、聞き手が目的を把握できるか

理由や根拠が順を追って説明されているか

具体例やデータが説得材料として配置されているか

最後にまとめ・アクションが明確に示されているか

情報の流れを再確認することで、聞き手が迷わず理解できる資料になります。

誤字脱字・数値の正確性

正確性の確認は最終チェックの必須項目です。以下の点を確認しましょう。

数字の桁・単位・割合(%など)が正確か

文章に誤字脱字や変換ミスがないか

引用データ・数値が最新の情報に更新されているか

わずかな誤りでも発表者や組織全体の信頼性に影響するため、注意が必要です。

5W2Hの抜け漏れ確認

意思決定に必要な情報がすべて揃っているかを確認するのも重要です。

特に「5W2H」の要素が欠けていると、議論や判断が滞る原因になります。以下のチェックポイントをもとに、抜け漏れを確認しましょう。

Who(誰が) /What(何を):関係者と目的が明確か

When(いつ)/ Where(どこで):日時・場所・スケジュールが記載されているか

Why(なぜ)/ How(どのように)/ How much(いくらで):背景・手段・コストが明示されているか

すべての項目が整理されていれば、会議中の判断スピードと納得度が大幅に向上します。

会議資料作成をAIツールで時短する方法

会議資料の作成には時間がかかりがちですが、AIツールを活用すれば構成の作成やデザイン調整を大幅に効率化できます。

最近ではAIが自動で構成案を生成したり、入力した原稿をスライド化したりするサービスも登場しています。

本章では無料でお試しできるツールのなかから、「Genspark」と「Gamma」を紹介します。

Genspark

Gensparkではテーマを入力するだけで目的に沿ったアウトライン・本文・スライド構成までを作成できます。

検索機能も備えているため、情報収集から資料作成までを1つのツール内で完結できるのが特徴です。

以下がGensparkでAI議事録ツールについてスライドにまとめてもらった結果です。

生成結果はユーザー側で自由に編集できるため、AIの提案をベースに短時間で資料を仕上げられます。

Gensparkの機能は以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

関連記事:Gensparkとは?実際に試して検証!多機能AIの使い方・料金・活用例を紹介

Gamma

プロンプト1つで会議資料を自動生成できるAIツールがGammaです。

テーマや概要を入力すると、文章構成からスライドデザインまで自動で作成され、生成後は配色やレイアウトの変更、グラフや画像の挿入も簡単に行えます。

直感的な操作性が特徴で、デザインに自信がない方でも短時間で見栄えの良い資料を作成できます。

以下がGammaでAI議事録ツールについてスライドにまとめてもらった結果です。

AIが生成した情報には誤りが含まれる場合があるため、事実確認(ファクトチェック)は必須です。

すでにデータや要点がある場合は、それを入力すればより精度の高いスライドを生成できるでしょう。

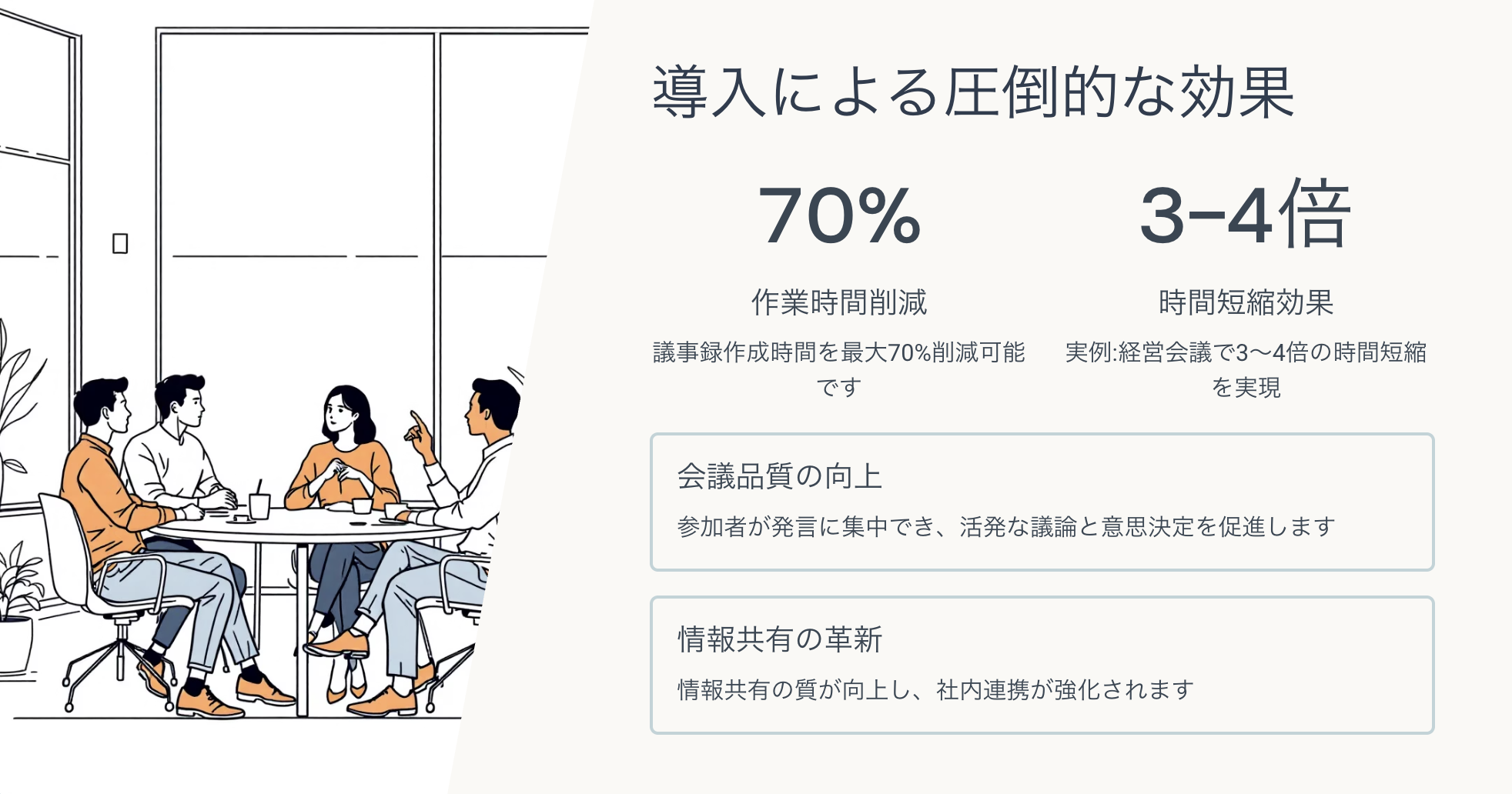

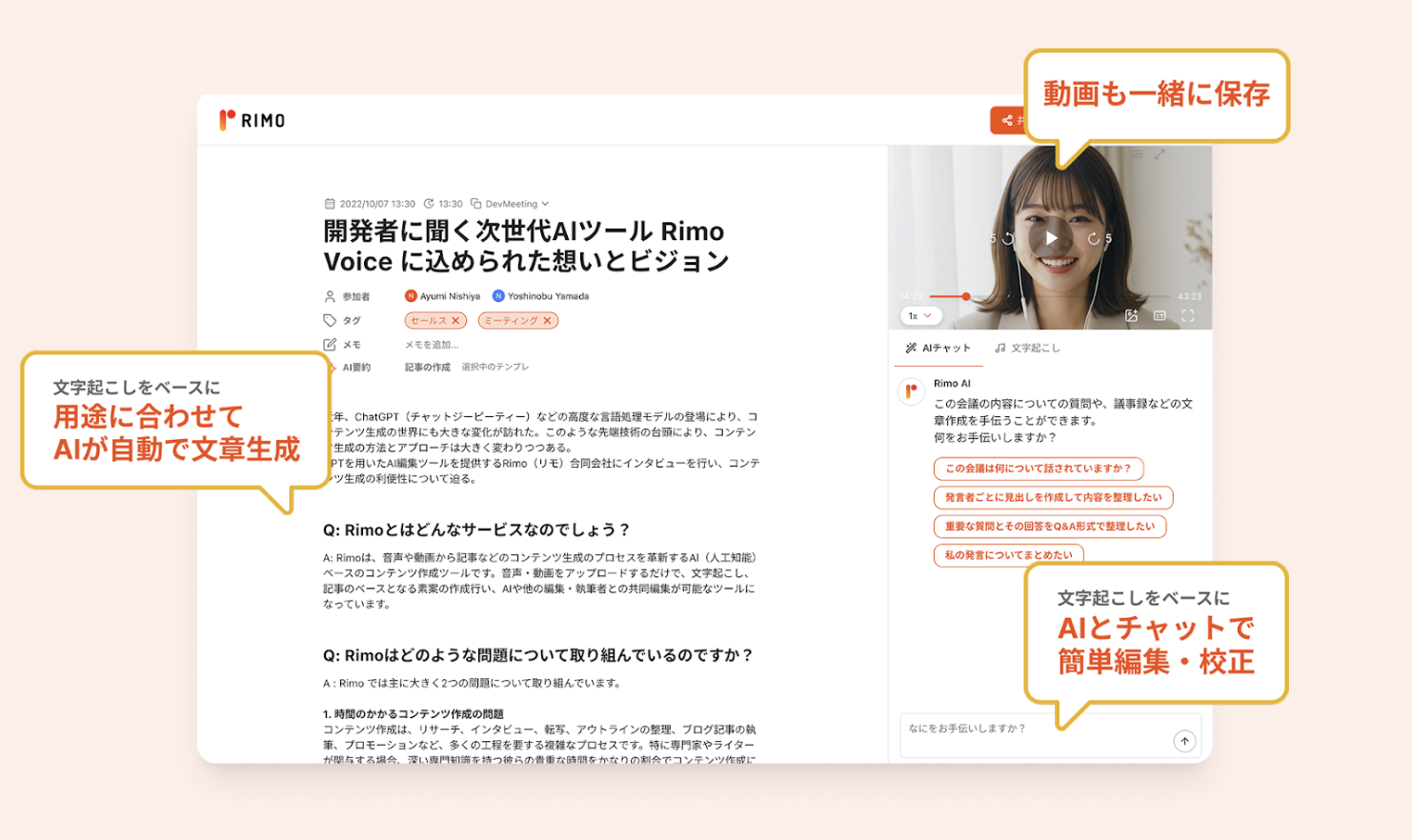

会議中はRimo Voiceで議事録作成を時短しよう

AIツールを活用すれば、会議資料だけでなく会議中の議事録作成の手間も大幅に削減できます。

『Rimo Voice』では発言内容の要点を整理して議事録を自動生成するだけでなく、会議中に出た決定事項からアクションプランを自動抽出する機能もあります。

さらに、『Rimo Voive』に搭載されているAIチャット機能では以下の活用方法もあります。

会議途中でもその場で議論内容の要約を確認

理解が浅いテーマを検索

ブレインストーミングの補助

議事録・ネクストアクション・知識整理を同時に行えるのが『Rimo Voice』活用のメリットです。

無料トライアルも実施しておりますので、ぜひ各機能をご体感ください。

わかりやすい会議資料で生産性を高めよう

会議資料は単なる説明用の資料ではなく、生産性を高めるためのツールです。

目的に沿った構成とわかりやすいデザインを意識すれば、議論の質も向上するでしょう。

資料作成の効率化にはAIツールの活用も効果的です。AIでの資料作成が初めての方には無料でお試しできる「Genspark」と「Gamma」がおすすめです。

ぜひ本記事を参考に会議資料をブラッシュアップしてください。

関連記事

一覧に戻る