一覧に戻る

ヒアリング力とは?成果に繋げる基本スキルと鍛え方を徹底解説

仕事において「伝える力」が注目されがちですが、実は同じくらい重要なのが「ヒアリング力」です。

ヒアリング力は、信頼関係の構築・課題発見・提案・チームマネジメントなど、あらゆる場面で欠かせません。

ヒアリング力を磨けば、対人関係の質や仕事の成果が大きく変わります。

ぜひ本記事を参考にヒアリング力を磨いていきましょう。

ヒアリング力とは?

ヒアリング力とは、相手の話を正確に受け取り、言葉の裏にある本質的なニーズや意図を引き出す力のことです。

単に聞くだけでなく、相手の状況や感情をくみ取りながら対話を深めるヒアリングのスキルは、信頼関係の構築や課題解決に欠かせません。

近年ではリモートワークの普及により、表情や空気感が伝わりにくいなかでも意思疎通を図る必要性が高まっており、ヒアリング力の重要性はさらに増しています。業種や職種を問わず、あらゆる仕事の土台となる力として注目されています。

ヒアリング力が発揮される代表的なシーン

ヒアリング力が実際に活かされる代表的なシーンとして、以下の3つが挙げられます。

信頼関係を築く場面

課題発見や提案力が求められる場面

人材育成や教育現場での聞き取り

それぞれ見ていきましょう。

信頼関係を築く場面

信頼関係を築くうえで、ヒアリング力は欠かせないスキルです。相手の話に丁寧に耳を傾けると、「自分の話をちゃんと聞いてくれている」「理解しようとしてくれている」という安心感を与えられます。

取引先との商談やチーム内のコミュニケーションにおいては、発言内容だけでなく、相手の感情や背景まで理解する姿勢が信頼構築に繋がります。

一方的に話すのではなく、相手の言葉に反応しながら対話を進めると、協力的な関係や円滑な連携が生まれやすくなるでしょう。

課題発見や提案力が求められる場面

相手の言葉の裏にある真の課題を引き出す力は、納得感のある提案に繋がります。

商談や打ち合わせでは、相手が明確に言語化できていない悩みを理解するのが大切です。ヒアリング力があれば、表面的な要望だけでなく、背景にあるニーズや制約を把握したうえで、最適な解決策を提示できるでしょう。

結果として、相手からの信頼を得やすくなり、提案の受け入れられやすさも高まります。営業や企画提案の場で成果を出すためには、ヒアリング力の向上が欠かせません。

営業ヒアリングについては、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

関連記事:営業ヒアリングの極意!知っておくべき基本項目や役立つフレームワークを解説

人材育成や教育現場での聞き取り

人材育成や教育の場面では、ヒアリング力が指導の質を大きく左右します。メンバーが何を考え、どのような感情を抱えているのかを把握できると、その人に合った適切な支援やアドバイスが可能になります。

1on1ミーティングや研修の場では、相手の話を丁寧に聴くのが重要です。言葉の奥にある悩みや目標を引き出すと、本人のモチベーションを高めたり、早期の問題発見に繋がったりします。

育成や教育における信頼関係づくりの起点として、ヒアリング力は欠かせないスキルといえるでしょう。

ヒアリング力が高い人の特徴

ヒアリング力に優れた人に共通する特徴は以下の3つです。

相手の話にじっくり耳を傾けられる

相手の本音やニーズを引き出す力がある

対人関係の質が高く、信頼を得やすい

それぞれ詳しく紹介します。

相手の話にじっくり耳を傾けられる

話に耳を傾け、「しっかり聞いています」という姿勢を示すと、相手は安心して話を続けられます。

また、相手のペースに合わせて静かに聴くと、会話のリズムが整い、自然と信頼感が生まれるのも特徴です。

言葉に表れない空気感や微妙な感情の変化を受け取るには、表面的な聞き方ではなく、落ち着いて丁寧に向き合う姿勢が欠かせません。このような聞き方は、話し手にとって「話してよかった」と思える体験にも繋がります。

相手の本音やニーズを引き出す力がある

ヒアリング力が高い人は、相手の発言に対して適切な質問を重ね、本音や本質的なニーズを引き出せます。

ただ「はい」「いいえ」で終わる質問ではなく、「なぜそう思ったのか」「どうしたいと思っているのか」といった深掘りの問いを自然な流れで投げかけるのが特徴です。

対話を通じて、相手自身も気付いていなかった課題が明確になる場合もあります。

対人関係の質が高く、信頼を得やすい

ヒアリング力が高い人は、相手の話を丁寧に聴き、言葉の背景にある意図までくみ取る力に長けています。そのため、相手から「理解してもらえた」「受け入れられた」と感じてもらいやすく、自然と信頼関係を築けるのが特徴です。

このような姿勢は、日常のやりとりのなかでも好印象を生み、対人関係の質を高める要素になります。

結果として、チームメンバーや取引先からの信頼や評価が高まり、協力的な関係性やスムーズな業務推進にも繋がるでしょう。

ヒアリング力が低い人の特徴

ヒアリング力が低い人に共通する特徴は以下の3つです。

相手の話を最後まで聞かずに遮ってしまう

情報の受け取りが浅く、的外れな理解をする

関係性に悪影響を及ぼす言動が多い

順に見ていきましょう。

相手の話を最後まで聞かずに遮ってしまう

ヒアリング力が低い人は、自分の意見を早く伝えたい気持ちが強すぎるあまり、相手の話を十分に受け止める前に会話を切り上げてしまう傾向があります。

相手は「話を聞いてもらえなかった」「理解されていない」と感じ、信頼関係に亀裂が生じる原因になります。特にビジネスの場では、相手の発言を最後まで聴き、内容を正確に理解したうえで応答するのが大切です。

相手の言葉を遮らない姿勢は、円滑なコミュニケーションの第一歩といえるでしょう。

情報の受け取りが浅く、的外れな理解をする

ヒアリング力が低い人には、相手の話の全体像を把握せず、断片的な情報だけで判断してしまう特徴があります。

話の流れや文脈を無視して答えるため、返答が的外れになりやすく、相手に違和感を与えることも少なくありません。

また、自分なりの解釈を優先しすぎて、相手の意図とは異なる方向に話を進めてしまう場合もあります。こうした状態では、建設的な対話が難しくなり、成果や合意形成にも支障が出やすくなります。

ヒアリングにおいては、相手の話の流れや前提を正しくとらえながらコミュニケーションを進めましょう。

関係性に悪影響を及ぼす言動が多い

相手の話を十分に理解する前に自分本位な発言や行動をとってしまうことが多く、人間関係に悪影響を及ぼします。

例えば、話の途中で話題を変えたり、相手の感情に配慮しない応答をしたりすると、無意識のうちに相手を傷つけてしまう場合があります。

また、話を聞いていない印象を与える態度も、信頼を損なう原因になりやすいポイントです。

関係性を良好に保つには、相手への敬意をもった対応や、対話に対する誠実な姿勢が必要です。

ヒアリング力を構成する5つの基本スキル

ヒアリング力は単なる「聞く力」ではなく、複数のスキルが組み合わさって成り立っています。ヒアリング力を構成する基本スキルは以下のとおりです。

相手に安心感を与える傾聴力

話を深めるための質問の使い分け

共感を示すリアクションや対応

相手が話しやすくなる空気づくり

話の整理と理解を深める要約力

5つの基本スキルを詳しく解説します。

相手に安心感を与える傾聴力

うなずきやあいづち、表情などを通じて「しっかり聞いていますよ」という姿勢を示す傾聴力は、ヒアリング力を支える重要なスキルです。

話の内容を理解するだけでなく、相手の存在そのものを受け止めようとする姿勢が、信頼関係の構築に繋がります。

また、相手が話しやすいと感じると、より深い情報や本音を引き出せるのも傾聴の大きな効果です。単に黙って聞くのではなく、気持ちや意図に寄り添いながら信頼が生まれる関係性を築くのがポイントです。

話を深めるための質問の使い分け

効果的なヒアリングを行ううえで欠かせないのが、質問の使い分けです。適切な質問形式を選ぶと、相手から引き出せる情報の深さや質が大きく変わります。

以下の表では、主な3つの質問形式の特徴をまとめています。

質問の種類 | 特徴 | 例文 |

|---|---|---|

オープンクエスチョン | 相手が自由に答えられる。意見・感情を引き出しやすい | 「どう感じましたか?」「どのように進めたいですか?」 |

クローズドクエスチョン | はい/いいえなどの限定的な回答を得る。事実確認に向く | 「◯◯は完了しましたか?」「それは必要ですか?」 |

示唆質問 | 相手の思考を促し、気付きを引き出すような問いかけ | 「もし別の方法があるとしたら、どうしますか?」 |

質問を意識的に使い分けると、情報収集だけにとどまらず、相手の本音や潜在的なニーズにまで踏み込んだ深い対話が可能です。状況に応じて質問を設計する力は、対話の質を左右する大切なスキルといえるでしょう。

共感を示すリアクションや対応

相手の話を聞くだけでなく、「それは大変でしたね」「わかります」といった共感の言葉や、うなずき・表情といった非言語の反応を返すと、「この人はちゃんと理解しようとしてくれている」と感じてもらえます。

共感を示す反応は、安心感や信頼感を生み出し、より深い対話へと繋がります。相手の感情に寄り添うだけでなく、心理的距離を縮めることで、自然と円滑な人間関係に発展していくでしょう。

良い関係を築くための対話には、共感の気持ちをしっかり表現するのが重要です。

相手が話しやすくなる空気づくり

相手が安心して話せる空気づくりはヒアリング力を発揮するうえで欠かせません。

相手が緊張していたり警戒していたりすると、本音や本質的な情報は引き出しにくくなります。柔らかい表情や落ち着いた声のトーン、ゆとりある姿勢など、言葉以外の要素によって緊張を和らげると、相手が話しやすくなるでしょう。

また、「否定されない」「急かされない」と感じてもらえる雰囲気は、自然と対話の精度を高めてくれます。

ヒアリングをスムーズに進めるためには、質問の仕方だけでなく、空間や関係性のなかで相手がリラックスできる環境を整えるのも大切です。

話の整理と理解を深める要約力

相手の話の内容を整理して要点を確認する要約力も、ヒアリングの基本スキルです。

話の途中や終わりに「つまり、〇〇ということですね」と要約すると、相手との認識のズレを防げます。聞き手がしっかり理解してくれていると感じられると、話し手も安心して対話を続けやすくなります。

また、要約によって話の流れが整理され、次に何を話すべきかが明確になるため、対話の生産性も高まるでしょう。

誤解を防ぎ、共通認識を築くためには、相手の意図を正しくとらえ、それを言葉にして返す力が欠かせません。

ヒアリング力を伸ばすために意識したいポイント

ヒアリング力を高めるには、日頃の意識や姿勢も重要です。意識したいポイントとして、以下の3つが挙げられます。

相手や状況に応じた事前準備を行う

信頼関係の土台をつくる行動を意識する

ヒアリングの目的を明確にして臨む

それぞれ順に見ていきましょう。

相手や状況に応じた事前準備を行う

相手の立場や役割、過去のやり取り、現在置かれている状況などをあらかじめ把握しておくと、より深い対話が可能になります。

事前に情報を整理しておけば、的外れな質問や確認ミスを避けられるだけでなく、相手に対する関心も伝わり、信頼関係も構築できるでしょう。

また、どのような話を深掘りするべきか、どの順番で進めるかといったヒアリングの設計にも役立ちます。

対話の質は、準備の段階ですでに決まっているともいえるでしょう。場当たり的な聞き方にならないよう、意図をもった準備を習慣づけるのが大切です。

信頼関係の土台をつくる行動を意識する

ヒアリング力を高めるためには、日々の関わり方そのものが重要です。あいさつや声かけ、相手へのちょっとした気配りといった行動の積み重ねが、「話しやすさ」や「信頼感」に繋がります。

信頼関係が築かれていない状態では、どれだけ上手に聞こうとしても、相手が本音を語るのは難しくなります。普段から相手を尊重する態度や誠実な姿勢を持つと、自然と安心して話せる関係性が育まれるでしょう。

ヒアリングの質は、その瞬間の聞き方だけでなく、日頃の信頼の積み重ねによって大きく左右されます。まずは、日常のふるまいの見直しから始めてみましょう。

ヒアリングの目的を明確にして臨む

「何のために聞くのか」という目的を明確にして臨むのも大切です。

情報収集・課題発見・信頼関係の構築など、目的によって聞くべき内容や質問の仕方は大きく変わります。目的が曖昧なままだと、会話が広がりすぎたり、必要な情報が得られなかったりと、対話にムダが生まれやすくなるでしょう。

一方で、聞く目的を意識しておけば、対話の軸がブレず、限られた時間のなかでも有意義なやりとりが可能になります。目的をもった対話は、相手にも誠実な姿勢として伝わるでしょう。

ヒアリング力を鍛えるためのトレーニング方法

ヒアリング力は、トレーニングの積み重ねで着実に伸ばせます。効果的なトレーニング方法として以下が挙げられます。

日常会話のなかで聞く姿勢を磨く

録音や振り返りで聞き方を改善する

ロープレで実践力を高める

それぞれ詳しく紹介しますので、ぜひ取り入れてみてください。

日常会話のなかで聞く姿勢を磨く

特別な環境や教材がなくても始められるトレーニングが、日常会話のなかで聞く姿勢を磨くことです。会話のなかで実際に使われる言葉に対して、内容を要約したり、聞き返したりして理解度を確認する練習です。

例えば、「こういうことですか?」と一度言い換えてみるだけでも、聞き方のクセや理解のズレに気付けるでしょう。

また、相手の話を遮らずに聞き切る・共感を言葉にして返すなど、会話のなかで意識的に取り組める行動を増やすと、自然とヒアリング力が鍛えられていきます。日常のやりとりを「練習の場」として活用すると、継続的なスキル向上に繋がります。

録音や振り返りで聞き方を改善する

会話の内容を録音・録画し、自分の聞き方を客観的に振り返ると、自分では気付いていなかったクセや改善点を把握できます。

例えば、相づちのタイミングが不自然だったり、相手の話を遮っていたりといった課題も、客観的に見ると明確になります。

また、第三者からフィードバックをもらうのも、大きな成長になるでしょう。聞き方を振り返る習慣を持つと、無意識の反応を修正し、より効果的なヒアリングへと繋げられます。

ロープレで実践力を高める

ヒアリング力を実践的に鍛える方法として効果的なのが、ロープレです。

模擬的な対話を通じて、質問の投げかけ方や相手へのリアクション、聞き返しのタイミングなどを具体的に練習できます。頭で理解しているだけでは身につきにくいスキルも、実際の対話に近い状況で繰り返し体験すると、自然と反応できるようになるでしょう。

『Rimo Interviewer』なら、AIとロープレができるため、時間や場所を選ばずに練習が可能です。ロープレに関しては以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:営業ロープレとは?やり方やフレームワーク、効果を高めるコツを紹介

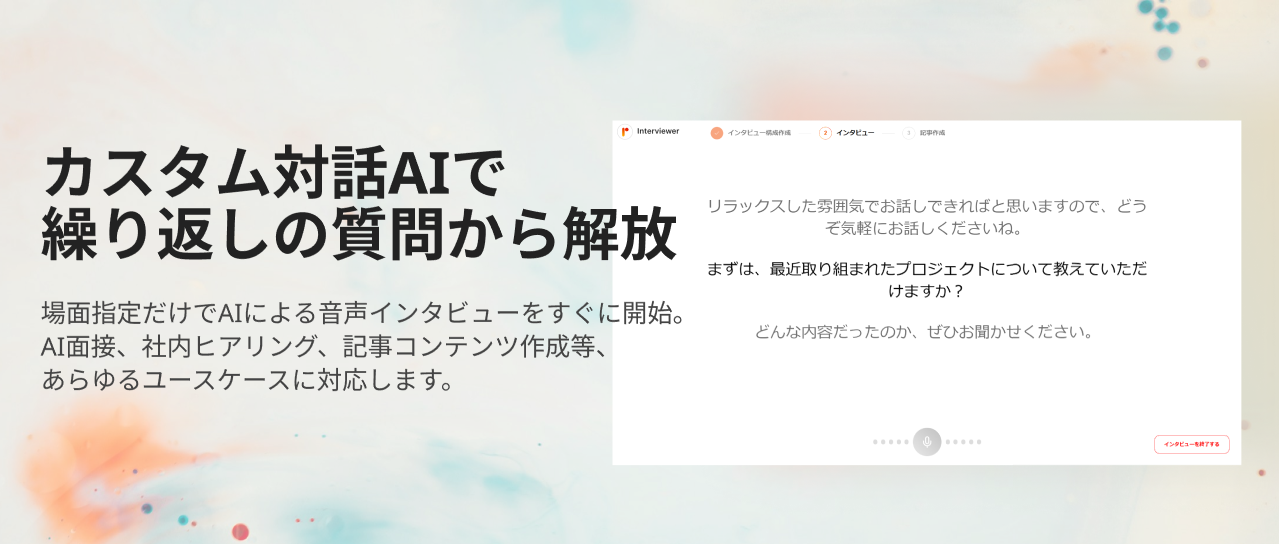

『Rimo Interviewer』の活用でヒアリング業務を効率化!

ビジネスのあらゆるシーンでヒアリング力が重要であると理解していても、社内に十分なスキルを持つ人材がいなかったり、人的リソースが限られていたりといった課題を抱えているケースは少なくありません。

『Rimo Interviewer』はAIが質問の投げかけから回答の整理までを代行できるツールです。これにより、聞き漏れや対応の遅れといったリスクを防ぎ、安定したヒアリング業務を実現します。

採用面接・営業活動・顧客アンケートなど、幅広いシーンで活用できるのも大きな魅力です。属人化しがちなヒアリングを標準化し、業務の効率化と質の向上を同時に叶えられます。

現在β版が無償で試せるため、ヒアリング業務を効率化したい方は、ぜひご体感ください。

■Rimo Interviewer βテスター申請用フォーム

ヒアリング力を磨いて仕事の精度を高めよう

ヒアリング力は、信頼関係の構築や課題発見、提案の質の向上など、あらゆる仕事の場面で求められる重要なスキルです。

相手の話を正確に受け取り、意図や感情をくみ取ると、コミュニケーションの質が格段に向上し、仕事の成果にも直結します。

ヒアリング力の向上には、日常会話やロープレなどを通じて継続的に鍛えていくのが大切です。

ぜひ本記事を参考に、実践を重ねながらヒアリング力を育てていきましょう。

関連記事

一覧に戻る