一覧に戻る

マニュアル作成完全ガイド|5つの手順や成功のコツ、おすすめツールを解説

「マニュアルを作成したいけれど、何から始めれば良いのかわからない」

「手順書や説明書との違いが曖昧で、正しく作れるか不安」

業務の属人化や引き継ぎの不備を防ぐためにマニュアルは欠かせませんが、作成には目的の整理や読み手への配慮が必要です。

本記事では、マニュアルの定義や種類、形式の違いから、作成手順5ステップ、現場に定着させる工夫を解説します。加えて、成功させる7つのコツや、テンプレート・ツールも紹介します。

マニュアルを作成・活用し、業務品質の向上や属人化解消につなげましょう。

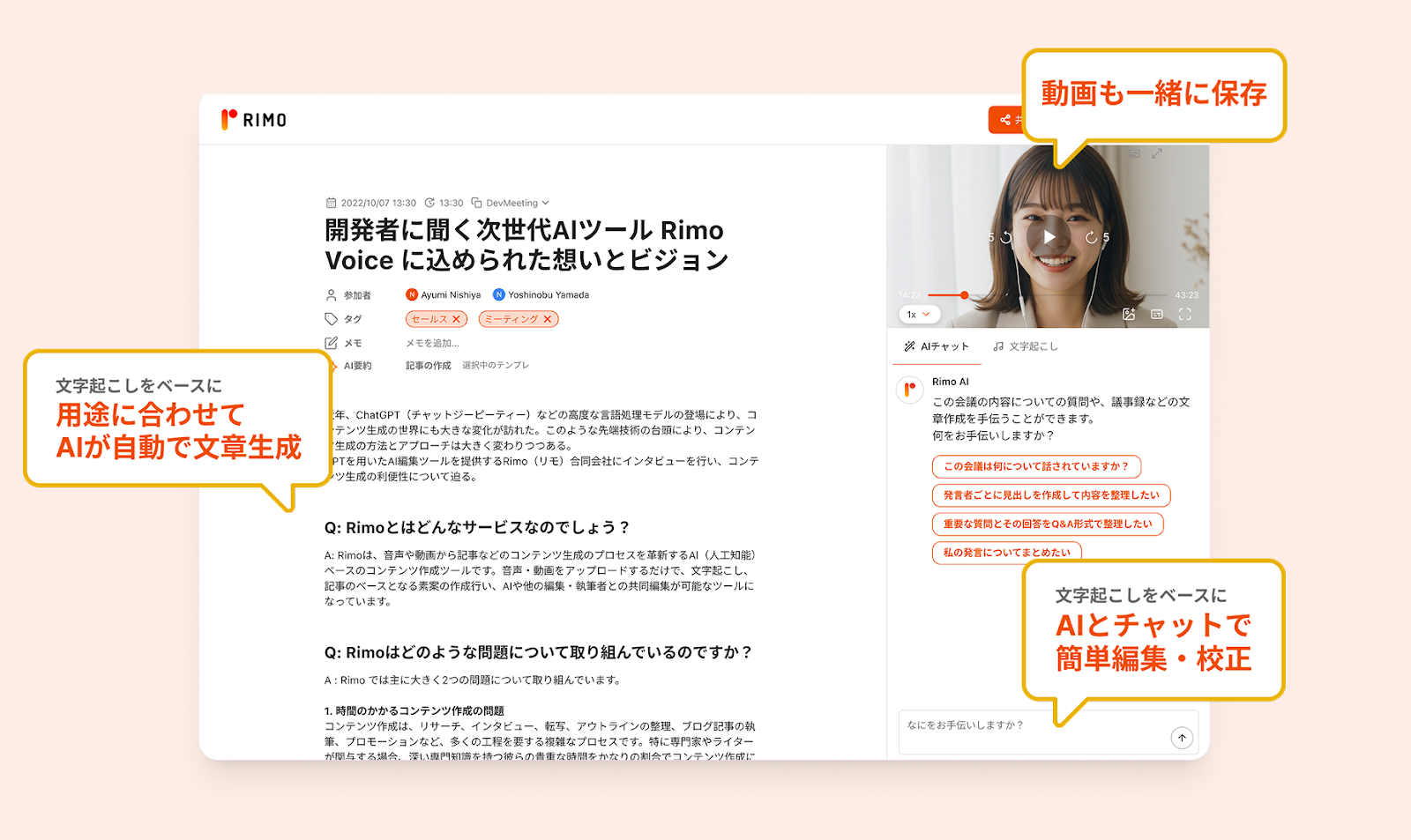

マニュアル作成を効率化したい方には『Rimo Voice』の活用がおすすめです。

マニュアル化したい業務の打ち合わせを行い、内容を『Rimo Voice』が自動で文字起こし&議事録化します。その後、要約・アウトライン作成まで行えるため、マニュアル化をスピーディーに進められます。

マニュアル作成に時間がかかっている方は、ぜひ『Rimo Voice』を活用して業務効率化を実現してください。

マニュアルとは

マニュアルとは、業務を誰でも同じ水準で実行できるようにまとめられた文書です。組織内で統一されたルールや方法を共有することで、作業品質とスピードが一定化します。

例えば、業務マニュアルには以下の内容が記載されます。

業務全体のフローと最終的なゴール

作業の具体的な手順

前提条件や注意事項

必要な知識や参考情報

マニュアルに沿って業務を進めると、担当者によるやり方の違いが減り、結果として組織全体の生産性や品質が安定します。

マニュアル作成が必要な理由や目的

マニュアルを作成する理由や目的は、業務手順を明確にし、誰が担当しても同じやり方で進められるようにすることです。これにより、作業のバラつきが減り、ミスや判断の迷いを防ぐことができます。

また、新人教育や業務の引き継ぎにも効果を発揮します。説明の手間が減ることで、教育にかかる時間やコストを削減でき、担当者が変わっても業務を滞りなく進められるでしょう。

たとえば、新人が入社したとき、マニュアルを活用すれば先輩社員による説明を最小限に抑えられ、短期間で独り立ちできるケースもあります。マニュアルの整備は、安定した業務運営に直結するのです。

マニュアルの種類

マニュアルにはいくつかの種類があり、目的や利用シーンによって適切に使いわける必要があります。以下の表に代表的な5種類を整理しました。

マニュアルの種類 | 内容・特徴 | 活用目的 |

業務マニュアル | 企業や部署ごとの業務目的や流れ、手順や注意点を体系的に記載 | 担当者ごとのやり方の違いをなくし、業務品質・生産性の均一化を実現 |

操作マニュアル | システム・機器・ソフトウェアの正しい使い方を解説。手順、注意事項、トラブル時の対処方法も明記 | 初心者でもミスなく操作できるようサポート |

接客マニュアル | 顧客対応時の基本的な流れや言葉遣い、クレーム対応方法を整理 | 店舗や業種ごとの接客スタイルを標準化し、顧客満足度を向上 |

トラブルシューティングマニュアル | 業務や機器利用中に起こりがちなトラブルやエラー、解決方法をまとめたもの | 予期せぬ事態が発生した際に迅速かつ正確な対応を可能にする |

引継ぎマニュアル | 異動や退職時に後任へ業務をスムーズに引き継ぐための文書。フロー、注意事項、ノウハウ、連絡先まで明記 | 業務の継続性を確保し、引き継ぎ漏れを防止 |

このように、それぞれのマニュアルには役割があり、業務効率化や品質向上に直結します。

特に引継ぎマニュアルは、担当者の退職や異動による業務停止を防ぐ点で重要です。実務での活用方法は以下の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

引継ぎマニュアルの作り方5ステップを解説!分かりやすくするコツも解説

マニュアルの形式

マニュアルは利用環境や目的に応じて形式を選ぶことが大切です。紙・電子・Web・動画といった形式ごとに特徴があり、メリットと適した場面があります。以下の表で整理しました。

形式 | 特徴 | 活用シーン |

紙マニュアル | プリントアウトして利用する形式。特別なツールが不要で誰でも簡単に作成可能。書き込みもできる | デバイスが使えない現場研修や工場、屋外作業など |

電子マニュアル | PDFや電子書籍タイプ。PC・スマホ・タブレットで閲覧でき、持ち運びやすい | 社員全員に一括配布したいときや、オフライン環境で利用したいとき(PC・スマホ・タブレットに保存して利用可能) |

Webマニュアル | クラウド環境で作成・閲覧可能。複数人で同時編集でき、更新内容も即時反映 | 常に最新の情報を共有したい場合や、アクセス権限を管理したい場合 |

動画マニュアル | 動作や音声で実演できる形式。文字だけでは伝えにくい内容を直感的に伝えられる | 機械操作、接客のロールプレイ、現場作業の流れなどを教育する場面 |

それぞれの形式にはメリットと制約があるため、用途をイメージして選ぶことが欠かせません。

「現場研修なら紙」「最新情報を即時反映したいならWeb」といったように、場面ごとに形式を選び分けると実用性が高まります。

手順書や説明書との違い

マニュアルと似た文書に「手順書」や「説明書」がありますが、目的や内容に明確な違いがあります。

まず、マニュアルは業務や作業の全体像をまとめ、背景やルールを含めて整理した文書です。組織全体での標準化を目的とし、業務フローや注意点など幅広い情報を網羅します。

手順書は作業の手順だけに特化しています。作業を時系列で細かく記載し、間違いを防ぐことや品質を一定に保つことが目的です。現場作業や定型業務に向いており、誰が行っても同じ結果を得られるように構成されます。

説明書は製品やシステムの利用者向けに作られる文書です。操作方法や安全上の注意点などを中心に記載されます。一般的に製品に同梱される説明書などがこれにあたります。

このように、マニュアル・手順書・説明書はそれぞれカバーする範囲や利用目的が異なります。用途を正しく理解し、状況に応じて使い分けましょう。

【5ステップ】マニュアル作成の基本手順

マニュアルは業務の明確化や標準化、新人教育、属人化防止など、多くの場面で機能します。しかしその一方で、「作って終わり」になってしまい、現場で活用されていないケースも少なくありません。

実際、「マニュアルが部分的にはあるがムラがある」「ほぼない」と回答した企業は、全体の70%以上にのぼりました。

そこで次に、現場で活用されるマニュアルを作成するために必要な基本手順を5つのステップで解説します。

以下の項で詳しく解説します。

出典:Site Engine「マニュアル制作の悩みに関するアンケート調査【2023年1月実施】」

1.目的とターゲットを明確にする

マニュアル作成に着手する前に、目的とターゲットを明確にしましょう。誰に向けて、どのような状況で利用されるのかを定めることで、記載内容をぶれずに整理できます。

対象となる従業員の経験値や知識を意識し「どんな課題を解決するためのマニュアルなのか」を明確にしましょう。

2.作成スケジュールを決定する

次に、完成までのスケジュールを組み立てます。全体の納期を先に設定し、情報収集、構成作成、本文執筆、チェックといった工程ごとに作業期間を割り当てると効率的です。

余裕を持たせたスケジュールを組んでおくと、現場からのフィードバックを取り入れる時間を確保できます。その結果、実際の業務に即した内容に調整しやすくなり、マニュアルの品質を高めることにもつながります。

3.全体構成と見出しを設計する

マニュアル作成時には、内容に入る前に、枠組みを決めましょう。

目次や見出しを先に設計しておくと、盛り込むべき情報を整理でき、内容が網羅的になります。構成を明確にすると、書き手にとっては執筆しやすく、読み手にとっては理解しやすい文書になります。

4.使用ツールとフォーマットを選定する

マニュアル作成に使うツールやフォーマットも早い段階で決めておきます。WordやGoogleドキュメントのほか、専用クラウドツールを選ぶ方法もあります。フォントや段落構成、保存形式のルールも統一しましょう。

作成者ごとに形式が異なると読みにくくなるため、あらかじめ基準を定めて共有しておくことをおすすめします。

5.本文を作成し完成させる

最後に、設計した構成に沿って本文を書いていきます。内容はシンプルで具体的にし、5W1Hを意識して表現しましょう。

必要に応じて図やイラストを盛り込み、専門用語には補足説明を加えるとわかりやすくなります。完成後は第三者の確認を受け、誤りや不足があれば修正して最終版を仕上げましょう。

マニュアル作成を成功させる7つのコツ

マニュアルはただ作るだけではなく、現場で「読まれる」「使われる」形にすることが重要です。

そのためには、内容の質だけでなく、表現や見せ方にも工夫が必要です。ここでは、実務で役立つマニュアルに仕上げるための7つのコツを紹介します。

それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。

1.読み手を意識したわかりやすい表現にする

マニュアルは作成者のためではなく、利用者のためのものです。そのため、読む人の知識レベルやスキルを想定し、誰でも理解できるように書きましょう。

専門用語を使う場合は注釈や補足を加え、できる限り平易な言葉に言い換えてください。特に、新人や業務未経験者も利用するケースが多いため、場面を具体的に想定してシンプルな表現を心掛けましょう。

また、個人の経験や感覚に基づいた記載は重要なポイントが抜け落ちたり、現場の実態とずれたりする可能性があります。こうしたリスクを避けるには、多くの関係者にヒアリングを行い、実際に使う人からのフィードバックを取り入れてください。

2.5W1Hを明確にして具体的に書く

マニュアルを通して、読み手に正確な行動を促すには「いつ(When)、どこで(Where)、誰が(Who)、何を(What)、なぜ(Why)、どうやって(How)」を盛り込むことが大切です。

例えば「伝票を確認する」と書くだけでは曖昧で、読む人によって解釈が変わってしまいます。これを「営業部が毎週月曜日の午前中に売上伝票を確認し、結果を経理課に報告する」と具体的に書けば、誰でも同じ行動が取れるようになります。

このように5W1Hを徹底すると、読み手の迷いを防ぎ、実務に直結するマニュアルが完成します。

3.図表や画像を効果的に活用する

文章だけで手順を説明すると、理解に時間がかかり、読み手が混乱することがあります。そこで有効なのが図や画像の活用です。

以下のような内容を挿入すると、全体像を直感的に把握できるようになります。

フローチャート

業務フローの図解

作業の手順写真

視覚的な情報は理解の助けとなり、情報の定着率を高める効果もあります。

特に初心者や外国人スタッフにとっては、文字情報よりも図解の方が理解しやすいケースも多いため、積極的に取り入れると良いでしょう。

4.重要な箇所は強調して目立たせる

マニュアルのなかでも特に重要なポイントや注意事項は、視覚的に強調してください。

太字や赤字、枠線、アイコンなどを使うと、注意すべき箇所を一目で把握できます。例えば「NG例」「必ず守るべき手順」などは装飾を加えて目立たせることで、読み飛ばしを防ぎ、トラブルやミスのリスクを減らせます。

5.過去のトラブル事例も盛り込む

マニュアルには「理想的な手順」だけでなく、過去に起きたトラブルやクレーム事例を盛り込むと効果的です。

失敗例と対応方法を記載しておけば、同じミスを繰り返さずに済みます。また、事例を交えることで内容に現実味が増し、読み手が自分ごととして理解しやすくなるでしょう。

リスク対応策が記載されていれば、問題発生時に慌てずに対応でき、業務の停滞を最小限に抑えられます。

6.シンプルで読みやすいレイアウトにする

内容がいくら充実していても、レイアウトが読みにくければマニュアルは活用されません。文字サイズや行間、余白、見出しの使い方を工夫して、誰でも見やすいデザインを心掛けましょう。

以下の工夫を取り入れると効果的です。

工夫 | 説明 |

テキストや図の体裁を揃える | フォントや文字サイズ、見出しや図表の配置を統一する |

情報を時系列順に並べる | 作業や手順を流れに沿って整理し、初心者でも迷わず進められるようにする |

箇条書きやチェックリストを活用 | 要点や手順を簡潔に整理し、進捗管理や手順漏れの防止に役立てる |

視線の動きに合わせて配置する | 人の視線は左上→右上→左下→右下に動くため「Z字型レイアウト」を採用すると理解しやすい |

余分な装飾を避ける | 派手な色や背景装飾は控え、シンプルなデザインで内容を際立たせる |

適度な余白を作る | ページ上下や段落間に余白を設け、圧迫感を減らして読みやすくする |

このように「見た目の設計」もマニュアルの品質に直結します。

7.完璧を求めず運用しながら改善する

最初から完璧なマニュアルを目指す必要はありません。まずは現場で使えるレベルのものを作成し、運用を通じて改良する方が効率的です。

利用する中で気づいた不備や改善点を定期的に反映させると、常に最新の状態を保てます。業務の変化や新しい課題にも柔軟に対応できるため、長期的に使えるマニュアルになります。

マニュアル作成ツールの選び方

マニュアル作成ツールを導入する際は、以下の観点をチェックすることで、効果的に活用できるものを選べます。

選定ポイント | 解説 | チェック内容 |

社内活用を促進する機能があるか | マニュアルが「見つけにくい」「使われない」を防ぎ、現場に浸透しやすくなる | 検索機能(全文検索・タグ)、QRコード出力、リンク共有、ナビゲーション機能、トレーニング機能、アクセス分析、マルチデバイス対応、オフライン閲覧、フィードバック機能 |

更新・修正がしやすいか | 常に最新情報を維持できることが重要。業務の変化や改善に即応できる | 編集履歴・バージョン管理、プレビュー表示、更新通知機能 |

操作性 | 誰でも簡単に利用できることが業務効率に直結。現場の定着度にも影響 | 直感的なUI、マルチデバイス対応、無料トライアルやデモの有無 |

セキュリティ | 機密情報やノウハウを扱うため、外部流出や改ざんを防ぐ仕組みが必須 | コピー・閲覧制限、暗号化、ユーザー認証、アクセスログ管理 |

サポート体制 | 導入後も安心して利用するためには、トラブル時や疑問解決のサポートが不可欠 | FAQや操作動画、セミナー、導入時の説明、専任コンサルタントの有無 |

自動化機能の有無や操作性は作業効率を左右し、検索機能や共有機能は現場での活用度に直結します。

また、マニュアルは常に更新が必要なため、修正のしやすさや通知機能も重要です。セキュリティとサポート体制も含めて総合的に判断すると、導入後の失敗を避けられます。

マニュアル作成に役立つツール5選

マニュアル作成を効率的に進めるためには、用途や目的に合ったツールを選ぶことが重要です。ここでは、実際に多くの企業やチームで活用されている代表的な5つのツールを紹介します。

それぞれのツールには、操作性や共有機能、翻訳対応など異なる特徴があります。以下で詳しく解説します。

1.Microsoft 365(Word・Excel)、Googleドキュメント・スプレッドシート|専用ツールを使わずにマニュアル作成可能

引用元:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365

Microsoft 365のWordやExcel、Googleドキュメント・スプレッドシートは、専用のマニュアル作成ツールを導入しなくても使えるオフィスソフトです。日常的に利用している人が多いため、新たな学習コストがかからず、すぐに活用できるのが強みです。

WordやGoogleドキュメントは段落や見出し、テンプレートを使って構成を整えられ、表や画像を挿入して視覚的にわかりやすいマニュアルを作成できます。Excelであれば、手順をチェックリスト形式にまとめたり、画像を貼り付けて整理したりと、進捗管理しやすいマニュアルに仕上げられます。

引用元:https://workspace.google.com/intl/ja/

さらにGoogleドキュメントはオンラインでの同時編集が可能で、複数人で協力して作成できるのもメリットです。クラウド保存のため共有や履歴管理が容易で、更新がスムーズに行えます。

2.Canva|豊富なマニュアル・手順書テンプレートが用意

引用元:https://www.canva.com/ja_jp/features/manuals-creation/

Canvaは、デザイン性に優れたマニュアルや手順書を手軽に作成できるツールです。ユーザーマニュアル、業務マニュアル、操作マニュアル、手順書など、幅広い用途に対応したテンプレートが豊富に揃っています。

プレゼンテーション形式やA4文書形式など、目的に合わせて最適なレイアウトを選べるのも特徴です。画像やイラスト、アイコンを組み合わせて直感的に編集できるため、見やすくわかりやすいマニュアルを短時間で作成できます。

社内外に配布するマニュアルを「デザイン性のある読みやすい資料」に仕上げたい場合に最適です。

3.COCOMITE|レイアウトに沿って簡単かつスピーディーにマニュアル作成可能

引用元:https://cocomite.konicaminolta.jp/

「COCOMITE」は、電子マニュアルの作成・管理・共有に特化したクラウド型ツールです。あらかじめ用意されたレイアウトに沿ってテキストや画像を入力するだけで、誰でも簡単にマニュアルを作成できます。

クラウド上で管理できるため、作成したマニュアルはすぐに共有でき、最新情報を全員が同時に確認可能です。また、複数人での編集にも対応しているため、チームで効率的に仕上げられるのもメリットです。

4.TeachmeBiz|自動翻訳も可能なマニュアル作成ツール

引用元:https://biz.teachme.jp/

TeachmeBizは、写真や動画を活用してわかりやすいマニュアルを作成・共有できるクラウドサービスです。テンプレートに沿って画像や動画と文字を入力するだけで、誰でも直感的にマニュアルを作成できます。

手順を1ステップずつ表示してくれるので、作業内容を順序立てて見やすく整理できます。さらに、自動翻訳機能で20言語に対応しており、外国人スタッフの教育にも活用できる点が強みです。

5.tebiki|スマホ撮影で動画マニュアルを作成可能

tebikiは、スマホで撮影した動画をもとにマニュアルを作成できるツールです。音声認識により字幕を自動生成できるため、手入力の手間を削減できます。さらに、部分的な強調や図形の挿入も簡単に行えるため、視覚的に理解しやすいマニュアルを効率よく作成可能です。

100以上の言語に対応しており、翻訳機能を活用すれば多国籍のスタッフ教育にも役立ちます。また、アクセス分析機能によってマニュアルの閲覧状況を把握でき、改善につなげやすい点も特徴です。

【一覧】マニュアル作成のテンプレート

マニュアルをゼロから作ろうとすると、構成やデザインに時間がかかりがちです。そのようなときに便利なのが、あらかじめフォーマット化されたテンプレートです。

WordやExcelなどの文書形式から、デザイン性の高いビジュアルテンプレート、クラウド上で管理できるテンプレートまで、多様な選択肢があります。以下では、代表的なテンプレート提供サービスを一覧でまとめました。

サービス名 | 特徴 | テンプレートリンク |

bizocean | Word・PowerPoint・Excel版が用意されている | |

マネーフォワード クラウド | エクセル・ワード・パワーポイントなど、さまざまな形式を無料ダウンロード可能 | |

Canva | イラストや画像を使った多彩な操作マニュアル・業務マニュアルテンプレート | |

Notion | 業務マニュアルをNotionで管理したいときにおすすめのテンプレート |

マニュアル作成を効率化するには、テンプレートをうまく活用しましょう。

「まずは形にしたい」という場合はbizoceanやマネーフォワードが便利ですし、デザイン性を重視したいならCanva、社内でナレッジを一元管理したいならNotionが適しています。

用途や環境に合わせて選ぶことで、作成スピードだけでなく、社内外での活用度も高まります。

マニュアル作成後に現場に定着させるコツ

マニュアルは作成して終わりではなく、現場で活用されて初めて効果を発揮します。そのため、作成後にどのように定着させるかが重要です。

欠かせないのは、現場スタッフがすぐに参照できる環境を整えることです。紙やPDFだけで配布するのではなく、クラウドや社内ポータルなどのツールを活用して、必要なときに誰でもアクセスできる状態にしておきましょう。

また、マニュアルの存在を周知するだけでなく、研修や勉強会で活用方法を説明することも有効です。実際の業務シーンでどのように参照すれば良いのかを具体的に示すと、現場スタッフが自然に利用できるようになります。

マニュアル作成の成功事例

ここでは、マニュアル作成の成功事例として、東急リバブル株式会社の例を紹介します。

東急リバブル株式会社では、業務の属人化が課題でした。ベテラン社員が新人に口頭で業務を伝える形が中心だったため、教える内容にばらつきがあり、経験の差によってスキルや知識に開きが生じていました。

そこで「オフィス・店舗賃貸仲介業務の基本的な考え方やワークフローを共有する業務マニュアル」を作成する取り組みを開始しています。新人をはじめ利用者にヒアリングを行い、マニュアルの目的や記載範囲を明確にしたうえで、仕上がりイメージを関係者と共有しながら作成を進めました。

その結果、新しく配属された社員でも標準的な業務の流れや進め方を理解できるようになっています。ベテランに依存せず、一定の品質で業務を遂行できるようになりました。

参考:株式会社ヒューマンサイエンス「業務マニュアル作成により 営業業務の標準化と教育の効率化を実現」

マニュアル作成に関するよくある2つの質問

ここでは、マニュアル作成時によくある質問と回答を紹介します。

それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

1.マニュアル作成にはどのくらいの期間が必要?

マニュアル作成にかかる期間は、内容の専門性や規模、現場の協力体制によって大きく変わります。小規模でシンプルな業務マニュアルであれば、数日から1週間程度で完成するケースもあります。

一方で、複数部門にまたがる業務や専門知識が必要な内容の場合は、数か月、時には1年以上かかるケースもあるでしょう。

短期間で無理に作ろうとすると、実態と合わないマニュアルになりかねないため、余裕を持った計画を立てましょう。

2.マニュアル作成の失敗例は?

よくある失敗のひとつは、現場の実態から乖離した内容になってしまうことです。例えば、作業フローが現実とは異なっていたり、専門用語が多すぎて新人や非専門者が理解できなかったりするケースです。こうしたマニュアルは結局使われず、形骸化してしまいます。

また、作成者だけで完結してしまい、現場スタッフへの説明やフィードバックを省略した場合も失敗につながります。マニュアルは現場で使われてこそ意味があるため、利用者の声を反映させながら「わかりやすさ」と「更新のしやすさ」を重視する点が成功のポイントです。

『Rimo Voice』でマニュアル作成の効率化が可能

ここまで、マニュアル作成の手順や成功のポイントを紹介してきました。

実は、弊社のAI文字起こし・議事録作成サービス『Rimo Voice』を使うと、マニュアル作成を効率化できます。

さまざまな方法でマニュアル作成可能ですが、一例として『Rimo Voice』でマニュアル作成を効率化する方法を紹介します。

1.マニュアル化したい業務の打ち合わせを行う

まずは、マニュアル化したい業務について詳細に打ち合わせしましょう。

打ち合わせは対面・オンラインどちらでも可能です。対面の場合は、まずは録音し、後程『Rimo Voice』にファイルをアップロードましょう。

オンラインでの打ち合わせの場合は、議事録Botを会議内に入れることで、自動で議事録を作成できます。

2.『Rimo Voice』に文字起こし・議事録を作成してもらう

打ち合わせが終了した後は『Rimo Voice』が自動で議事録を作成します。

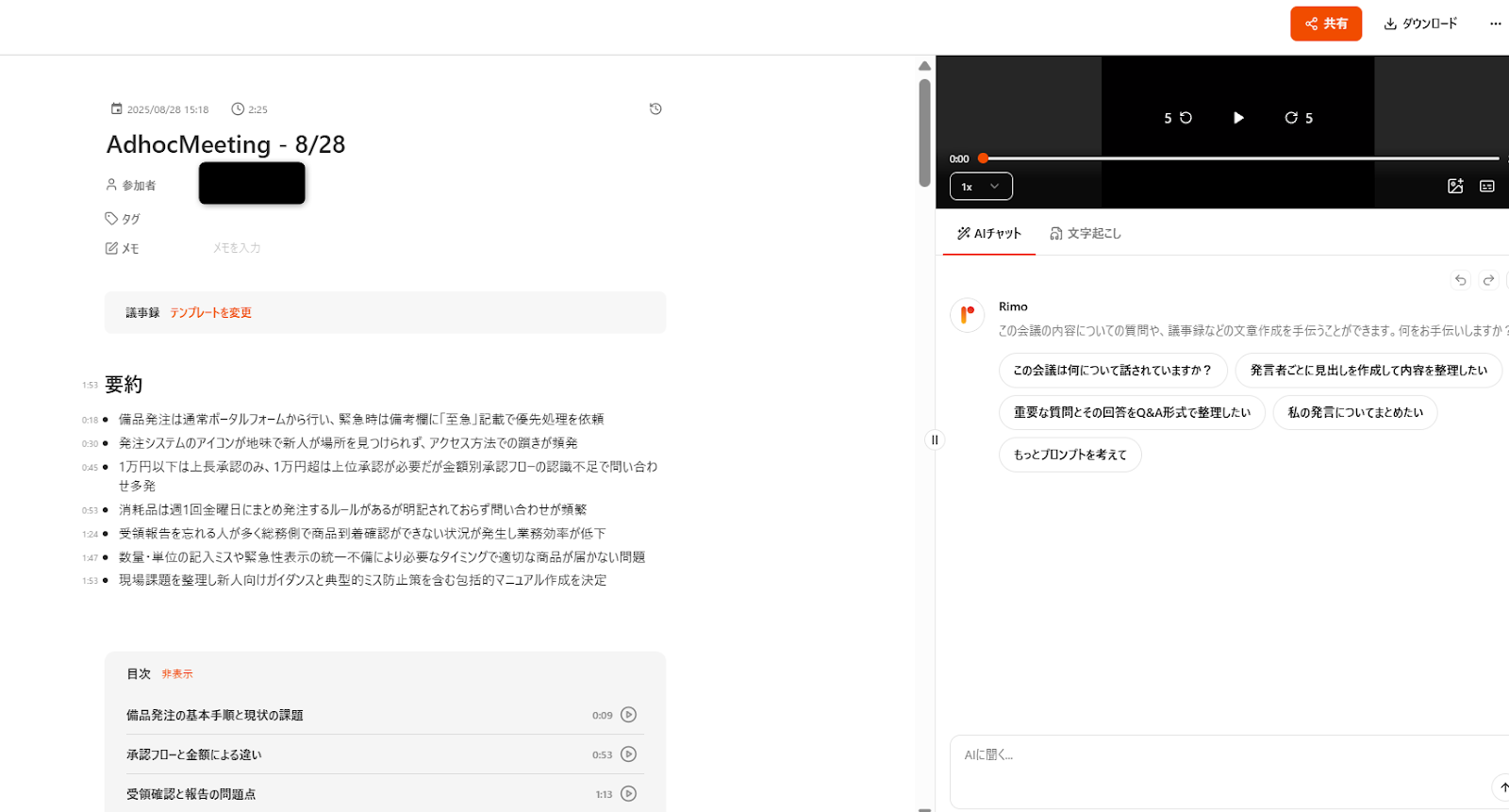

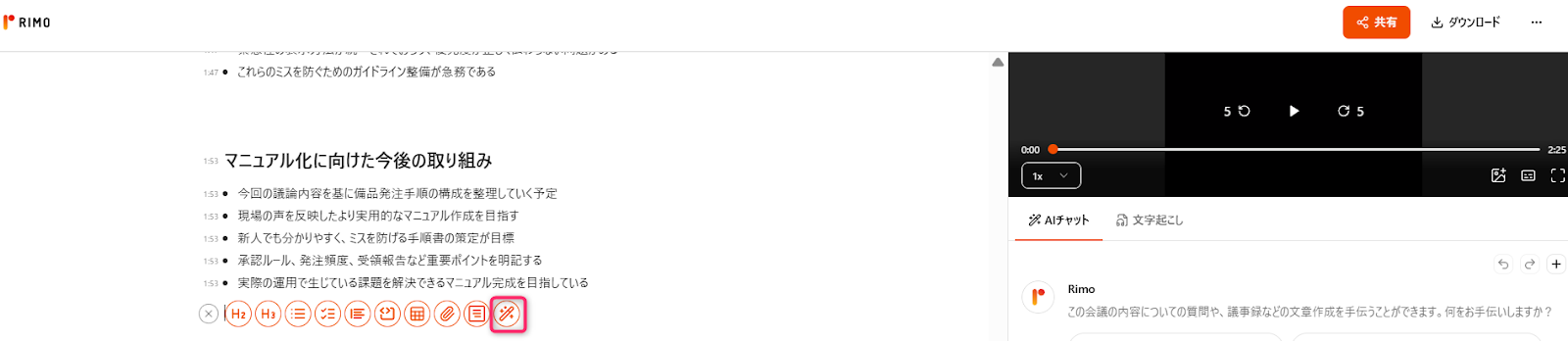

以下は、「社内備品発注手順マニュアル」を作成したい場合の打ち合わせの議事録を自動作成している画面です。

追加で指示を出すと、『Rimo Voice』に搭載されているAIによるマニュアルのアウトライン作成も行えます。

以下の画面の手順で「作成した議事録をもとに社内備品発注手順マニュアルのアウトラインを作成してほしい」と入力します。(※「AIと編集」機能を利用)

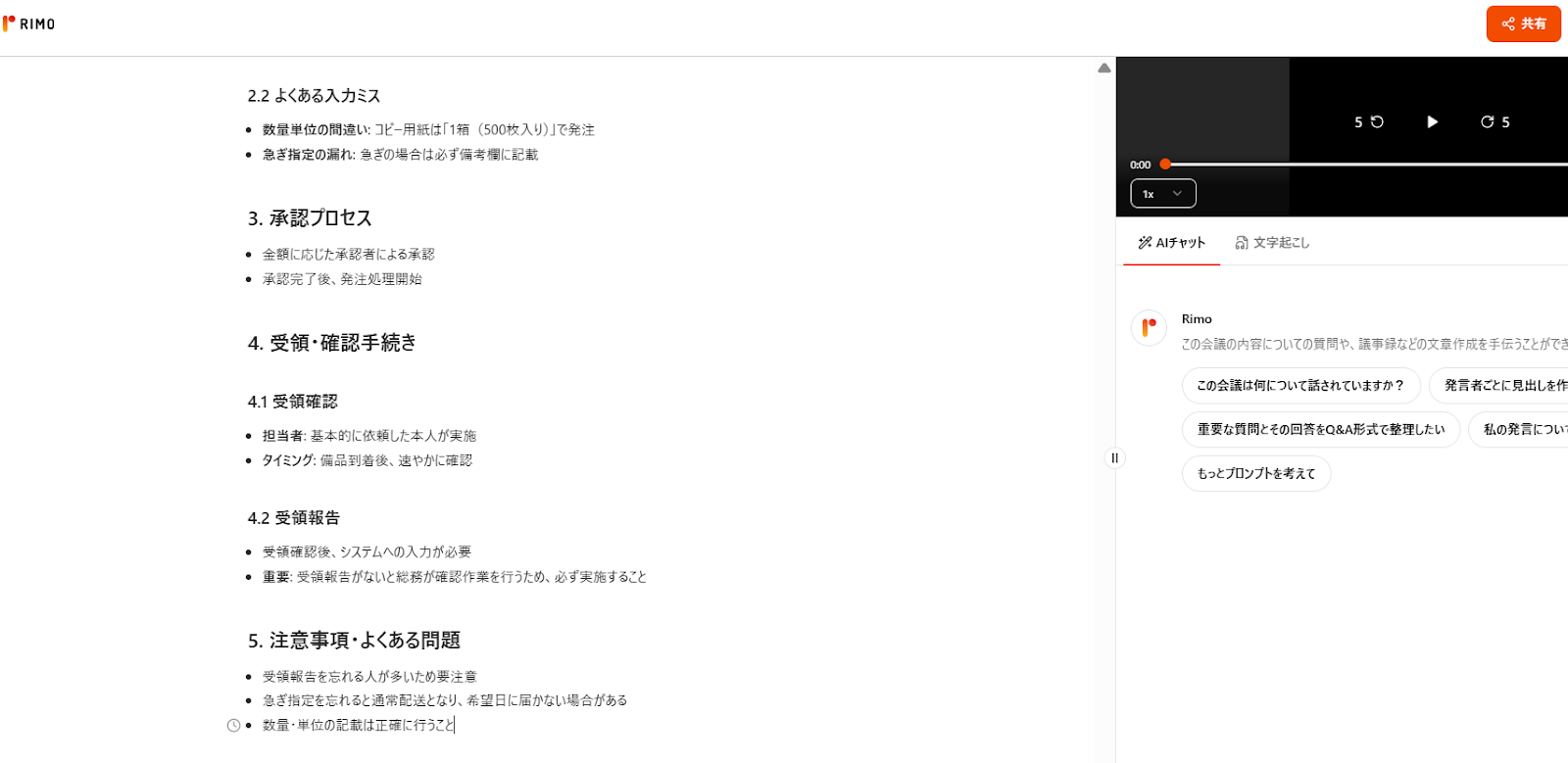

指示を出すと、以下のようにマニュアルのアウトラインを作成してくれました。

上記のように「社内備品発注手順マニュアル」を、作業する時系列に沿って作成してくれました。打ち合わせで話しあった注意点なども盛り込んでいるので、マニュアルを読む人の疑問点に細かく応えられます。

このように、マニュアル作成では、業務に必要な情報や課題点をメンバーで話し合い『Rimo Voice』で自動整理できます。

人間が流れを整理せずとも時系列を自動で汲み取って反映するので、マニュアル作成の効率化に繋がるでしょう。

マニュアル作成で属人化解消や業務の品質向上につなげよう

マニュアルは業務を標準化し、教育コスト削減や引き継ぎの円滑化に役立ちます。作成時には目的とターゲットを明確にし、5W1Hを意識して記載することが重要です。

また、図表や画像を活用して読み手の理解を深めて、過去の失敗事例を盛り込みながらミスやトラブルを防ぐマニュアルにつなげましょう。

マニュアル作成の負担を軽減したい方には『Rimo Voice』がおすすめです。

業務内容を打ち合わせで整理し、内容を自動で文字起こし・議事録作成・アウトライン作成まで行えるため、手作業よりも効率的にマニュアル化が進められます。

さらに1時間の音声を約5分でテキスト化できるので、スピーディーに進められるのが大きな強みです。

マニュアル作成を短期間で仕上げたい方は、無料トライアルも用意しておりますので、ぜひ『Rimo Voice』を活用してみてください。

関連記事

一覧に戻る