一覧に戻る

書類整理で仕事効率化!分類すべき書類から整理のコツまでを徹底解説

日々のタスクをこなすのに忙しく、デスク上にさまざまな書類が散乱している方は少なくありません。また、いざ整理しても1週間で元通りになってしまう人もいるでしょう。仕事を効率化するためには、定期的な書類整理が必要不可欠です。

本記事では、書類整理をする際のコツや、役立つツール・アイテムなどを紹介します。この記事を読みながら書類整理をすれば、デスクを常に整頓された状態に保てます。ぜひこの記事を最後まで読んで、環境整備と業務効率アップを実現しましょう。

仕事を効率化させるために書類整理は重要

仕事を効率化させるために、日頃から書類整理をしておくのは重要です。整理整頓する習慣を身につけておくと、書類を探す手間が減って、より効率よく業務を進められます。

書類探しにかかる時間が1日5分でも、20日なら100分もの無駄が発生するのです。無駄な時間を減らし、リソースをうまく使うためにも、書類整理は重要となります。

また、視界に入る作業環境がすっきりさせて、集中力を高められるのも、書類整理をするメリットのひとつです。集中力が高まれば、新たなアイデアが湧いたり、ミスを減らせたりします。

関連記事:業務効率化とは?施策アイデア11選!おすすめツール・具体的な進め方も解説

整理整頓前に確認!会社で利用する書類の種類

書類整理をする際は、まずどんな種類の書類があるのかを把握しましょう。種類ごとに分類するのが、一番シンプルで迷い無く整理できます。会社で利用する書類の種類は、以下のとおりです。

永久保存が必要な書類

年単位で一定期間保存が必要な資料

一時的に保管が必要な書類

処分できる書類

以下の項目では、それぞれ具体的にどういった書類なのか、どのような特徴があるかを解説します。

永久保存が必要な書類

永久保存が必要な書類とは、文書を保存する際に、性質上永久に保存する必要がある書類です。永久保存が必要な書類の具体例は、以下のとおりです。

定款、登記簿謄本

株主名簿

重要な契約書

財務諸表

税務申告書

棚卸記録

特許・商標関連書類

法的に永久保存が義務付けられた書類

これらの書類は、原則企業が存続する限り残しておかなければいけません。総務所務関連では、定款・登記簿謄本・知的所有権に関する書類などが必要で、経理関連では、財務諸表や税務申告書など、部署によって保存する書類が異なります。誤って破棄や紛失などをしてしまわないように、書類を整理しておくようにしましょう。

年単位で一定期間保存が必要な書類

年単位で一定期間保存が必要な書類は、2年〜10年など書類によって保存義務が設けられており、一定期間保管しておかなければなりません。保存期間別の一部の文書は下記のとおりです。

保存期間 | 文書名 |

2年 | 社会保険関連書類・家内労働手帳など |

3年 | 労働者名簿・賃金台帳・派遣先管理台帳など |

5年 | 監査報告・会計監査報告・従業員の身元保証書・誓約書など |

7年 | 取引に関する帳簿・取引証憑書類・源泉徴収簿など |

10年 | 株主総会議事録・取締役会議事録・監査役会議事録など |

30年 | 特別管理物質の製造記録・電離放射線健康診断個人票など |

会社法や法人税法、労働基準法など会社で保管しておかなければならない文書は法律により、保管期間が定められています。整理している際にうっかり破棄してしまわないように注意しましょう。

一時的に保管が必要な書類

一時的に保管が必要な書類とは、数年以上の長期的な保管は必要なく、業務が完了したら破棄して良い書類です。自身の業務に直接関わる書類は、この「一時的に保管が必要な書類」に分類できます。具体的な例は、以下のとおりです。

下書き文書

メモ、書き込みのあるスケジュール表

会議資料

メール控え

プロジェクトの途中経過資料

一時的に保管が必要な書類は、いつまで保管するのか、どのタイミングで破棄するのかを明確にするのが重要です。書類整理が上手くいっていない人の多くは、この一時保管資料の破棄を忘れていて、書類が溜まっています。不要になったらすぐ破棄できるよう、作成時点で保管期限を決めておきましょう。

処分できる一時文書

処できる一時文書とは、一時的な利用目的が終了し、今後参照する必要がなくなった書類です。これらの書類は、業務上の役割を終えているため、適切な時期に処分(廃棄または削除)することができます。具体的な例は、以下のとおりです。

不要になった下書き

期限切れの申請書コピー

古いバージョンのファイル

メモ書き使用済み

開催済みの会議資料

会議のレジュメや電話メモであれば、重要事項だけメモソフトに写して、廃棄しましょう。取扱説明書も、昨今は製造会社のホームページでPDFが公開されているケースが多くあります。取扱説明書はかさばるので、電子化されていれば破棄するのがおすすめです。

業務上の書類を整理する際のコツ

業務上の書類を整理する際には、いくつかのコツがあります。以下の流れで整理をすると、スムーズに整理でき、その後も書類整理がしやすくなるはずです。

すべての書類を取り出す

書類名を付けておく

ファイルの保管場所を見直す

書類整理をルール化しておく

以下の項目では、各ステップでどんな作業をするかを詳しく解説します。

整理する際のコツを細かく解説しますので、以下を読み進めながら、書類整理をしてみてください。

なお、紙での書類と電子での書類整理のコツは少し異なります。電子での書類整理のコツを知りたい方は、こちらからご覧ください。

すべての書類を取り出す

まず、手元にある書類をすべて出してみましょう。少しずつ整理をすると、後から様々な書類が出てきて、結果的にうまく整理できなくなります。引き出し・ラックケース・書類棚などから全書類を出し、前述した種類別で分別してみてください。

書類の分別をしたら、すぐ処分していい書類はそのまま破棄しましょう。ただし、内容によってはシュレッダーを使う必要があったり、必要な書類が紛れていたりするので、必ず1枚ずつ確認して破棄してください。

いま必要な書類のみ、種類ごとに整理できたら、次のステップに進みましょう。

書類名を付ける

必要な書類をまとめれば、それぞれ書類名をつけます。紙の書類も電子データでも、ある程度書類の概要が一目でわかるようにわかりやすく記載してください。必要に応じて、以下のような情報を記入しておきましょう。

書類に記入しておく事項

書類名

プロジェクト名

作成日

保管期限

永久的に保管すべき書類以外は、すべて保管期限をふっておきましょう。全ての書類を適切なタイミングで破棄・移動できれば、整理整頓された状態を保てます。

書類名や作成日などを記入する際は、紙の場合ではポストイットを使うのもおすすめです。書類の種類ごとに色や貼る位置を変えれば、書類を探しやすくなります。

ファイルの保管場所を見直す

書類の整理ができたら、次に保管場所の見直しをしましょう。まず、机や書類棚など書類保管に使える場所をリストアップします。そして、どこに何を保管するのか決めてください。例えば、全体で回覧する書類はデスク上、一時保管は引き出しといったかたちです。

保管場所が決まったら、それぞれに保管場所を表示したり、ファイルボックスを設置したりして、保管場所の整備を行います。せっかく保管場所の見直しをしても、その場所内で書類が散乱しては意味がありません。一時保管する書類ならファイルケース、回覧書類ならファイルトレーなど、用途に応じたアイテムを揃えてみましょう。

電子の場合は、階層ごとに見直す必要があり、適切な場所にファイルを格納しておくことで書類をすぐに探しやすくなります。フォルダ階層の考え方についてはこちらで解説していますので、そもそもフォルダ階層がわからない方はぜひご覧ください。

保管場所の表示方法

保管場所ごとに用途別のフォルダが必要になります。プロジェクト毎や関連業務ごとなどでフォルダを作っておけば、一時保管時に書類が混ざらず、探しやすいためおすすめです。

フォルダは使い回せるように、直接用途を記入するのではなく、テプラや専用ラベルなど変更しやすい記入方法を取り入れてください。

書類整理をルール化しておく

保管場所の整備が完了したら、書類整備のルールを決めましょう。書類を受け取ったらどうするか、どのくらいの頻度で書類整備をするかなど、ルールを決めれば書類が散らからずに済みます。ルールの具体例を以下にまとめましたので、参考にしてください。

書類整理ルールの参考例

書類をもらったら一時BOXに入れる

一時BOXに入れた書類はその日中に各保管場所へ分類

毎週金曜日の昼休憩前に各書類の保管期限をチェック

電話メモはすぐにポストイットを貼って一時保管スペースへ収納する

ただし、ルールが多すぎてしまうと、面倒になって書類整理が雑になってしまうかもしれません。業務のなかで無理なく取り入れられるように、最初はシンプルなルールで整理を習慣化していきましょう。

関連記事:業務改善のアイデア11選を徹底解説!必要性や課題、進め方を紹介

時間管理・タイムマネジメント能力を高める方法やコツを解説!【生産性を高めたい方必見!】

書類整理に役立つアイテム・ツール

書類整理をするなら、デスクにぴったり合ったアイテム・ツールを揃えましょう。役立つアイテムは、クリアファイルやファイルなどの文房具から、ファイルボックス、ファイルトレーといった家具に近いものまでさまざまです。

引き出しやデスクサイズにぴったり合ったアイテムを揃えると、見た目がすっきりして、集中しやすい環境が手に入ります。

また、清潔感のある環境を揃えると、その状態を維持しようと整理するモチベーションが高まるはずです。以下では、紙と電子それぞれのケースで、役立つアイテム・ツールを紹介しますので、参考にしてください。

紙の場合

紙の場合は、書類を直接入れるアイテムと、ファイルやクリアホルダーなどを入れるツールに分類できます。

クリアファイルやファイルケースなどが「書類を直接いれるアイテム」ファイルボックスや書類棚などが「ファイル等を入れるツール」です。

まずは、自分自身の業務スタイルを考えてみて、クリアファイルやファイルケースなど何を使うか考えましょう。例えば「領収書・請求書はリングファイル」「プロジェクト毎の書類やメモなどはクリアケース」といった活用方法です。下記をご覧ください。

アイテム名 | 特徴 |

クリアファイル | 1枚あたりのコストが安い 中の書類が確認しやすい プロジェクトごとにまとめておき、持ち運びやすい |

クリアホルダー | クリアポケットに1枚ずつ収納するタイプ 複数枚の書類や冊子をまとめて保管するのに便利 たくさんの書類を保管できる分、持ち運びには不向き |

リングファイル | パンチ穴をあけた書類を保管するタイプ 穴にループを通すので、紛失リスクが低い 書類に穴をあけられない場合は不向き |

ファイルケース (クリアケース) | ボックスタイプの書類ケース 小さな書類や名刺なども紛失せず保管しやすい 小さなメモや文房具などを入れておくこともできる |

ファイルボックス | ファイルをまとめておけるボックス プロジェクト毎に書類をクリアファイルにまとめ、ファイルボックスに入れるといった使い方ができる 卓上・引き出しなど、使用する場所によって適した形状が異なる |

保管場所ごとのオフィスツールを選びましょう。卓上はファイルトレー、引き出しにはファイルボックスなど、日々の業務で使い安いツールを選択してみてください。

クリアファイル

クリアファイルは、書類整理をする際に欠かせないアイテムです。1枚あたりのコストが安いので、同時並行しているタスクやプロジェクトが多岐に渡る場合でも、活用しやすいアイテムとなっています。

また中の書類が見えるので、一目で内容を確認できるのもメリットです。

一方で、ファイルボックスに入れると、どのファイルに何が入っているか分かりにくいといったデメリットもあります。たくさんのクリアファイルを使用する際は、ラベルシールを活用して、ファイルボックスに収めた状態でも中身が分かるよう工夫するのがおすすめです。

また、開口部が大きいため、中身が出やすい点にも注意が必要です。契約書や企業秘密など重要情報が記載された書類を保管したい場合は、クリアホルダーやリングファイルやなど、書類をうっかり落としてしまいにくいツールを選択しましょう。また、レールタイプのファイルを活用するのもおすすめです。

クリアホルダー

クリアホルダーは、上部から書類を入れるポケットタイプのファイルが20〜30枚ほどまとめられたファイルです。ポケットファイル、クリアーブックとも呼ばれます。ポケットタイプのファイルは、1ポケットに大小さまざまな書類をまとめやすいのがメリットです。逆さまにしない限りは書類が落ちないので、重要な書類を入れるのにも適しています。

一方で、出し入れが上部からのみなので、中身を確認しにくいデメリットがあります。1ポケットにさまざまな書類を入れてしまうと、どこに何が入っているか分かりにくくなってしまいます。

また、ポケットごとに切り離せないので、持ち運びにもあまり適しません。顧客毎、プロジェクト毎などで書類保管したい場合は、クリアファイルやファイルケースなどを活用しましょう。

リングファイル

リングファイルは、書類にパンチ穴をあけて、穴にリングを通して保管するタイプのアイテムです。書類保管アイテムとしては、クリアファイルと同様に使用頻度の高いタイプといえます。

リングファイルは穴にリングを通して保管するので、書類の紛失リスクが非常に低いのがメリットです。契約書・領収書・請求書といった重要な書類を保管する場合には、特におすすめのタイプとなっています。

一方で、パンチ穴を開けられない書類の保管には適しません。分厚い冊子や、公的文書の原本などは、パンチ穴を開けるのが良くないケースもあります。穴を開けられない書類は、クリアホルダーを活用しましょう。

ファイルケース

ファイルケースは、ボックスタイプの書類保管アイテムです。ボックスタイプなので書類の紛失リスクが低く、また文房具やメモ帳などさまざまなツールを入れておけるのが魅力となっています。また書類の保護力が高い点も魅力です。

ファイルケースを活用する場合は、背となる部分にシールで書類内容を記入したうえで、引き出しに入れるのがおすすめです。ケースを取り出せば、プロジェクトや顧客に関する資料すべてが出てくるので、業務効率が飛躍的に向上します。

ただし、収納スペースが少ない場合は、ファイルケースだとかさばってしまうため不向きです。なるべくコンパクトに収納したい場合は、クリアファイルやクリアホルダーなどを活用しましょう。

ファイルボックス

ファイルボックスは、書類をおさめたファイルを収納できるツールです。「顧客資料」「商品資料」など資料ジャンルでボックスを使い分けたり、「訪問前」「契約済み」「更新交渉」と顧客ステータスで分けたりといった使い方が考えられます。

また、一時BOXとして受け取った書類をとりあえず入れておくボックスを用意するのもおすすめです。ただし、一時BOXが一杯になってしまわないよう、必ずその日中に処理するようにしましょう。

ファイルボックスを選ぶ際のポイントは、ボックスの幅です。幅が広すぎるとスカスカになってしまい、ファイルが収納しにくくなります。クリアファイルを入れるのか、リングファイルを入れるのかなど、入れるファイルのタイプによって幅を使い分けましょう。

電子の場合

電子文書の場合は、フォルダ構成の階層決めやソフトの導入といった方法が考えられます。新しいソフトを導入するには、社内体制の変更や予算編成などが必要になりますので、階層きめやファイル名のルール化などで対応するのがおすすめです。

種類 | 特徴 |

フォルダ構成の階層を決める | フォルダを階層別にしておき用途別に整理しておく方法 用途別のため見やすくなる |

フォルダ・ファイルに名前を付けるルールを決める | 名前を付けるルールを設ける方法 ソートして書類を見つけやすい |

書類整理ソフトの導入 | 文書管理に特化したソフトを導入する方法 書類の分類や検索がしやすくなる 社内承認システムがついているソフトも多くある |

以下の内容を参考にしながら、自社に合った方法を採用しましょう。

フォルダ構成の階層を決める

フォルダの構成を決めておくことで必要なデータをすぐに探すことにつながります。一階層・二階層・三階層などそれぞれの項目に応じてデータを格納しておく体制にしておきましょう。フォルダ構成のルールを決める具体的な手順は以下のとおりです。

第一階層:組織図/プロジェクト別など

第二階層:業務別/クライアント別など

第三階層:日付/タスク別など

フォルダ構成の階層は多くても3〜4階層程度にしておくと、社内で探しやすい状態になります。また、事前にルール化しておくことで無駄な工数を発生させずに済み、組織全体の業務効率化につながります。自社のフォルダ構成が曖昧な場合は、今一度見直し、誰が見てもデータを探しやすい状態に進めてみましょう。

フォルダ・ファイルに名前を付けるルールを設ける

フォルダ・ファイルに端的に分かりやすい名前をつけておくことで検索してすぐにデータを見つけることにつながります。作成時に名前を付ける方法についてもルール化しておくことで、業務の効率化になるでしょう。社内でルール化する際のポイントは以下のとおりです。

項目の記入:文書種別名/件名/クライアント先名称/日付/版番号

バージョンの記入:仮/最終/最終の最終/修正など

記入する順番の固定化:「202404_A社_契約書「202404_B社_請求書」など

名前の付け方を統一しておくことで、ソート時にすぐにファイルを見つけられます。独自の略称やルールとは違う名前の付け方はなるべく避け、短く簡潔で分かりやすいネーミングを心がけましょう。

書類整理ソフトの導入

社内全体の書類管理体制を整える場合は、書類整理ソフトを導入するのがおすすめです。ソフトには、文書保管に適したタイプ、作成に特化したタイプや、契約書管理に適したツールなど、さまざまな種類があります。具体的には以下の通りです。

書類整理ソフト | 特徴 |

Googleドライブ | ・いつでもファイルにアクセル可能 ・無料で利用可能 |

box | ・大容量ファイルを手軽に共有できる ・容量無制限 |

kintone | ・ひとつのツールで複数のアプリを利用できる ・ノーコードで業務効率化システムを組める |

楽々Document Plus | ・幅広い管理業務に対応可能 ・迅速にファイルを検索/表示できる |

・AIで会議/取材などの一括文字起こし ・組織全体の業務効率化が可能 |

昨今は、クラウドサーバーを使う社内外連携のしやすいタイプや、社内承認機能の付いたソフトなどもあるので、用途にあわせて選んでください。

関連記事:社内・社外でファイルやデータを安全に共有する方法8選!注意点も解説

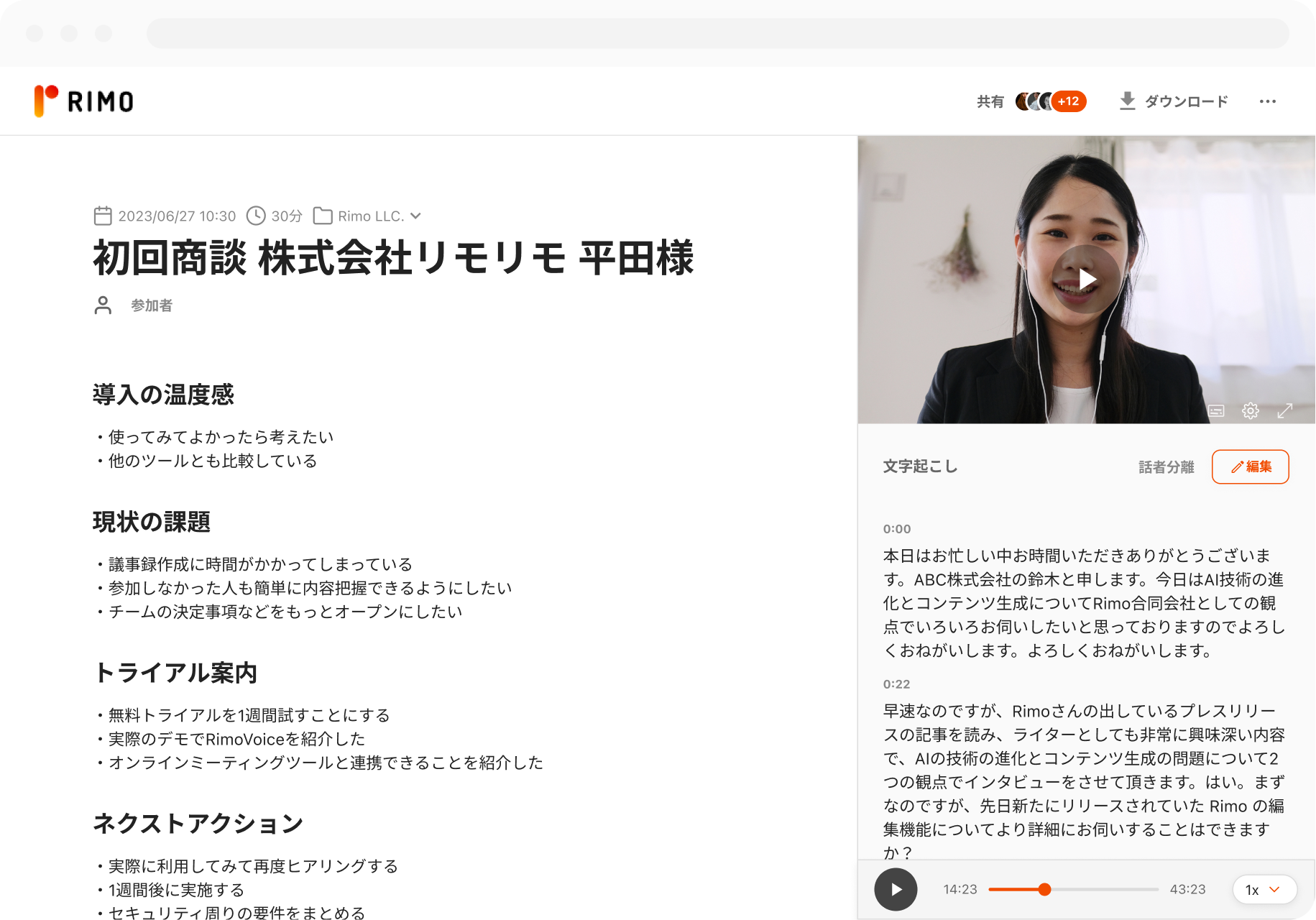

もし会議や取材などの音声・動画データや議事録データの整理に悩んでいる場合、『Rimo Voice』を使用してデータ整理をするのがおすすめです。

音声・動画の文字起こし・要約自動作成から、テキストデータの一元管理まで『Rimo Voice』上で全てを行えます。単語登録もできるので、専門用語が飛び交う会議の音声でも問題ありません。

こちらから無料トライアルの登録ができるので、ぜひお気軽に一度『Rimo Voice』をお試しください。

まとめ

書類整理をする際は、まず手元の書類全部を見直して、不要な書類を破棄するところからはじめましょう。必要な書類のみが揃ったら、保管環境を整備するとともに、ルールを決めて、常に整理整頓された状態を保てるようにしてください。

もし電子文書の管理にお困りなら、文字起こし・文書管理ツールの『Rimo Voice』がおすすめです。AIを使用した文字起こしで、議事録や取材音声などをワンクリックで文字起こしできます。

フォルダ管理機能もあるので、プロジェクトごとに会議記録をまとめたり、顧客ごとにデータを管理したりするのも可能です。

テキストデータと音声・動画をまとめて保管できるので、データがバラバラになって探しにくくなるといった心配もありません。

文字起こしの時間を短縮したい、文書管理をやりやすくしたいとお考えなら、ぜひ『Rimo Voice』をご活用ください。

関連記事

タグ

- 業務効率化

一覧に戻る