一覧に戻る

【無料あり】AI記事作成ツールのおすすめ15選!選び方や活用のコツを紹介

「AIを使った記事作成に興味があるけど、どのツールを選ぶべきかわからない」

「AIで記事を作成するメリットやデメリットを知りたい」

「質の高い記事を効率的に作成する方法が知りたい」

AIを使った記事作成について、このような疑問や悩みを持っていませんか?

本記事では、無料・有料のAI記事作成ツールおすすめ15選や選び方、高品質な記事を作成するコツなどを解説します。

SEO記事やコラム、プレスリリースなど、種類別の活用法や事例も紹介するため、AIツールを活用して記事作成を効率化したい方に役立つ内容です。

本記事を読んで、AI記事作成ツールの知識を深め、効率的かつ効果的なコンテンツ制作に役立てましょう。

AI記事作成ツールとは

AI記事作成ツールとは、人間が考案したプロンプト(AIへの指示文)を入力するだけで、文章を自動生成できるツールです。数秒から数分の短時間で、ある程度の長さの記事を生成するため、執筆作業を効率化できます。

また、人間が手作業で文章を書く場合に発生しがちな誤字や脱字、文法ミスなどを軽減できるため、一定の品質を維持しつつ記事を量産できる点も魅力です。

最近ではAI記事作成ツールを活用する人が増えています。株式会社EXIDEAの調査によると、9割以上がSEOコラムのライティングにAIを活用していると回答しました。主な理由として「コスト削減」や「作業効率の向上」が挙げられます。

AIを活用した記事作成については、下記の記事でも詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:【2025年版】ブログにAIを活用するメリット5選!手順やおすすめツールを紹介

出典:SEOライティングに関するAIの活用に関する実態調査|PRTIMES

AI記事作成ツールのメリット

AI記事作成ツールを利用するメリットは、記事作成時間を大幅に短縮できる点です。

従来なら何時間もかかっていた作業も、わずか数分で草稿を完成させられます。ライターや編集者は、独自情報をリサーチするなど付加価値の高い作業に時間を割けるようになります。

また、AIは特定の状況下では人間の能力を上回る文章を生成可能です。

AIは大量のデータから学んだ知識を使って、事実やデータを正確に伝えるのが得意です。特に客観的な報告書やレポートを作るときに力を発揮するため、専門的な内容でも人間が作成した文章よりわかりやすく伝えられるでしょう。

AI記事作成ツールのデメリット

AIの活用には以下のようなデメリットもあります。

間違った情報を生成する恐れがある

実体験を記事に加えることが難しい

AIは誤った情報を引用するケースがあるため、事実確認が重要です。

過去のデータに基づいて学習しているため、最新情報や未確認情報が反映されずに情報が古いケースもあります。そのため、AI生成記事は人間が必ずチェックしましょう。

さらに、AIは実体験を記事に加えるのが難しいというデメリットもあります。読者の共感を呼ぶストーリーや個人的な体験談を反映した記事の作成は難しいため、人間の感性と組み合わせて活用することが大切です。

【無料】AI記事作成ツールおすすめ7選

AIで記事を作成する際には、自身や自社の目的に合っているかを確認するために、無料のツールから利用してみましょう。本項では、下記の7つのツールを紹介します。

それぞれの特徴を詳しく解説します。

1.ChatGPT

『ChatGPT』は対話型(チャット形式)のAIツールで、質問やキーワードを入力すると、自然な文章で回答を生成します。膨大な学習データに基づいてさまざまな情報を多様な表現で生成するため、リサーチから執筆までの負担が軽くなるでしょう。

また、さまざまなジャンルの知識を持っているため、SEO記事からプレスリリースなど、幅広いトピックの記事作成に活用できます。

月額料金 | ・無料プラン ・Plus:20ドル(約3,000円) ・Pro:200ドル(約3万円) |

多言語対応 | ◯ |

対応デバイス | PC・スマホ |

機能 | ・文章作成、画像作成 ・コード生成 ・Web検索 ・データ分析、グラフ作成 など |

公式ページ |

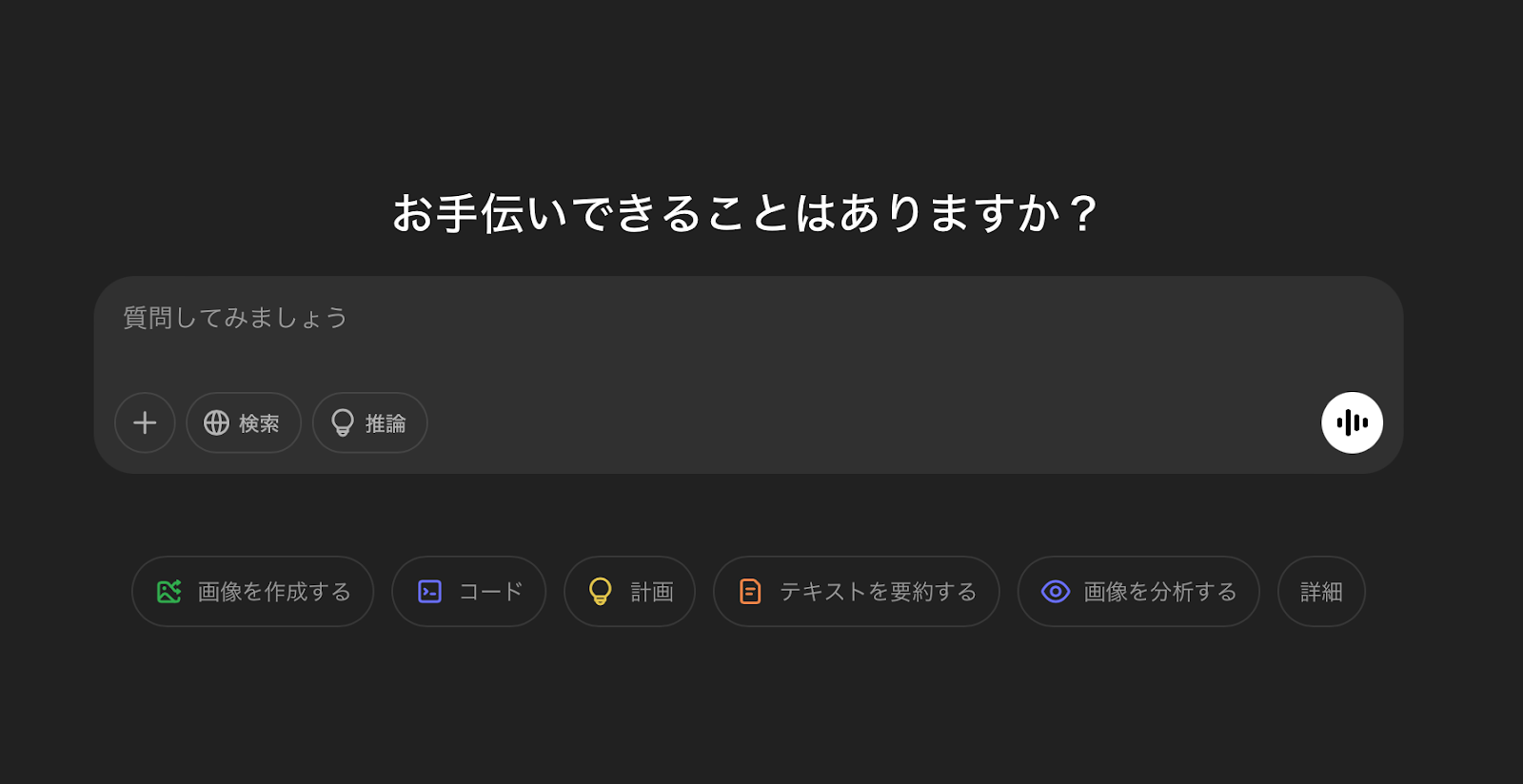

2.Google AI Studio(Gemini)

引用元:https://ai.google.dev/aistudio?hl=ja

『Google AI Studio』は、Googleが開発者向けに提供しているAI開発プラットフォームです。Geminiを使用でき、通常、有料の高機能モデル(Gemini 2.0 Flash Thinking Experimentalなど)も利用可能です。

一度にたくさんの文字を入力でき、長い文章も簡単に作れます。テキストや画像だけでなく、音声ファイルの読み込みも可能なので、音声データからの記事作成も簡単に行えます。

月額料金 | 無料 |

多言語対応 | 〇 |

対応デバイス | PC・スマホ |

機能 | ・テキスト、コード、画像、音声、動画の入力 ・文章の生成 ・大容量ファイルの要約 など |

公式ページ |

3.Claude

『Claude』は自然な文章生成と高度な言語理解力を備えるツールです。

さまざまな分野の知識を活用して、ユーザーの質問に合わせて回答を生成します。意図を読み取り、回答してくれるのが特徴です。

記事作成においては検索意図を理解し、ユーザーが求める情報を自然に提供してくれます。校正も行え、作成した記事の添削も可能です。

また、最新モデルのClaude 3.7 sonnetも無料プランで利用できます。無料プランでは使用できる量が少ないですが、従来のモデルに比べて文章生成の精度も向上しているため、ぜひお試しください。

月額料金 | ・無料プラン ・Claude Pro:20ドル(約3,000円) |

多言語対応 | 〇 |

対応デバイス | PC・スマホ |

機能 | ・自然な文章生成 ・コード生成 ・図表などの作成 など |

公式ページ |

関連記事:【2025年最新】最強AI Claude(クロード)とは?Artifactsの活用方法も徹底解説!

4.User Local AI WRITER

引用元:https://ai-writer.userlocal.jp/

『User Local AI WRITER』は2〜5個のキーワードを入力するだけで長文も作成できるツールです。記事タイトル案・記事構成・記事本文を自動生成する機能を持ち、ChatGPT(GPT-4o)を搭載しています。

それに加えて、独自のAIがSEOに効果的な関連キーワードを抽出し、記事内に自然な形で組み込むことが可能です。

月額料金 | 無料 |

多言語対応 | 〇 |

対応デバイス | PC・スマホ |

機能 | ・記事タイトル・構成・本文の生成 ・キーワードを含めた文章生成 など |

公式ページ |

5.PlayAI(ぷれあい)

『PlayAI』は、入力した冒頭文からAIが文章の続きを自動生成するツールです。ユーザー登録やアカウント作成が不要で、完全無料で利用できます。

入力する文章が長いほど高精度の文章ができるという特徴があります。小説のような書き出しや論文調の文言は引き継がれるため、特定の文体を維持したい場合に効果的です。

月額料金 | 無料 |

多言語対応 | 〇 |

対応デバイス | PC・スマホ |

機能 | 冒頭文の入力で自然な日本語の生成 |

公式ページ |

6.Perplexity

引用元:https://www.perplexity.ai/

『Perplexity』は、ユーザーが入力した質問に対し、インターネット上の情報を収集し回答を生成するツールです。従来のようにサイトから情報を探し出す手間を減らし、ユーザーが求める情報を自然な日本語で生成してくれます。

特に、説得力をもたせたい記事に向いています。Perplexityで「○○の調査を探して」と依頼すると、公共機関や企業のサイト内の調査、PRTIMESの調査などを瞬時に探してくれる点が強みです。

月額料金 | ・無料プラン(スタンダード) ・プロ:月額20ドル(約3,000円) |

多言語対応 | 〇 |

対応デバイス | PC・スマホ |

機能 | ・Web上にある情報の検索・要約 ・出典元の明記 ・画像検索 など |

公式ページ |

7.NoteAIアシスタント

引用元:https://note.com/info/n/nff77250cf8b9

『NoteAIアシスタント』は、noteプラットフォームでの記事作成を支援するツールです。文章構成の提案から書き出しのアイデア出しまで、計33もの機能が搭載されており、執筆をスムーズに進められます。

また「簡潔に」「フォーマルに」といった文体変換機能や、要約機能、3行まとめなどの多彩な機能を利用できます。

月額料金 | ・無料プラン ・noteプレミアム:500円 |

多言語対応 | 〇 |

対応デバイス | PC・スマホ |

機能 | ・構成作成 ・文章作成、要約 ・タイトルの提案 ・推敲 など |

公式ページ |

AI記事作成ツールの選び方4つのポイント

AI記事作成ツールの選び方は以下のとおりです。

プロンプトを指定する必要があるか

必要な機能が搭載されているか

文字数制限はどのくらいか

シンプルで使いやすいか

選び方を押さえて目的にあったツールを選びましょう。

1.プロンプトを指定する必要があるか

プロンプトとは、記事の内容や書き方を指定するAIへの指示のことです。

あらかじめプロンプトが組み込まれているツールは初心者でも使いやすい特徴があります。操作が簡単で、特別な知識がなくても一定水準の文章が生成できる点がメリットです。

一方、プロンプトの知識がある方は、自分で細かく指示や変更ができるツールが使い勝手が良いでしょう。自分の文体やブランドの方針に合わせたカスタマイズができるため、独自性のある記事に繋がります。

2.必要な機能が搭載されているか

一口にAI記事生成ツールといっても、各ツールで提供される機能は大きく異なります。記事作成だけに特化したものから、SEO対策までカバーするものまで多岐にわたります。

例えば、SEO対策が主な目的なら、キーワード選択支援やSEO効果の高いタイトル・見出し作成機能を備えたツールを選ぶべきでしょう。

導入前には無料プランや無料トライアル期間を利用して、必要な機能が問題なく使えるかを確認してください。

3.文字数制限はどのくらいか

AI記事作成ツールを選ぶ際、使用回数や入出力できる文字数の制限を確認してください。

500文字までの入力・生成しかできないものや、月間で生成可能な回数に上限があるツールなど、さまざまな制約が設けられているケースがあります。

ビジネスで使うなら、どれくらい頻繁に使うか、どんな長さの文章を作りたいかに合わせてツールを選びましょう。短い記事を作るのか、長いホワイトペーパーを作るのかで、必要な文字数制限は大きく違います。

なかでも、メディアを運営しており月に数十本以上の記事を執筆する方なら、文字数や使用回数が無制限のプランがおすすめです。

4.シンプルで使いやすいか

AI記事作成ツールは製品によって操作性や使い勝手が大きく異なります。複雑なプロンプト指定が必要なものから、ボタン一つで文章が生成されるシンプルなインターフェースのものまで多種多様です。

求める機能が実装されていることも重要ですが、使いやすいのかも確認する必要があります。先述したように、無料トライアルを利用して操作性を確認してから有料プランを選びましょう。

【プロンプトも紹介】AI記事作成ツールの使い方5ステップ

ブログ記事だけでなく、プレスリリースやコラム記事などにも適用できるAI記事作成ツールの使い方を5つのステップで紹介します。

順番に実践することで、効率的に高品質な記事を作成できるようになります。

1.キーワードを調査する

記事作成に着手する前に、キーワード調査を行いましょう。特にSEOで上位表示を目指すなら、ターゲットとする検索キーワードをあらかじめリストアップすることが重要です。

ただし、AIだけでは適切なキーワード選定は難しい場合があります。

そのため「ラッコキーワード」や「キーワードプランナー」などのツールと併用してください。検索データに基づいて分析できるため、精度の高いキーワード戦略が立てられます。

AIは補助的な役割として、書きたいテーマに関連するキーワードのアイデア出しや、リストアップされたキーワードの整理・分類に活用すると良いでしょう。

【プロンプト例】

○○」に関連するキーワードを網羅的にリストアップしてください。メインキーワード、関連キーワード、ロング

テールキーワードなどさまざまな種類にわけて整理してください。

それぞれのキーワードがどのようなユーザーニーズに対応しているか、簡単な説明も付け加えてください。2.ターゲット像とユーザーニーズを分析する

次に、選定したキーワードで検索するユーザーが、どのような目的・疑問・悩みを持っているのかをAIに生成してもらいましょう。読者にとって有益な記事を作成するには、求める情報を事前に知る必要があるためです。

AIを活用すれば、自身では思いつかなかった「~したい」という検索ニーズを網羅的にリストアップできます。さまざまな角度からユーザーの潜在的なニーズを洗い出せるでしょう。

【プロンプト例】

「○○」というキーワードで検索するユーザーの特徴とニーズを詳しく分析してください。

年齢層、性別、職業などの属性と「〜したい」という形式で考えられる検索意図を20個リストアップしてください。

それぞれの検索意図に対して、ユーザーが抱えている具体的な課題や悩みも添えてください。3.構成案を作成する

キーワードと検索ニーズを明確にした後は、AIの力を借りて記事の構成案を作成するフェーズに移ります。下記のような情報をAIに伝えることで、質の高い構成案を作成できます。

キーワード

ターゲット像

検索ニーズ

記載する内容

構成案はコラムやプレスリリースなどの執筆するメディアに合わせて調整しましょう。それぞれの文書タイプによって最適な構造や情報の配置が異なるため、目的に合わせたカスタマイズが必要になります。

【プロンプト例】

以下の情報を基に「○○」に関する記事の構成案を作成してください。

・メインキーワード:○○

・ターゲット像:○○

・主な検索ニーズ:○○

・記事の目的:○○

・想定文字数:約○○字

見出し(H2、H3)の階層構造を明確にし、各見出しで扱うべき内容の概要も簡潔に記載してください。

読者の悩みを順を追って解決できる論理的な流れを意識した構成にしてください。4.文章を生成する

構成が確定したら、AIを使って本文作成に入ります。ただし、一度に記事全体を生成すると質が落ちる恐れがあるため、見出しごとに区切って作成するアプローチが効果的です。

また、AIに「1文は60文字~70文字程度に」などの指示を出すことで、シンプルで読みやすい文章を生成できます。

【プロンプト例】

以下の見出しに沿って「○○」に関する専門的な文章を作成してください。

【見出し】○○

・文字数:約○○字

・トーン:○○(例:フレンドリー/専門的/カジュアルなど)

・表現スタイル:1文は60〜70文字程度、専門用語は初心者にもわかるよう適宜解説

・含めるべきポイント:○○、○○、○○

・避けるべき表現:○○

読者がイメージを持てるよう、例や具体的な数字を交えて説明してください。5.人間が編集・校正して完成させる

AIが生成した文章は、硬い表現や不自然な言い回しを含む場合があります。

したがって、最終的には人間の手による編集・校正が必要です。自然な流れと読みやすさに言いかえるため、文章全体を見直しましょう。

また、指定した文字数が守られていないケースも多いため、適宜調整する必要があります。長すぎる段落は分割し、短すぎる部分は補足情報を追加するなど、バランスの取れた文章構成に整えましょう。

本項で紹介したようにAIで記事を作成する際はプロンプトが重要です。

下記の記事では、プロンプトの書き方やコツを紹介しているため、気になる方はぜひご覧ください。

関連記事:プロンプトの書き方で差をつける!ChatGPTを効果的に使うコツを紹介

AI記事作成ツールで高品質な記事を作成する5つのコツ

AIで記事を作成する際には、下記のようなコツがあります。

単にAIを使うだけでは読者を惹きつけない表現になるなどのデメリットがあるため、活用する際にコツを押さえておきましょう。

1.ニーズに合った内容に編集する

AIが生成する文章は一般論が多く、読者のニーズに応えられていない場合があります。メディアや記事のターゲット像に合わせて、読者が知りたい情報を提供するよう編集しましょう。

例えば、SEO記事の場合、「SEOは重要です」という一般的な説明よりも、「ECサイトでは商品説明文に適切なキーワードを入れることでアクセスが増える」といった具体的なアドバイスの方が読者の行動につながります。

また、業界や専門性によって読者の知識レベルは大きく異なります。初心者向けなら基本用語の解説を丁寧に解説するなど、読者層に合わせた内容の調整が必要です。

2.抽象的な内容を具体的な情報に変える

AIが出力する文章は抽象度が高く、実践的ではないケースが多いです。

抽象的な表現を具体例や数値に置き換えたり、理論的な説明の後に実例を追加したりして、読者が活用できるレベルまで具体化しましょう。

例として「AI記事作成ツールは効率的です」という文章なら「AI記事作成ツールを使うと、3,000文字の記事作成時間が平均6時間から45分に短縮され、作業効率が約8倍になります」と具体的な数値や比較を入れると説得力が増します。

3.オリジナリティや一次情報を加える

多くの情報が無料で提供される現代では、差別化するために、オリジナリティや一次情報を加えましょう。

したがって、AIで記事を作成した後、人間の手で独自の視点や情報を追加する作業が必須です。

具体的には、自社の調査データや実際に試した感想など、ほかでは得られない情報を盛り込みましょう。

「85%の企業がAI記事作成ツール導入後に作業時間が半減しました」といった独自調査結果は、記事の価値を高めます。

4.記事内で矛盾がないかを確認する

見出しごとに文章を生成する方法では、内容の矛盾が生じやすくなります。

例えば、同じトピックについて、ある見出しでは「市場規模は1,000億円」と書かれているのに対し、別の見出しでは「500億円」となっているケースです。

そのため、完成した記事は全体を俯瞰して読み、情報に矛盾がないかを確認しましょう。特に数字や固有名詞、日付など事実関係に関わる部分は細心の注意が必要です。

5.ファクトチェックを行う

AIが提供する情報は必ずしも正確とは限りません。AIは学習データに基づいて回答するため、データ自体に誤りがあれば不正確な情報を出力します。また、最新情報に対応できないAIもあるため、注意が必要です。

例えば「2023年のAI記事作成ツール市場規模は約1,000億円」という情報があれば、信頼できる調査会社や業界団体の最新レポートで確認してください。

【種類別】AI記事作成ツールの活用例

AI記事作成ツールは、さまざまな種類の記事作成に活用できます。本項では、目的別に効果的な活用例を紹介します。

以下の項で詳しく解説します。

1.SEO記事

SEO記事作成では、キーワードを入力するだけでタイトルや見出し、本文を自動生成でき、原稿を効率的に作成可能です。

多くのツールでは自動的に関連キーワードを選定し、SEOに強い構成を提案してくれます。

さらに高機能なツールになると、競合分析やトレンド調査機能も備わっており、検索上位を獲得する戦略立案をサポートしてくれるでしょう。

参考:生成AIでSEO対策は可能?記事順位を上げる独自ノウハウを公開

2.コラム記事

コラム記事は、執筆者の個性や独自の視点を活かし、読者に新たな気づきや楽しさを提供するものです。AI記事作成ツールを活用する際は、ペルソナ設定から始めると良いでしょう。

まずターゲット読者のニーズや興味を明確にし、内容に基づいて記事の構成を考えます。AIを使って初期のドラフトを作成した後、独自の視点や専門知識を加えて仕上げる手法が効果的です。

AIの得意な情報整理や文章構成力と、人間ならではの創造性や感情表現を組み合わせると、説得力があり共感を呼ぶコラムが作成できます。特に『Claude』や『NoteAIアシスタント』は文体の調整やトーン変更が得意なため、コラム記事の雰囲気づくりに役立つでしょう。

3.プレスリリース

プレスリリース作成にもAIツールを活用できます。文章生成だけでなく、ChatGPTなどを相談相手として利用し、提案を基に自分で編集するアプローチが効果的です。

具体的には、原稿を書き始める前にプレスリリースの目的や伝えたいポイントを整理します。

次に、企画内容を基に構成を検討し、AIに「新聞記者の視点でアドバイスください」など専門家の役割を与えて改善案を求めましょう。

見出しごとに文章を作成する際も、AIに「この部分は簡潔に」「数値データを含めて」など明確な指示を出すと、説得力のある原稿が作成できます。

最終的には企業の方針や発表内容との整合性を人間がしっかり確認し、必要な修正を加えてプレスリリースを完成させてください。

AI記事作成ツールの活用事例2選

本項では、AI記事作成ツールを実際のビジネスに活用している企業の事例を紹介します。

成功事例を参考に、自社での活用方法を検討してみましょう。

1.アイティメディア株式会社

ITmedia NEWSを運営するアイティメディア株式会社は、最新のAI技術を活かし、記事の執筆と編集作業に『ChatGPT』を導入しました。単なる記事生成だけではなく、情報の確認・整理や文字起こし作業の効率化にもつなげています。

同社では、AIの活用にあたって下記のように明確な方針を掲げています。

「取材・執筆・編集」の全プロセスでAIをアシスタントとして活用

情報漏洩の懸念がある内容では使用を控えている

記事制作の責任は人間にある

記事を作る主体は人

効率化のためにAIを活用しながらも責任の所在を明確にして利用しています。

そのため「知らないことをリサーチする」よりも「AIに情報を提示して編集・加工してもらう」ことをメインで利用しています。

参考:ITmedia NEWS「ITmedia NEWSは記事執筆フローにChatGPTなどAIを導入します」

2.株式会社イー・コミュニケーションズ

株式会社イー・コミュニケーションズは、コロナ禍で業界ニーズが急騰したことをきっかけにSEO対策に取り組みました。

導入前は外部にコラム記事作成を依頼していましたが、成果が出ず、内製化に踏み切っています。それに伴い、元編集者を中心に、ライティング未経験の営業事務メンバーも巻き込んだ運用体制を構築しました。

「わかりやすいキーワード設定」「参考記事の提示」「疑問点はすぐに質問」という運用ルールを設けて、ライティング未経験の人でも確認しやすい体制を構築しています。

その結果、自然流入数が約2倍の7,600セッションまで増加し、複数のキーワードで検索順位1位を獲得しました。

商品によっては新規成約が4倍に伸びるなど、売上アップにも繋がっています。

参考:プロモニスタ「支援事例」

AI記事作成ツールを活用して原稿作成を効率化しよう

AI記事作成ツールは、人間が考えたプロンプト(AIへの指示文)を入力するだけで、文章を自動生成できるツールです。従来なら何時間もかかっていた作業も、わずか数分で草稿を完成させられるため、執筆時間を大幅に短縮できます。

効果的に活用するには、キーワード調査からターゲット分析、構成案の作成、文章生成・編集の流れで執筆します。人間のチェックも組み合わせることもポイントです。

本記事で紹介したAI記事作成ツールを利用して、時間を削減しながらも、今までよりも独自性のあるコンテンツを作成しましょう。

AI記事作成ツールなら『Rimo Interviewer』がおすすめ!

記事作成は企画から執筆まで多くの工程があり、時間と労力を要します。複雑な作業も多いため、オリジナリティのあるコンテンツを作る時間を取れないと悩んでいる方も多いでしょう。

そのような方には、AIがインタビューから記事作成までサポートする『Rimo Interviewer』がおすすめです。

対話形式でAIがインタビューを進行することで、経験や考えを深く掘り下げた記事を作成できます。社員や顧客へのインタビューを基にした記事作成にも活用できるでしょう。

インタビューの目的や対象者を設定するだけで質問構成を自動で提案してくれるため、準備の手間も大幅に削減可能です。

さらに、専門性の高いテーマでも、AIとの対話を通じて論点を整理できるため、読者にとってわかりやすい構成や文章に仕上がります。

また、情報セキュリティ認証ISMS「ISO/IEC 27001」と「ISO/IEC 27017」を取得しているため、機密情報を扱う企業でも安心して利用できます。

『Rimo Interviewer』のサービス詳細や活用事例をもっと知りたい方は、ぜひこちらをチェックしてみてください。

関連記事

一覧に戻る